An der Leiche Tristans (Stephen Gould): Isolde (Evelyn Herlitzius) und Brangäne (Christa Mayer). Foto: Enrico Nawrath

Von wegen ertrinken und versinken in des Weltatems wehendem All. Katharina Wagner holt „Tristan und Isolde“ ihres Urgroßvaters aus Wellen und Wogen, Düften und Lüften der Metaphysik gnadenlos herunter in das desillusionierende Ergebnis einer Dreiecksgeschichte: König Marke, ein senffarben gekleideter Pate mit Hut und Pelzkragen, zerrt Isolde weg von der Leiche Tristans, stößt sie im Hintergrund aus dem Raum. Aus der Traum.

Die immer noch junge Wagnerin, demnächst wieder „Alleinherrscherin“ am Grünen Hügel, hat sich in ihrer mit Spannung erwarteten Regiearbeit – die erste seit dem Mainzer „Tiefland“ 2011 – konsequent allem verweigert, was die Geschichte in jene ahnungsvoll-kunstreligiösen Sphären driften ließe, die Wagnerianer so innig lieben. Passend zitiert das Programmheft aus Thomas Manns „Leiden und Größe Richard Wagners“: „Es gibt kein Christentum, das doch als historisch-atmosphärisch gegeben wäre. Es gibt überhaupt keine Religion. Es gibt keinen Gott, – niemand nennt ihn, ruft ihn an.“ Genau: Es gibt nur diese entsetzliche, unerbittliche, zehrend-sehrende, allgewaltige Liebe.

Man könnte nun, um die „Religion“ zu retten, mit wagnerischem und mit gut christlichem Hintergrund einwenden, dass eben genau diese unbedingte, anarchische Liebe, die den Anderen und nichts sonst im Blick hat, das Göttliche, Transzendente präsent setze. Ist der Gott Jesu Christi nicht der Gott, der von sich behauptet, die Liebe selbst zu sein? Lässt uns nicht die Liebe für den Moment der ekstatischen Vereinigung all-eins werden, untertauchend, verhauchend im wehenden All? Ist dann der Tod nicht alles andere als eine absolute Lebensgrenze, sondern eine transformierende Macht? Nein. Bei Katharina Wagner sind die Wege zur Liebe Labyrinthe, die nicht umsonst an Giovanni Battista Piranesis monströse „Carceri“ erinnern, ereignet sich die „Nacht der Liebe“ im grellen Punktlicht der Suchscheinwerfer auf Gefängnismauern, gebiert der Sehnsuchtsschrei der Liebe im dritten Aufzug nur Wahn und Trug im undurchdringlich grauschwarzen Nebel von Kareol.

Souverän geleuchtet: Reinhard Traub taucht den ersten Aufzug in ein beklemmendes Zwielicht. Foto: Enrico Nawrath

Reinhard Traub hat diese hoffnungslosen Bilder souveränn ausgeleuchtet – vom schummrigen Chiaroscuro des ersten bis zum stickigen Dampf des dritten. Wenn das Zwielicht im ersten Aufzug mehr als Konturen freilegt, schweben vier Personen vor einer an M.C. Escher erinnernden Raumkonstruktion – nur ist deren absurde Logik in willkürlich wirkende Konstellationen von Treppen, Brücken, Gängen und Pfeilern aufgelöst. Isolde ist dem „Eigenholde“ wie eine wilde Megäre auf der Spur, aber Stege fahren weg und unterbrechen Gänge; Treppen, die bisher im Nichts endeten, haben plötzlich Anschluss in begehbaren Raum.

Als die beiden endlich zusammenkommen, ist sofort klar: Ein Liebestrank ist nicht vonnöten, hier herrscht die pur brennende Leidenschaft. Kreisförmig verbinden sich die Arme, das Elixier wird in die Tiefe gekippt. Isolde setzt sich den Brautschleier auf, der sie wie eine Zwangsjacke umschließt; wie von Sinnen zerreißen ihn die beiden dann: Tristans bedachtsam-bedrückte Zurückhaltung verwandelt sich, dem Puls der Musik folgend, in enthemmte Raserei.

Blau, die Farbe der Romantik, in den Kostümen Thomas Kaisers für Tristan (Stephen Gould) und Isolde (Evelyn Herlitzius). Der „Liebestrank“ wird weggeschüttet. Foto: Enrico Nawrath

Für den zweiten Akt konkretisieren die Bühnenbildner Frank Philipp Schlößmann und Matthias Lippert die Dreiecksform: Tiefschwarze Mauern umgrenzen ein Gefängnis, auf ihrer Krone patrouillieren die gelben Gefolgsleute Markes. Sie richten ihre „Zünden“ auf das Paar, das unter eine Zeltplane in einer Ecke die Geborgenheit sucht. Eine „Nacht“, die nur im Wunschdenken existiert: Das Paar schmückt seine Zuflucht mit künstlich leuchtenden Sternchen wie zwei Teenies, die in ihr selbst gebasteltes kleines Paradies flüchten.

Der Ausweg, der sich öffnet, ist ein projizierter: Tristan und Isolde stehen Seit‘ an Seite und blicken auf ferne, schattenhafte Gestalten am Ende eines Tunnels. Die „Nacht der Liebe“ – eine bloße Vorstellung, ein schwarzes Irrlicht in der ausweglosen Gefangenschaft der Welt. Die Liebenden erkennen das: An den Metallgerippen, die sie wie eine stählerne Klammer zu umschließen beginnen, reißen sie sich die Arme blutig.

Aber der Tod kommt nicht – den spendet erst Melot mit einem Springmesser. Der Einbruch Markes ist ein Fanal der Brutalität. Von dem milden König mit der balsamischen Stimme ist nur letztere geblieben: Georg Zeppenfeld – er verbrachte seine ersten Bühnenjahre in Münster und Bonn – ist der stimmschönste Sänger des Abends. Sein Monolog ist eine Wohltat, nicht weil er mit Timbre und Stimmführung ästhetische Erwartungen erfüllt, sondern weil er mit den Mitteln des Gesangs seinen Charakter expressiv ausdeutet. Er lässt hinter dem schönen Ton die Heuchelei, die Abgründigkeit des Willens zur Gewalt erkennen.

Szene aus dem dritten Aufzug. Foto: Enrico Nawrath

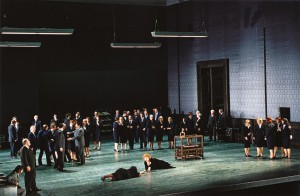

Tot, alles tot: Die unbehausten Männer, die da zu Beginn des dritten Teils in undurchdringlichem Nebel um eine Leiche kauern, erinnern an die Gruppe der „fremden“ Holländer-Mannen in Katharina Wagners erster Inszenierung in Würzburg 2002. Sie haben Tristan schon mit roten Grablichtern umstellt; das Warten auf ein Schiff zieht sich quälerisch lange hin, die Englischhorn-Elegien klingen nicht mehr elegisch-bukolisch, sondern depressiv und trauernd.

Tristans Lösung aus dem Kreis des Todes ist nurmehr eine Vision. In magischen Licht-Dreiecken erscheinen ihm Isolden, aber sie sind nicht lebendig: Es sind geisterhafte Gestalten, die bei Berührung zu Staub und Lumpen zerfallen, ins Dunkel stürzen, den Kopf verlieren. Auch Markes Erscheinen trägt irreale Züge: Unvermittelt knallt grelles Licht auf ein gelbes Dreieck, gebildet aus seinen Leuten. Erschütternd real ist nur das Ende: Der „Liebestod“ dürfte für Isolde ein dauerhaftes Sterben in der giftigen Welt Markes werden, der „sein Weib“ an sich gerissen hat.

Katharina Wagner dekonstruiert radikal und konsequent, was Richard sich noch philosophisch zurechtgemacht hatte: die transzendierende Macht der Liebe, die lösende Macht des Todes. Bei ihr bleibt nicht einmal der Glaube einer säkularisierten Kunstreligion. Die Liebesnacht – ein Pubertätstraum; die Liebesverklärung – eine Elendsprojektion. Das ist Moderne in der Endphase: nicht illusions-, sondern visionslos. Aus der bedrückenden Brutalität herrschender Machtverhältnisse gibt es nicht einmal mehr den Tod als Ausweg. Eine glaubenslose Welt verhärtet in der nihilistischen Macht des Faktischen. Der „Holländer“ Harry Kupfers, vor dreißig Jahren an gleichem Ort, lässt grüßen.

Überragend als König Marke: Georg Zeppenfeld. Foto: Enrico Nawrath

Oblag es also Christian Thielemann wenigstens musikalisch an Traditionen anzuknüpfen, die Transzendentalität des „Tristan“ wenigstens musikalisch zu retten? Mitnichten. Zwar liegen Welten zwischen der analytischen Auffassung, die etwa sein zum Antipoden hochstilisierter Kollege Kirill Petrenko vertritt, und Thielemanns sinnlich-gelöst fließender, großbogiger Interpretation. Aber der neue „Musikdirektor“ Bayreuths spielt nicht einfach die Rolle des „deutschen Kapellmeisters“ nach. Die Jahrzehnte, die ihn von Furtwängler und Knappertsbusch trennen, sind vernehmbar: Das Bayreuther Festspielorchester klingt frei, schlank und strömend, selbst die großen Aufschwünge rauschen nicht bassdonnernd über die Sänger hinweg.

Thielemann arbeitet am Detail, sorgt für rhythmische Präzision und für genaue Phrasierungen – etwa bei den Bläsern des Beginns des zweiten Aufzugs. Aber er hat auch eine Tendenz zum Weichzeichnen: Die fiebrige Ekstase des dritten Aufzugs war im letzten Bayreuther „Tristan“ bei Peter Schneider entschiedener, schutzloser zu erleben.

Auch Thielemanns Hang zur schönen Stelle fordert wieder ihren Tribut, wenn er das Tempo verlangsamt, um einen Übergang, einen pastos sinnlichen Augenblick, ein harmonisches Raffinessement auszustellen. Sicher, damit markiert er musikalisch wichtige Momente – aber manchmal bedarf es schon Thielemann’schen Tiefblicks in die Partitur, um den Verdacht der Willkür zu entkräften. Die „Buhs“, die ihm am Premierenabend entgegenschallten, hatten wohl andere Gründe als die der Leistung des Dirigenten Thielemann. Vielleicht mag als Hinweis genügen, dass sein Parkplatz mit dem hübschen Schild „Reserviert für Musikdirektor C. Thielemann“ und dem berühmten Porsche drauf ein vor der Vorstellung viel fotografiertes Motiv war.

Immer wieder gern fotografiert: Der Parkplatz mit dem Schild „Reserviert für Musikdirektor C. Thielemann“. Foto: Werner Häußner

Wagners Oper als eine Herausforderung zu bezeichnen, ist für die Sänger alles andere als ein Gemeinplatz: Vor der Uraufführung in München vor 150 Jahren, galt sie als unsingbar. Der plötzliche Tod des Tristan, Ludwig Schnorr von Carolsfeld, galt lange als Beleg für die „mörderische“ Rolle – der jene der Isolde nicht nachsteht. So ist das Publikum in der Regel gewillt, jede auch noch so unvollkommene Darbietung mit dankbarem Beifall zu bedenken. Anders ist etwa der Jubel für Evelyn Herlitzius wohl kaum zu erklären: Ihre Isolde macht im Temperament der Attacke, in der wuchtigen Entschlossenheit des Spielens, in der mörderischen, gellenden Anstrengung der Töne nur annähernd wett, was ihr an Schliff und Schmelz fehlt. Ihr Vibrato ist das einer dramatischen Stimme in der Endphase, wie schon ihre „Isolde“ am Aalto-Theater in Essen 2013 nahegelegt hatte. Ihre Artikulation lässt weite Teile des Textes in der Sinuskurve kaum fokussierter Töne verschwinden. Das Publikum raste: Was zählt, ist die Exaltation, das unmittelbar theatrale Ereignis, nicht mehr die Kunst des formvollendeten Singens. Der überragende Georg Zeppenfeld erhielt nicht annähernd so viel Beifall.

Christa Mayer hielt sich als Brangäne tapfer und mit großem Ton neben den Eruptionen der Herlitzius. Ihr Profil bleibt im Konzept Katharina Wagners randständig: Ihre gehemmte Zerknirschung im dritten und ihre verzweifelte Sorge im ersten Aufzug sind deutlich ausinszeniert, lassen sie dennoch nicht aus dem Schatten einer Nebenfigur heraustreten.

Stephen Goulds Tristan dürfte momentan schwer zu übertreffen sein. Die Ökonomie des Krafteinsatzes, die gelöst gesungenen Momente des Elegischen und des Innerlichen, die klug disponierten Ausbrüche des dritten Aufzugs sind eine Klasse für sich. Iain Patersons rustikaler Bassbariton passt zu einem Kurwenal, der salutierend sein Bekenntnis zu Tristan hinausruft.

Raimund Nolte als schlangenhaft-eleganter Melot, Tansel Akzeybek – der „Nemorino“ des Jahres 2014 am Aalto – überzeugt als sicherer Hirt und als Steuermann. Kay Stiefermann – der Wuppertaler „Holländer“ – als handfester Steuermann ergänzt das Ensemble mit markanter Stimme.

Als Hirt und Junger Seemann in Bayreuth: der „Nemorino“ des Jahres 2014 am Aalto-Theater Essen, Tansel Akzeybek. Foto: Enrico Nawrath

Was in Bayreuth ausblieb, ist die Sensation. Kein Skandal, keine Empörung, keine revolutionärer Umsturz der Tristan-Rezeptionsgeschichte. Was sich einstellte, ist viel mehr: Katharina Wagner und ihr Team verbinden eine durchdachte, wirkungsvolle Bildsprache mit einem tragfähigen Konzept jenseits genialisch daherkommender Ausflüsse dekonstruktivistischer Ideologien, assoziativ arbeitenden Material-Fetischismus‘ oder privatmythologischer Verstiegenheit. Der „Tristan“ ist eben eine zeitlose Geschichte, die soeben in Bayreuth im Geist der Zeit beleuchtet wird.

Am Freitag, 7. August, wird die Inszenierung Katharina Wagners live aus dem Bayreuther Festspielhaus in viele Kinos in Deutschland, Österreich und der Schweiz live übertragen. Beginn ist um 16 Uhr, ab 15.45 Uhr gibt es ein Vorprogramm.

Info über die Kinos in der Region: http://www.wagner-im-kino.de/land/deutschland/de-NW

Der Bayerische Rundfunk bringt auf BR Klassik die Übertragung als Live-Stream am 7. August ab 16 Uhr. Aus rechtlichen Gründen ist dieses Angebot nur in Deutschland verfügbar. Der Videostream ist bis 31.12.2015 nachzuschauen.

Info: www.br.de/radio/br-klassik/themen/bayreuther-festspiele-br-sendungen100.html

Am Samstag, 8. August, 20.15 Uhr, wird „Tristan und Isolde“ in 3sat gezeigt.

Info: http://www.3sat.de/page/?source=/musik/182785/index.html