Ein überwältigender Coup: Tosca im Licht eines metapyhsischen Raums. Foto: Uwe Stratmann

Der Coup de Théâtre war überwältigend: Tosca entdeckt, perfide getäuscht, den erschossenen Cavaradossi, flieht vor den Schergen Scarpias, stellt sich im lichtgefluteten Ausgang dem Schuss Spolettas. Das Ende? Nicht in Stefano Podas spektakulärer Inszenierung des Puccini-Thrillers in Wuppertal.

Die rote Robe der Sängerin wandelt sich hier in einen weißen, priesterlich anmutenden Mantel, Tosca schreitet ihren Widersachern entgegen, die schwarze Wand fällt und erschlägt die Peiniger. Und Tosca steht, wie eine Ikone, in einem tiefen, weiß leuchtenden, von Nebelfetzen durchwehten Raum. Racheengel und Erlöste, umwölkt vom Glanz einer anderen Welt.

Man muss Stefano Poda lassen: Von Ästhetik versteht das italienische Allround-Talent eine ganze Menge. Szene, Kostüme, Licht, Regie: Alles kommt aus seiner Hand – oder besser, seiner Fantasie. Träume von einer ihm eigenen verborgenen Welt seien seine Inszenierungen, schreibt er im Programmheft, entzündet an der Musik und wie ein Film von einem inneren Auge aufgenommen. Aktualität? Unnötig! Nicht historisch, nicht modern, nein: zeitlos versteht er seine Arbeiten.

Finale Erster Akt: Die Prozession geisterhafter Kleriker. Foto: Uwe Stratmann

Im ersten Akt schon finden wir uns nicht in der Kirche Sant’Andrea della Valle in Rom, sondern in einer Installation: Gestürzte Kreuze drehen sich um eine Achse, immer wieder. Ein szenisches Mittel, das sich schnell abnutzt.

Die Figuren sind schwarze Schatten in eindrucksvoll gestaltetem Chiaroscuro, mal ins trübe Licht tretend, mal im Ungefähr der tiefen Szene verschwimmend. Die Wände wirken wie die Columbarien eines italienischen Friedhofs: marmorversiegelte Gräber, davor flackernde Grablichter. Scarpia tritt nicht auf, er taucht einfach auf. Die Prozession im Finale: ein Reigen gespenstischer Kleriker, kreuztragender Untoter.

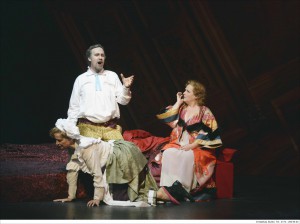

Im zweiten Akt verwandelt sich die Bühne zu einer hohen Halle ohne architektonische Konturen. Ein monströser Tisch voller Papiere. Die Falltür, die im ersten Akt in die Cappella Attavanti führte, öffnet sich nun zum Folterkeller. Zwei Männer rekeln sich mit freien Oberkörpern: Spoletta (Johannes Grau) und Sciarrone (Jan Szurgot) als begehrenswerte Jünglinge; Sex, Brutalität, Abhängigkeit gehören zusammen. Ihre Gewänder sind lange, weite Mäntel, Soutanen nicht unähnlich: Sex und Religion sind gefährliche Geschwister. Später verröchelt Scarpia an der Kugel Toscas, die sich zu Tode erschöpft aus dem Raum schleppt.

Szene aus dem zweiten Akt mit Mirjam Tola (Tosca), Johannes Grau (Spoletta), Mikolaj Zalasinski (Scarpia). Foto: Uwe Stratmann

Viel Stoff für das staunende Auge. Doch wer sich den Blick nicht verführen lässt, wer tiefer blickt, erkennt schnell: Poda steht in der Tradition des italienischen Musiktheaters, dem die Ästhetik über alles geht, und das beherrscht er virtuos.

Doch sobald es an die Innenschichten des Dramas, an die Bedeutung der Figuren geht, verliert sich die Wirkung schnell. Da herrscht verkrampfter Modernismus: Der Mesner (Dieter Goffing) macht beim „Angelus“ Liegestütze, von Mario Cavaradossi und seiner Floria Tosca erfahren wir vornehmlich ihre sexuelle Obsession: Der Kopf des Malers liegt bei jeder sich bietenden Gelegenheit am Schoß der Diva.

So geht es weiter: Dass Tosca, wenn sie die dargestellte Frau auf dem Bild der Magdalena identifizieren will, nicht einmal hinschaut, um „L’Attavanti“ zu erkennen, wäre einst ein banaler Regiefehler gewesen. Heute sind solche Schludereien mit höheren Weihen metaphysischer Bühnen-Bedeutung geheiligt – wehe, wenn man ihren „Subtext“ nicht erkennt.

Allround-Künstler und Ästhet: Stefano Poda. Copyright: Stefano Poda

Leider sind Podas Chiffrierungen nicht so, dass sie über sich selbst hinausführten. Das trifft für die koksenden Lustboys Scarpias ebenso zu wie für ein abgeschmacktes erotisches Symbolspiel mit Toscas Schuh.

Und nicht nur beim Auftritt Scarpias verschenkt Poda die Kontur dieser abgründigen Figur. Auch im Verhör des zweiten Akts will es ihm nicht gelingen, aus konventionellen Gängen und Gesten ein Psychogramm dieses raffinierten Gewalttäters zu entwickeln: Die verschlagene Galanterie, die ironische Verstellung, die panthergleich aufspringende Brutalität dieses Mannes erschöpft sich in Gebrüll und Grobheit.

Daran mag auch der Sänger Mikolaj Zalasinksi schuld sein. Dass der polnische Bariton 2011 – von wem auch immer – für eine Darstellung des Scarpia als „bester Sänger“ nominiert wurde, darf als Zeugnis dafür gewertet werden, wie rudimentär heute die Kenntnisse idiomatisch passenden Gesangs geworden sind. Sicher hat Zalasinski ein imponierend machtvolles Organ; seine Artikulation ist tadellos. Aber die monotone Lautstärke, die sich nach den wenigen Differenzierungsversuchen schnell wieder einstellt, enthält der Figur wesentliche Facetten vor. Die Charge eines kruden Brutalos – mehr finden Poda und sein Darsteller für den Scarpia nicht.

Ähnlich eindimensional bleibt Xavier Moreno als Cavaradossi. Er singt ansprechend substanzvoll, hält die Stimme auf dem Atem, zeigt einen robusten Tenor. Aber die zärtliche Abmischung des Tons, die Facetten zwischen der wild auftrumpfenden Genugtuung der „Vittoria“-Rufe, der brennenden Enttäuschung über Toscas Verrat und der todesträchtigen Wehmut seiner letzten Arie bleiben im virilen Einheitsgesang auf der Strecke. Moreno trägt vor, er lebt die Szenen nicht. Ein Schuljunge, der dem Ungeheuerlichen mit stoischer Statik trotzt.

Mirjam Tola ist Tosca. Geschickt laviert sie zwischen den Anflügen slawisch-kehligen Timbres und manch gefährdet dünnen Hochtönen vor allem in der wichtigen Mittellage mit Erfolg: Ihr Sopran leuchtet, zeigt Schmelz und Substanz. Zudem nutzt sie die Chance, die Rolle zu profilieren. Von der Psychologie der kapriziösen, unreif-eifersüchtigen Liebhaberin, der glamourösen, aber naiven Diva, dem intuitiven Mut und der verzweifelten Konsequenz der verletzten, getäuschten Frau sieht man wenig, weil ihr Podas Regie wenig zur Hand geht.

Kongenial setzt Toshiyuki Kamioka die Reduktion des Puccini’schen Meisterwerks auf ästhetische Coups in der musikalischen Gestaltung fort: Er verlyrisiert Puccinis vielgestaltige Musik nahezu komplett. Breite Tempi, schimmernd-schöne Klanggebilde, genussvoll nachgezogene Melodielinien, aber kein hintergründiges Infragestellen der harmonischen Oberfläche, keine zupackende Dramatik, kein schlagender Akzent. Die wehmutsvolle Schönheit des Vorspiels zum dritten Akt bekommt nicht nur durch die Leidensgestalt einer bedrängten nackten jungen Frau eine vordergründige Anmutung. Sie wird von Kamioka auch musikalisch in zerfließendem Lyrismus zelebriert. Puccinis Zähne sind weich abgerundet – zupacken kann er damit nicht mehr. Man muss nicht mit Victor de Sabatas einzigartiger Aufnahme kommen, um diese weichgezeichnete Tosca inadäquat zu finden.

Das also ist die „Weltklasse“, die der neue Intendant Kamioka – oder besser: sein Stellvertreter Joachim Arnold – bei der Pressekonferenz zur Vorstellung seiner ersten Spielzeit unter harten Spar-Vorzeichen angekündigt hatte. Das wäre alles noch verstehbar – Theater bedeutet Risiko, und des einen Königreich ist des anderen Bettlerasyl. Aber dass die Wuppertaler Verantwortlichen sich für den Start ihres neuen Konzepts – so glamourös und abgemagert wie ein unterernährtes Star-Model – auch noch einen künstlerischen Aufguss haben verkaufen lassen, hat eine eigene Ironie: Stefano Podas „Tosca“ ist nämlich mitnichten neu.

Wer 2012 Puccinis Oper in Klagenfurt gesehen hat, wird wesentliche Elemente wiedererkennen: die Kreuz-Skulptur des Anfangs, den Überraschungs-Coup am Ende. Die Inszenierung Podas, die wohl demnächst am renovierten Münchner Gärtnerplatztheater des damaligen Klagenfurter Intendanten Josef E. Köpplinger recycelt wird, ähnelt sicher nicht in Details, aber in den prinzipiellen Linien dem, was die Wuppertaler auf ihrer Bühne bejubelt haben.

Die Oper beeilte sich, auf entsprechende Darstellungen in der Presse mit einem Briefzitat Podas zu entgegnen, in Wuppertal sei eine „Weiterentwicklung“ der Klagenfurter Inszenierung zu sehen. Wer „zeitlose“ Oper schätzt, für den mag das unerheblich sein. Schließlich fährt kaum jemand aus Wuppertal nach Klagenfurt, um dort „Tosca“ zu sehen. Wer aber zum „Weltklasse“-Niveau ein eigenes, für die jeweilige Bühne erarbeitetes Regiekonzept zählt, kann mit dem Poda-Selbstzitat in Wuppertal nicht zufrieden sein. Aber so ist es eben mit Träumen: Sie kehren gern, in leicht veränderter Form, immer wieder.

In Wuppertal lässt sich trefflich weiterträumen: von den Zeiten, in denen ein Regisseur wie Friedrich Meyer-Oertel auch wenig rezipierte bedeutende Werke zur Diskussion stellte. Oder von der jüngsten Vergangenheit, in der Johannes Weigand so wichtige Entdeckungen wie Szymanowskis „König Roger“ oder Wolfgang Fortners „Bluthochzeit“ auf die Bühne bringen ließ; Projekte, die weit über Wuppertal hinaus aufmerksam verfolgt wurden. Kamiokas profilloser, auf Auslastung schielender Spielplan verdient solches Interesse nicht. „Salome“, „Don Giovanni“ oder „Hänsel und Gretel“ sollen die Menschen in das wunderschöne Haus in Barmen locken. Das mag zunächst funktionieren, aber mit anbiederndem Verzicht auf Einfallsreichtum ist es wohl selten gelungen, vor allem ein neues Publikum dauerhaft zu gewinnen.