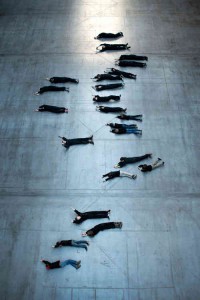

Die Theater-Reihe „Das goldene Zeitalter“ – hier ein Bild aus der letzten Produktion – wird fortgesetzt: „100 neue Wege dem Schicksal das Sorgerecht zu entziehen“ kommt im Januar 2015 heraus. Foto: Edi Szekely/Theater Dortmund

Spielzeit 2014/2015 – das Theater Dortmund mit den Abteilungen Oper, Ballett, Philharmoniker, Schauspiel und Kinder- und Jugendtheater hat seine Pläne vorgestellt. Ein einheitliches Bild ist nicht auszumachen, zu unterschiedlich sind die Fachabteilungen und die Menschen, die sie prägen. Hier eine erste kleine Übersicht, ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit.

Den französischen Friseur Arthur hat es auf eine Insel fern ab von aller Zivilisation verschlagen. Hier, die Welt ist ja voller verrückter Zufälle, lernt er die hübsche Häuptlingstochter Atala kennen, und alles könnte richtig schön werden. Leider aber kündigt Häuptling Biberhahn, Herrscher über die Nachbarinsel Papatutu, kurz darauf seinen Staatsbesuch bei Atalas Vater Abendwind an, und das verlangt nach einem Festmahl. Die Tragik nun liegt darin, daß man in dieser Gegend der Welt dem Kannibalismus zugetan ist, und daß der französische Friseur nach einhelliger Meinung ein wunderbares Schmorgericht abgeben dürfte. Was ihm naturgemäß gar nicht schmeckt, um im Bild zu bleiben. Und wie er aus der Nummer wieder herauskommt, erfährt man ab dem 24. Januar im Dortmunder Schauspielhaus. Dann hat dort nämlich das Stück „Häuptling Abendwind und Die Kassierer: Eine Punk-Operette“ Premiere.

Der Stücktitel verlangt nach Erklärungen. Zunächst „Die Kassierer“: Sie gelten, sagt Schauspielchef Kay Voges, seit 30 Jahren als die kultigste Punk-Band aus dem Ruhrgebiet. In Sonderheit sei die Revier-Lebensweisheit „Das schlimmste ist, wenn das Bier alles ist“ ihr Leib- und Lebensmotto. Den Spruch kann man ja etwas umrubeln auf „Das schlimmste ist, wenn das Fleisch alle ist“, womit man dann sozusagen schon beim Grundmotiv des hier zur Aufführung gelangenden Kannibalen-Stoffes wäre, welcher ursprünglich ein Opernlibretto war, geschrieben von Philippe Gille und Léon Battu zur Musik Jacques Offenbachs. „Vent du soir ou l’horrible festin“ hieß das Werk auf französisch, und Johann Nestroy machte daraus eine Burleske mit dem (annähernd exakt übersetzten) Titel „Häuptling Abendwind oder Das gräuliche Festmahl“. Diese Burleske nun, der Anlauf hat etwas gedauert, wird von Den Kassierern mit Offenbachs Klängen zur Punk-Operette verwurstet. Es wird absehbar schräg und laut und lustig, zumal Die Kassierer auch auf Musikfeldern wie Country oder Jazz zu Hause sind.

Die Oper „Carmen“ wird auch in der neuen Spielzeit gegeben. Foto: Birgit Hupfeld/Theater Dortmund

Das Projekt habe sich auch deshalb geradezu angeboten, weil Punk und Operette sich doch recht ähnlich seien, merkt Kay Voges treuherzig an. Doch, doch! Der hohe Mitsingfaktor sei durchaus vergleichbar. Jedenfalls ist diese Punk-Operette des Schauspielhauses in der Spielzeit 2014/2015 und in der Abteilung Originalität unangefochtener Spitzenreiter. Regie führt übrigens Andreas Beck, den man aus dem Ensemble und bislang vor allem „vor der Kamera“ kennt. Daneben, wir bleiben beim Schauspiel, wird ein bunte, anspruchsvolle Themenmischung geboten.

Schauspiel

Kay Voges selbst inszeniert für den Spielzeitauftakt am 12. September einen „Hamlet“, bei dem ihn Video-Artist Daniel Hengst („Tannhäuser“) und Musikchef Paul Wallfisch unterstützen werden. Jetzt, so Voges, fühle er sich alt genug für diesen Shakespeare-Stoff. Und man wüßte jetzt schon gerne, wie er wohl den Hamlet-Monolog anlegen wird. Oder ob er ihn einfach weglässt?

Der notorische Wenzel Storch, der durch seinen Film „Die Reise ins Glück“ einer größeren Zahl von Menschen bekannt wurde, führt Regie bei einer „Pilgerreise in die wunderbare Welt der katholischen Aufklärungs- und Anstandsliteratur“. „Komm in meinen Wigwam“ heißt die Produktion mit Premiere am 17. Oktober. Jörg Buttgereit ist wieder da und verkündet mit breitem gesellschaftlichen Bezug, daß „Nosferatu lebt!“. „Ein Mystery-Crime-Science-Fiction-Hospital-Theater-Web-Adventure in sieben Teilen“ steht auf dem Programm, das sich Alexander Kerlin, Anne-Kathrin Schulz und Kay Voges ausgedacht haben und das so eine Art Krankenhausserie ist. „The Madhouse of Ypsilantis“ heißt es. Fans des „Goldenen Zeitalters“, von denen es etliche gibt, dürfen sich auf eine weitere Folge freuen. Der neue Theaterabend mit unvorhersagbarem Verlauf hat im Februar 2015 das Motto „100 neue Wege dem Schicksal das Sorgerecht zu entziehen“. Das kann einen schon nachdenklich machen.

In der nicht-experimentellen Abteilung, auch das soll nicht unerwähnt bleiben, ist ebenfalls Leben: Arthur Millers „Tod eines Handlungsreisenden“ (Premiere 18. Oktober) gelangt zur Aufführung, ebenso eine Adaption von Ingmar Bermans „Szenen einer Ehe“ (Premiere 28. November). Für die „Elektra“ am 7. Februar 2015 werden Sophokles, Euripides und Hugo von Hoffmannsthal als Autoren genannt, doch zuvörderst plant Regisseur Paolo Magelli eine Beschäftigung mit Deutschland und Dortmund in den Zeiten nach den Weltkriegen. Paul Wallfisch steuert seine musikalischen Interpretationen von Richard Strauß’ „Elektra“ bei.

Schließlich ein Hinweis auf „Identity“. Mit diesem „Jugendclub-Projekt der Theaterpartisanen 16+“ will das (Erwachsenen-) Schauspiel auch Schulklassen besuchen und wildert damit scheinbar im Revier von Voges’ Kollegen Andreas Gruhn, dessen Kinder- und Jugendtheater (KJT) ja eigentlich zuständig für diese Altersklasse ist. Überhaupt fällt auf, daß das Schauspielhaus – beispielsweise auch mit dem „UNRUHR Festival“ im Juni 2015 – jugendliches Publikum umwirbt. Doch das ist vermutlich mit dem KJT abgesprochen.

Kinder- und Jugendtheater

Für die Theaterleute von der Sckellstraße bleibt genug zu tun, und auch sie überschreiten Grenzen. So wendet sich Lutz Hübners Klassiker „Frau Müller muß weg“ (Premiere 13.2.2015) eher an Eltern und Erzieher als an Kinder. „Sneewitte“ von Sophie Kassies und Jens Joneleit (Premiere 19. März 2015, Regie Antje Siebers) entsteht in Zusammenarbeit mit der Jungen Oper Dortmund und will Kinder ab sieben Jahren in musikalisches Neuland führen. „Industriegebietskinder“ – ein Arbeitstitel angeblich, den sie ruhig so lassen sollten – vergleicht als Projekt dreier Theater die Lebenssituationen an drei mehr oder weniger entindustrialisierten Orten. In Dortmund hat sich das KJT in den (neuerdings noblen) Stadtteil Hörde aufgemacht, das Berliner Theater Strahl blickt auf den ehemaligen DDR-Unterhaltungselektronik-Standort Oberschönweide, das Neue Theater Halle auf die streckenweise verwaiste Neustadt. Am Anfang des Projekts steht ein Camp in Berlin, geplant sind weiterhin Recherche-, Entwicklungs- und Produktionsphasen, und am 8. Mai 2015 soll das Ding zum ersten Mal über die Bühne gehen.

Ach ja: Das Weihnachtsmärchen heißt in diesem Jahr „Peters Reise zum Mond“. Andreas Gruhn hat Bassewitz’ langjähriges Erfolgsstück „Peterchens Mondfahrt“ gründlich überarbeitet und aktualisiert und zu einem „Weltraummärchen“ für Kinder ab sechs Jahren gemacht. Erster Mondstart von Peter und Anna ist am 13. November.

Oper

Sechs Premieren kündigt Opernchef Jens-Daniel Herzog an, was formal auch zutreffend sein dürfte. Aber Richard Strauss’ „Rosenkavalier“, Mozarts „Don Giovanni“ oder Verdis „Ein Maskenball“ halten sich landauf, landab, so hartnäckig in den Repertoires, daß es geradezu unglaubwürdig wirkt, ihren Wiedereinrichtungen das Etikett „neu“ aufzukleben. Das sagt natürlich nichts über die Qualität der Dortmunder Produktionen aus, um die es so schlecht nicht bestellt sein kann. „Ein Maskenball“ zum Beispiel entsteht in Kooperation mit dem Royal Opera House Covent Garden in London.

„Jesus Christ Superstar“ von Andrew Lloyd Webber steht am 19. Oktober erstmals auf dem Programm des Opernhauses, das szenische Oratorium „Saul“ von Händel ist am 25. April 2015 die letzte Premiere der neuen Spielzeit. So weit, so gut.

Ein strahlendes Highlight hat die Oper aber doch im Programm: Die Vaudeville-Operette „Roxy und ihr Wunderteam“ von Paul Abraham, den die Theater seit einigen Jahren wiederentdecken. Der Plot klingt so herrlich doof, daß er fast in einem Satz erzählt werden kann: Fußball-Nationalmannschaft findet kein Quartier und wird notgedrungen im Mädchenpensionat untergebracht. Zum Finale treffen sich alle im Stadion.

Man darf gespannt sein, wie Regisseur Thomas Enzinger „Roxy und ihr Wunderteam“ umsetzen wird. Auch wenn der Stoff es nahezulegen scheint, muß die Inszenierung nicht zwangsläufig ein burlesker Schenkelklopfer werden. Die Verfilmung aus dem Jahr 1937, entstanden im damals noch nicht von den Nationalsozialisten regierten Österreich, wohin der jüdische Komponist Paul Abraham geflohen war, macht aus dem Stoff einen eleganten Tanzfilm, der an Fred Astaire, Ginger Rogers oder Gene Kelly denken läßt. 15 Termine zwischen dem 29. November 2014 und dem 15. März 2015 hat das Opernhaus schon angesetzt. Im fußballverrückten Dortmund hat man guten Grund, auf ausverkaufte Häuser zu hoffen (wenn nicht zeitgleich ein Pokalspiel läuft).

Streifen statt Farben: Der aktuelle Ballett-Dreiteiler heißt „Drei Farben: Tanz“ (Bild). In der nächsten Spielzeit ist „Drei Streifen: Tanz“ zu sehen… Foto: Bettina Stöß/Theater Dortmund

Ballett

Xin Peng Wang hat Motive aus Thomas Manns Roman „Zauberberg“ zu einem Ballett verarbeitet, dessen musikalische Leitung bei Motonori Kobayashi liegt (Premiere 8. November 2014). Zweite Premiere der kommenden Spielzeit ist wieder einmal ein Dreiteiler, der diesmal „Drei Streifen: Tanz“ heißt. Das Drittel mit dem Titel „Closer“ choreographiert Benjamin Millepied zur Musik von Philip Glass, jenes mit dem Titel „The Piano“ – eine Uraufführung – Jiri Bubenicek. Und die Uraufführung von Dennis Volpi hat noch gar keinen Titel. „Schwanensee“ wird wieder zu sehen sein, ebenso „Der Traum der roten Kammer“ in der Hongkonger Fassung von 2013. Außerdem gibt es etliche „kleinere“ Ballett-Aktionen: „Internationale Ballettgala XX & XXI“, Sommerakademie, NRW Juniorballett und so fort.

Konzerte

Bleibt, von der Musik zu künden, der konzertanten zumal. Die üppigen Spielpläne liegen detailliert vor, man findet sie im soeben erschienenen Spielzeitprogramm und auf dem Internetauftritt des Theaters Dortmund. Der Eindruck hier: Viel solide Arbeit im klassischen Repertoire, wenig Starkino. Zwei prominente Namen fallen ins Auge, zum einen der der Sopranistin Edita Gruberova, die den mit 25.000 Euro dotierten Preis der Kulturstiftung Dortmund erhält und ihn sich am 5. Dezember im Konzerthaus abholen wird, zum andern der Sebastian Kochs, fernsehbekannter Schauspieler („Speer“), der, finanziert mit etwas Sponsorengeld, beim 5. Philharmonischen Konzert am 13. und 14. Januar in Beethovens Bühnenmusik zu Goethes „Egmont“ den Sprecher gibt.

Bei den Philharmonikern ist man übrigens auf die Idee gekommen, die Wörter, die die Titel der Reihen und Veranstaltungen bezeichnen, silbenweise zu zerhacken und dann mit so genannten Underlines zu verbinden. Deshalb heißt die philharmonische Reihe in diesem Jahr „helden_innen_leben“ und die Veranstaltung mit Herrn Koch im Januar „spiel_zeiten“. (Davor, nur als Fußnote, gibt es „gefühls_welten“, danach „helden_mut“.) Darf man in Blogs ungestraft das Wort Schwachsinn verwenden?

Fünf Konzerte der philharmonischen Reihe werden von Generalmusikdirektor Gabriel Feltz dirigiert, fünf von Gästen, unter denen sich in dieser Spielzeit doch tatsächlich auch eine Frau befindet: Das 9. Konzert (12. und 13. Mai 2015) leitet die Amerikanerin Karen Kamensek, Generalmusikdirektorin in Hannover. Es gibt Kissenkonzerte und Kammerkonzerte und Babykonzerte (immer ganz schnell ausverkauft!) und „Konzerte für junge Leute“, deren Titel neugierig machen: „Groove Symphony“, „Superhelden der Filmmusik“, „Romeo und Julia in New York“. Und ganz am Schluß dieses Aufsatzes das schöne Gefühl, von der darstellenden Kunst geradezu umzingelt zu sein. Zumal seit kurzem auch das Programmbuch des Konzerthauses raus ist (grauenvoller Titel: „Stell dich der Klassik.“, mit dem Punkt). Es wiegt über ein Pfund und damit sogar noch etwas mehr als das von Oper und Theater.

http://www.theaterdo.de/startseite/

www.konzerthaus-dortmund.de