Nein, die ausgelutschte Überschrift „Bücher für den Gabentisch“ machen wir aus Prinzip nicht…

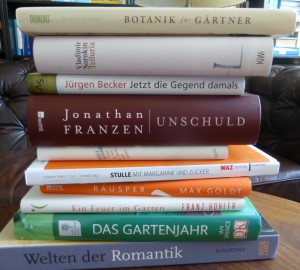

Beileibe keine Stapelware, doch stapelbar: die hier vorgestellten Bücher, unterschiedslos aufgetürmt. (Foto: Bernd Berke)

Das Fest der Bücher naht. Daher hier und jetzt (statt ausführlicher Besprechungen, für die jetzt eh kaum jemand Zeit hat) noch schnell einige adventliche Kurzvorstellungen. Wir beschränken uns ausnahmsweise auf Empfehlungen, „Verrisse“ wird man hier also vergebens suchen. Die gibt’s demnächst wieder. Versprochen. Auf geht’s, zunächst und zuvörderst mit gehobener Belletristik, vorwiegend für versierte Leser(innen):

Jürgen Becker: „Jetzt die Gegend damals“. Journalroman (Suhrkamp, 162 Seiten, 19,95 Euro). Der gebürtige Kölner, Büchner-Preisträger von 2014, verfasst beileibe keine leichten, aber sehr eindringliche Lektüren. Es ist abermals sein Alter ego namens Jörn Winter, mit dessen Hilfe Jürgen Becker auf produktive Halbdistanz zur eigenen Lebensgeschichte geht. Dabei entsteht erneut jene ganz eigene Prosa, die sich still und leise über etwaige Grenzlinien zwischen Erzählung, Lyrik und Tagebuch hinweg bewegt und in diesem ungesicherten Gelände gar manches aufspürt, was sonst unbeachtet geblieben wäre.

Noch ein hochdekorierter Autor und ebenfalls ein (auto)biographischer Impuls: Patrick Modiano erhielt 2014 den Literaturnobelpreis. Sein kurzer Roman, im französischen Original just 2014 erschienen, heißt auf Deutsch „Damit du dich im Viertel nicht verirrst“ (Hanser, 160 Seiten, 18,90 Euro). Die Geschichte beginnt wie ein Krimi. Jean Daragane hat sich in seiner Pariser Wohnung von aller Welt zurückgezogen. Da spürt ihn ein rätselhafter Fremder auf, der einem Mordfall auf der Spur zu sein scheint. So absurd das zunächst anmuten mag, bringt es Daragane doch auf einige längst vergessene Menschen aus seiner Vergangenheit – und auf Schlüsselszenen seines Lebens…

Jonathan Franzen: „Unschuld“ (Rowohlt, 830 Seiten, 26.95 Euro). Dieser Roman zählt zweifellos zu den Schwergewichten der Saison – in jeglicher Hinsicht. Dass der amerikanische Großautor sich literarisch auch in die DDR und die Zeit des Mauerfalls begibt, darf wahrlich als (riskante) Besonderheit gelten. Zwischen Stasi, Internet und Mutter-Tochter-Drama reißt Franzen ungemein viele Themen und Thesen an, allein die Recherche-Arbeit muss äußerst mühevoll gewesen sein, von der Bändigung des schier ausufernden Materials ganz zu schweigen. Dass der Roman sich freilich weit über thematische Vorgaben erhebt, hat man von diesem Autor nicht anders erwartet. Er wirft Schuldfragen in vielerlei Gestalt auf. Ein souverän konstruiertes Buch, das weite Bögen schlägt und einen lange beschäftigt – nicht nur wegen der Seitenzahl.

Vladimir Sorokin „Telluria“ (Kiepenheuer & Witsch, 414 Seiten, 22,99 Euro). Eurasien Mitte des 21. Jahrhunderts. Die Welt, wie wir sie noch zu kennen glauben, ist zerfallen, zwischen Hochtechnologie und Archaik schildert der russische Schriftsteller in staunenswerter Formen- und Stilvielfalt eine (um das Modewort dieser Jahre zu verwenden) grandiose Dystopie, also eine ins negative gewendete Utopie. Im Zentrum der verwirrend unschönen neuen Welt steht eine Glücksdroge, die zu Nägeln verarbeitet und den Menschen in den Kopf gehämmert wird. Und so nennt sich denn auch das achtköpfige (!) Übersetzerteam selbstironisch „Kollektiv Hammer und Nagel“. Ein wahnwitziger Roman in 50 äußerst disparaten Kapiteln.

Franz Hohler „Ein Feuer im Garten“ (Luchterhand, 128 Seiten, 17,99 Euro). Kurze Erzählungen, die mit wunderbarer Leichtigkeit daherkommen. Abenteuer und Überraschungen wohnen hier gleich nebenan und werden bestaunt wie in Kindertagen. Man kann das nicht schnöde nacherzählen, man muss halt lesen, wie unprätentiös und zugleich virtuos Franz Hohler das gemacht hat.

Max Goldt „Räusper“ (Rowohlt Berlin, 172 Seiten, 19,95 Euro). Der Titel deutet auf Comics hin. Und tatsächlich: Unter dem Label „Katz & Goldt“ sind in den letzten Jahren herrlich abgedrehte Comics entstanden. Hier lesen wir das, was die Figuren in den Strips sagen, ohne jegliche Bildbegleitung – quasi als Minidramen mit oft abstrusen Dialogen, allerdings gegenüber dem Originaltexten vielfach abgewandelt, denn Mediengrenzen lassen sich nicht einfach mal so überspringen. Die Resultate sind oft verdammt lustig – und doch: Man vermisst die eigentlich zugehörigen Zeichnungen hin und wieder schmerzlich. Mögen Germanistik-Doktoranden dereinst ermitteln, was die reinen Texte an Qualität hinzugewinnen – und um welchen Preis.

Nun noch ein paar Sachbuch-Hinweise:

So vielfältig kann man sich (aus)bilden: Erwin Seitz war zunächst gelernter Metzger und Koch, dann studierte er Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte. Er ist also prädestiniert, um die „Kunst der Gastlichkeit“ (Insel Verlag Berlin, 252 Seiten, 22,95 Euro) in Geschichte und Gegenwart aufzublättern. Seitz richtet sein Augenmerk in 22 Kapiteln auf die Entwicklung der Gastlichkeit in Deutschland und somit auf (allzeit brüchige) Kultivierung und Zivilisierung der Menschen, die in den hiesigen Landstrichen gelebt haben. Diese besondere Sittengeschichte zeichnet vielerlei Einflüsse nach, die hier nach und nach auf ganz spezielle Weise zusammengekommen sind. Das Spektrum reicht von klösterlicher Gastfreundschaft über Staatsbankette, bürgerliche Verfeinerung, Menüwahl und Tischsitten bis hin zur Kunst des Tischgesprächs. Ein Buch, das seinerseits zum Tischgespräch werden sollte.

Basis des Buches „Stulle mit Margarine und Zucker“ (Klartext Verlag, 172 Seiten, 13,95 Euro) sind persönliche Erinnerungen, überwiegend von älteren Ruhrgebietsbewohnern. Vor allem geht es um Kindheit und Jugend im Revier – vom Bombenkrieg bis hin zum Strukturwandel der 70er und 80er Jahre. Damit nicht alles gar zu uferlos mäandert, haben die Historikerinnen Susanne Abeck und Uta C. Schmidt die vielfältigen Erinnerungen sortiert, geordnet und zueinander in Beziehung gesetzt. So kristallisieren sich einige lebensweltliche Erscheinungen heraus, die auch für den allmählichen Mentalitätswandel im Ruhrgebiet stehen. Ein Zeitzeichen unter vielen: Etwa seit den 70er Jahren musste das Lehrlingsgehalt nicht mehr zu Hause abgegeben werden. Kindheit im Revier hatte für lange Zeit ihre Konstanten, war jedoch auf Dauer auch wandelbar. Prägnante Schwarzweißbilder, ein Glossar, ein ausführliches Nachwort und Literaturhinweise runden den Band ab.

Der ausgesprochen liebevoll gestaltete und illustrierte Band „Botanik für Gärtner“ (DuMont, 224 Seiten, 29,99 Euro) gibt mit mehr als 3000 Stichworten Auskunft über wissenswerte Hintergründe des Metiers. Das aus dem englischen übersetzte Buch von Geoff Hodge ist jedoch nicht alphabetisch aufgebaut, sondern kapitelweise, so dass man sich auch über längere Strecken ein- und festlesen kann. Hier erhält man eben nicht nur Gärtnertipps, sondern erfährt eine Menge über die Grundlagen pflanzlichen Lebens überhaupt, über die Systematik des Pflanzenreichs, Formen des Wachstums, Fortpflanzung, Schädlinge, Krankheiten – und über die Sinneswahrnehmungen der Pflanzen. Ergänzend werden zudem einige berühmte Botaniker und botanische Illustratoren vorgestellt. Grüner geht’s nimmer.

Mehr für die tägliche praktische Arbeit zwischen Bäumen, Beeten, Sträuchern, Stauden und Hecken gedacht ist „Das Gartenjahr“ (Verlag Dorling Kindersley, 352 Seiten, 19,95 Euro). Der Untertitel weist schon die Richtung: „Die richtige Planung Monat für Monat“. Genau so ist das im besten Sinne übersichtliche wie reichhaltige Buch auch strukturiert – von Januar bis Dezember gibt es nützliche Hinweise, ausgerichtet an den jahreszeitlichen Erfordernissen. Sodann schließt sich noch ein kleines Pflanzenlexikon an. Das Buch von Ian Spence wurde im englischen Original von der „Royal Horticultural Society“ herausgebracht. Es dürfte auf diesem Gebiet schwerlich eine bessere Empfehlung geben.

Zum guten Schluss ein Kunstbildband: „Welten der Romantik“ (Hatje Cantz, 304 Seiten Großformat, zahlreiche Abb., 45 Euro) gehört als Katalog zur gleichnamigen Ausstellung in der Wiener Albertina (noch bis zum 28. Februar 2016). Ein opulent illustriertes Buch zum Schwelgen, das seine Tiefenschärfe dadurch gewinnt, dass – grob gesprochen – die protestantische Romantik des Nordens der katholischen Romantik des Südens gegenüber gestellt wird. Ein schlüssiger und vilefach fruchtbarer Ansatz.