Operetten-Passagen (3): Emmerich Kálmáns „Die Herzogin von Chicago“ am Theater Koblenz

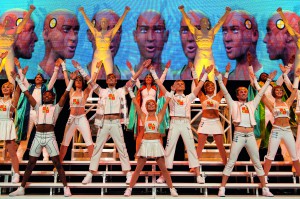

Glamour im Halbdunkel: Szene aus der Koblenzer Inszenierung der „Herzogin von Chicago“ im Bühnenbild von Michiel Dijkema und mit Kostümen von Alexandra Pitz. (Foto: Matthias Baus)

Vielleicht passen Operetten wie „Die Herzogin von Chicago“ besser in unsere Zeit als sentimentale Liebesgeschichten mit Friede, Freude, Happy End.

Operetten also, bei denen die Liebe ständig in der Gefahr schwebt, pragmatisch als Strategie für andere Zwecke eingespannt zu werden. Bei denen der Konflikt nicht glücklich verpufft und die romantische Beziehung bestätigt ist. Sondern Stücke, die entlarven, wie gefährdet, wie brüchig, ja wie unmöglich die große Liebe, die unbedingte Leidenschaft seit jeher sind. So wie eben Emmerich Kálmáns Operette von 1928, die auf dem Vulkan der entfesselten „goldenen“ Zeit tanzt und in der die Liebe von den aufsteigenden Dünsten einer ökonomisch grundierten Rationalität erstickt würde – wenn … ja, wenn es nicht die süße Illusion, die willkommene Unwahrscheinlichkeit, die Macht der Erwartung gäbe.

In der „Herzogin von Chicago“ repariert der Film – der Inbegriff der Fiktion in dieser Zeit –, was in der bitteren Realität wohl kaum zu retten wäre: Eigentlich ist die Romanze zwischen dem alteuropäischen Thronfolger in einem bankrotten Kleinstaats und der dollarschweren Erbin eines modernen Wirtschaftsimperiums aus der florierenden Neuen Welt an der Sollbruchstelle, dem Finale des zweiten Aktes, an ihrem schnöden Ende. Der Mann von Adel will herausgefunden haben, dass er lediglich das Objekt einer zynisch-infantilen Wette des verwöhnten Girls mit seinen Freundinnen ist: Gekauft werden sollte in Europa, was dort am schwersten für Geld zu haben ist.

Das königlich sylvarische Schloss ist bereits gekauft und amerikanisiert – der Prinz soll folgen. Marcel Hoffmann (Finanzminister Graf Bojatzowitsch), Emily Newton (Mary) und Christof Maria Kaiser (Charlie Fox junior). (Foto: Matthias Baus)

In einer American Bar – damals wohl der Ort, an dem das unwirkliche Leben am heißesten pulsierte – geben sich die beiden einen kühlen Abschied. Das letzte Wort könnte gesprochen und ein tragisches Ende á la Franz Lehár besiegelt sein – da kommt der Film, der Traum auf Zelluloid, zum Zuge: Weil die „Herzogin von Chicago“ ein toller Stoff sei, brauche die „Geschichte nach dem Leben“ ein Happy End, um einen erfolgreichen Film abzugeben, verkündet Studio-Generaldirektor Charlie Fox junior: Das Leben gleitet in die Illusion, die Realität in die Fiktion, die Tatsachen in die Erwartung. Ob am Ende ein Film-Finale zu sehen ist oder eine Episode zweier Menschen, die sich verfehlt haben, zu Ende geht – wen interessiert’s? Hauptsache, der Film passt.

Walzerseligkeit vs. Charleston

Kálmán und seine geschickten Librettisten Julius Brammer und Alfred Grünwald haben mit diesem Kniff ein wenig an das Spiel mit Illusionen angeknüpft, das sie schon für ihre Erfolgsoperette „Die Bajadere“ ein paar Jahre vorher (1921) erfunden haben. In der „Herzogin von Chicago“ prallen zwei Welten aufeinander, repräsentiert durch Tanzmusik. Hier das walzerselige Wienerlied und der ungarische Csárdás, dort die neuen Modetänze, der Slowfox und der amerikanische Charleston. Die unterschiedlichen Kulturen manifestieren sich in Rhythmen und musikalischer Farbe. Orchester und „Jazz“-Band auf der Bühne, schwärmende Streicher und schmeichelnde Saxophone.

Kálmán versöhnt die musikalischen Sphären nicht. Aber er transzendiert sie: Wenn die kesse Amerikanerin ihre oberflächliche Vergnügungslaune hinter sich lässt, wenn der europäische Adlige seine verstockten Vorbehalte vergisst, versetzt die Musik die beiden in ein Fantasie-Land jenseits ihrer Lebenskulturen: „Komm in mein kleines Liebesboot, du Rose der Prärie“ singt Prinz Sandor Boris in exotisch-pentatonischem Touch sich und seine Geliebte hinein in ein fernes, untergegangenes indianisches Amerika. Dort, jenseits ihrer Kulturen, wo das „Ursprüngliche“ gegenwärtig ist, dort können sie ihre Liebe unbeschwert leben, sich „küssen bis zum Morgenrot“.

Die Figuren beim Wort genommen

Eine überraschende Lösung jenseits aller Operettenklischees – und Michiel Dijkema arbeitet in seiner Inszenierung am Theater Koblenz heraus, wie weltenthoben dieser Traum-Raum der Liebe ist: rotes Licht, Ethno-Anklänge, eine Sphäre fernab vom Glamour des mondänen „Grill americain“ und der marmornen Kühle des fürstlichen Adelssitzes.

Die Genauigkeit, mit der der niederländische Regisseur auf die szenischen Abläufe und die Entwicklung seiner Figuren schaut, bekommt der Operette ausgezeichnet. Dijkema – in NRW mit einer „Salome“ in Wuppertal und durch die Uraufführung von „Nahod Simon“ von Isiora Žebeljan (2015) in Gelsenkirchen aufgefallen – hält sich von der erzwungen lustigen antiquierten Operetten-Seligkeit ebenso fern wie vom bemühtem Überbau beflissener Operetten-Retter; er nimmt die Menschen im Stück einfach beim Wort und setzt ihre Intentionen und Gefühle – auch die unausgesprochenen – in treffende Körpersprache um.

Das macht die abnehmende Drehzahl, mit der die energische Milliardärstochter Mary durch ihr Leben wirbelt, ebenso glaubwürdig wie das aristokratisch resignierte Beharrungsvermögen des Erbprinzen aus dem Operettenstaat Sylvarien. Mit Emily Newton, derzeit auch in Dortmund in der „Blume von Hawaii“, und Mark Adler hat das Koblenzer Theater zwei prägnante Darsteller, die sich manchmal stimmlich allerdings zu sehr im Aplomb der Oper verirren.

Gelsenkirchens GMD am Pult

Bei Haruna Yamazaki und Peter Koppelmann als Buffopaar musste man diese Sorge nicht haben: Die Prinzessin Rosemarie aus einem ebenfalls finanzknappen Nachbarstaat und der amerikanische Tausendsassa im Dienste der verwöhnten US-Lady finden in schönster Buffo-Manier tanzend und trällernd zusammen. Das Ensemble engagiert sich in den zahlreichen kleineren Rollen mit Hingabe; auch der Koblenzer Chor, einstudiert von Ulrich Zippelius, und die Choreografien von Steffen Fuchs tragen ihren Teil zum Gelingen dieses erfreulich lockeren, dennoch präzis gestalteten Operettenabends bei.

In besten Händen ist Kálmáns opulente Musik bei Rasmus Baumann. Der Gelsenkirchener GMD begibt sich – wie in seinem Stammhaus mit der „Lustigen Witwe“ – vorurteilsfrei in die anspruchsvollen „Niederungen“ des Genres, schenkt den pfiffigen Rhythmen und den Ausdruckskontrasten zwischen der groß besetzten Jazz-Combo auf der Bühne und dem luxuriös besetzten Orchester im Graben volle Aufmerksamkeit.

Die Rheinische Staatsphilharmonie bringt die Schlager aus Kálmáns unerschöpflichem melodischem Erfindungsgeist manchmal etwas grob und lautstark zu Gehör, aber die rhythmische Flexibilität, die Balance der Farben, der drängende Schwung und der variable Klang hinterlassen einen rundum überzeugenden Eindruck.

Es zeigt sich immer wieder: Theater in der Größe von Koblenz tragen, wenn sie nicht die vermeintlich sichere Nummer des Gängigen ziehen oder von ökonomischen Zwängen erdrosselt werden, eine unverzichtbare Farbe zur deutschen Theaterlandschaft bei. Diese „Herzogin von Chicago“ wird das Publikum an Rhein, Mosel und Lahn prächtig unterhalten und darf für Operettenfreunde von außerhalb bedenkenlos als Reiseziel am Karnevals-Wochenende empfohlen werden.

Die nächsten Vorstellungen: 22., 24., 26. und 27. Februar.

Karten online oder telefonisch unter (0261) 129 28 40.

Info: www.theater-koblenz.de

„

„