Saxophone in verschiedenen Stimmlagen waren diesmal die dominierenden Instrumente der Festivaltage in Moers.

Sowohl Hayden Chisholm, Improviser in Residence Moers 2015, als auch Colin Stetson, Artist in Residence für die vier Festivaltage, sind herausragende Saxophonisten. Zusätzlich hat Hayden Chisholm angeregt, mit Frank Gratkowski, der am Pfingstmontag in der Formation Z-Country Paradise auftrat, einen seiner wesentlichen Lehrer des Instruments einzuladen. Hayden Chisholm eröffnete das Festival mit einer meditativen Komposition, die es ermöglichte, vom Stress der zurückliegenden Arbeitswoche zu relaxen und ganz auf dem Festival anzukommen. Einfach schön – genauer gesagt: in angenehmer Weise höchst ausgetüftelt schön.

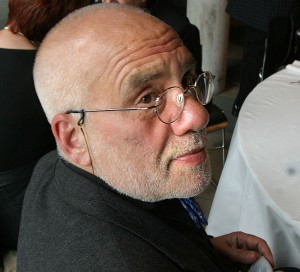

Saxophonist der Sonderklasse: Colin Stetson. (Foto: © Frank Schemmann)

Wie Frank Zappa einmal einen Musiker, der in seiner Band mitspielen wollte, gefragt hatte „What can you do that‘s fantastic?“, so scheint Reiner Michalke auch das Programm für das Moers Festival zusammenstellen. Jedes einzelne Konzert beantwortet die Frage auf die eine oder andere Weise. Da Moers auch in diesem Jahr die ganze Bandbreite des New Jazz vom Solisten bis zum Orchester mit 80-köpfigem gemischtem Chor, vom Tanzbaren bis zum kaum Hörbaren, aufzeigt und längst über die Grenzen des Genres weit hinausgeht, kann in diesem Beitrag nur ein Teil des durchweg sensationellen und berichtenswerten Programms besprochen werden.

Exzeptionell, so dass sich geradezu der Eindruck aufdrängte, bei der Entstehung einer der Legenden von morgen dabei zu sein, waren die vier Aufritte von Colin Stetson – solo, im Duo, in einer Drei-Mann-Formation und im kleinen Orchester aus zwölf Personen. Mit Sarah Neufeld im Duo war Colin Stetson bereits vor einem Jahr im Nachtprogramm des Moers Festivals zu erleben. Für den Auftritt im Hauptprogramm 2015 haben die beiden ihr Repertoire nochmals erweitert. Ein glückliches Zusammenspiel, aber auch mit eingefügten Solo-Stücken. Sarah Neufeld, Geigerin der Gruppe „Arcade Fire“ und Gründungsmitglied des sechsköpfigen „Bell Orchestre“, präsentierte bereits einen Titel ihres nächsten, noch unveröffentlichten Soloalbums. Stetson, der mit seiner perfektionierten Zirkularatmung minutenlang Arpeggio-Bögen spielt, dabei ins Saxophon singt und schreit, es wie ein Urtier rufen lässt und mit den Klappen seines Instruments zugleich die Percussion liefert, ist ein Phänomen.

Einen Kontrast bildete an dem Abend die deutsche Viermanngruppe „The Nest“. Christoph Clöser, auch er Saxophonist, der sich am Freitag aber auf die Klarinette beschränkte, spielt seit 1997 bei „Bohren & der Club of Gore“ und prägte entscheidend die Richtung des Doom Jazz. Mit dem Seitenprojekt „The Nest“ klingt er weniger düster, zeigt jedoch umso mehr, dass er, wie lange schon vermutet wurde, in der Oberliga der Jazzwelt mitspielen kann.

Ein weiterer Vorzug von Moers ist es, einen der Musiker, die mit Bohren stets unsichtbar auf finsterer Bühne agieren, überhaupt einmal zu Gesicht zu bekommen. Das Schlagzeug wurde um einen mit leeren Glasflaschen gefüllten Getränkekasten erweitert. Thomas Mahmoud stampft mit dem Kasten auf oder tritt clownesk-trotzig gegen ihn; das kommt beim Publikum gut an. Wenngleich er während des Konzerts seinen Platz am Schlagzeug nicht verlassen hat, lautet die Instrumentenangabe im Programm zutreffend nicht „drums“, sondern „vocals, effects“. Mit seinem „Amore, amore, amore“ verbreitete er den Ohrwurm des Festivals.

Bleiben wir noch kurz bei den Männerbands. Das norwegische Duo „sPacemoNkey“ mit Morten Qvenild – bekannt durch Jaga Jazzist – an den Keyboards und Gard Nilssen, hochenergetisch am Schlagzeug, brachten abwechslungsreichen improvisierten Jazz.

Ein noch überzeugenderes Beispiel für ständig unter Strom stehende Männer boten anschließend „Pulverize the Sound“ – mit dem ruhelosen Trompeter Peter Evans und den ebenso hart und laut arbeitenden Tim Dahl am Bass und Max Jaffe an den Drums.

Dass aber die sicht- und hörbare körperliche Anstrengung eines Männer-Trios nicht auch für die Zuhörenden anstrengend sein muss, machte wieder einmal der Artist in Residence, Colin Stetson, deutlich, der mit Trevor Dunn am Bass und dem Schlagzeuger Greg Fox konzentrierte Glücksschübe an die Zuhörenden abgab.

Erstklassig war auch „Eivind Opsvik Overseas“, die Formation des norwegischen Bassisten, der nach New York gezogen ist. Der Oud-Spieler Ziad Rajab führte hingegen mit dem Neuseeländer James Wylie am Saxophon und dem Griechen Kostas Anastasiadis am Schlagwerk das Publikum in arabische Musikwelten.

Von Frauen geleitete Big Bands und Orchester

Im vorigen Jahr lud Festivalleiter Reiner Michalke mit Ava Mendoza, Julia Hülsmann und Johanna Borchert drei Frauen ein, die jeweils ein Quartett leiteten. In diesem Jahr leiten drei andere Frauen richtig große Formationen. Eve Risser aus Paris, Sara McDonald aus New York und Sofia Jernberg aus Stockholm.

Jeder der vier Festivaltage vom 22. Bis 25. Mai begann mit einem Orchester, bzw. einer Big Band. Eve Risser brachte am Samstag neben ihren Instrumentalisten einen 80-köpfigen gemischten Chor mit, für den sich die Bühne der Festivalhalle als zu klein erwies und der zeitweise aus einem der Gänge zwischen den Sitzreihen dirigiert wurde. Hymnische Klänge. Sara McDonald eröffnete mit den jungen Musikern der Big Band der Hochschule für Musik und Tanz Köln den Pfingstsonntag. Sofia Jernberg kam mit dem Trondheim Jazz Orchestra und dem Geiger Olav Mjelva. Jernberg folgt einer Tradition des Moers Festivals, für die es bereits in den vergangenen Jahren gute Beispiele gab, Stimmkunst über das hinaus, was üblicherweise als Gesang bezeichnet wird.

Darüber sollen aber die nicht von Frauen geleiteten Großformationen nicht unerwähnt bleiben, wie die von Michael Mantler, der „The Jazz Composer’s Orchestra Update“ mit der „Nouvelle Cuisine Big Band“ und dem „Radio String Quartet“ in Moers vorstellte. Oder Mikko Innanen aus Finnland, dessen aktuelle Big Band sich „10+“ nennt.

Wie Jazz auf aktuelle Fragen der Zeit reagiert

In seinem Vorwort auf der Festival-Website beschreibt der künstlerische Leiter, Reiner Michalke, in knappen Worten das Auseinanderdriften der Welt – Terror, Krieg und Vertreibung, und auf der anderen Seite die Rauschzustände der Finanzspekulanten. Er spricht von der dem Festival „angeborenen Selbstverpflichtung zur Aktualität“ und vom künstlerischen Mandat der eingeladenen Musikerinnen und Musiker, Antworten auf die drängenden Fragen zu finden. Ist das von der Musik zu viel erwartet? Nein. Das Festival hat in seinem Verlauf verschiedene Antworten nahegelegt.

Am offensichtlichsten sind wohl die internationalen Zusammensetzungen und Kooperationen, bei den Orchestern sowieso, aber auch unter den Trios oder Quintetten – bestes Beispiel vielleicht das „Ziad Rajab Trio“, dessen Musiker aus Aleppo (Syrien), Neuseeland und Griechenland stammen und die heute alle drei in Thessaloniki leben. Im Weltmaßstab hat Verständigung über Musik immer schon gut funktioniert (besser als zum Beispiel in häuslicher Nachbarschaft).

Aber auch in einem ganz anderen Sinne wird das Politische deutlich. Colin Stetson führt vielleicht mehr als jeder andere Künstler, der auf dem Festival aufgetreten ist, den Zuschauern die körperliche Kraftanstrengung vor Augen, die solche Musik erfordert. Vor jedem Stück muss er Luft holen wie ein Apnoe-Taucher vor dem Sinken in die blaue Tiefe (und blau ausgeleuchtet war auch die Bühne).

Erwartete das Publikum vom Künstler nicht immer schon, dass er alles gibt, und ist nicht die Haltung, seinen Mitmenschen etwas Unbezahlbares geben zu wollen, politisches Handeln? Niemand versinnbildlichte auf dem Festival so sehr wie Colin Stetson das Alles-Geben als Gegenmodell zu jener desaströsen Ökonomie-Auffassung, die nur dem Planeten alles entnimmt.

Nicht zuletzt wurde auch in Moers eine altbekannte Wirkungsweise von Musik wieder intensiv spürbar – ihre Emotionalität und Pathosfähigkeit, die es nicht nur schafft, Gefühle zu verarbeiten, sondern die auch Gefühle auszulösen vermag. Das wurde während des Festivals vielleicht an keiner Stelle so deutlich wie in Colin Stetsons Referenz an den Komponisten Henryk Górecki und seine Symphonie No. 3, opus 36, deren drei Sätze jeweils ein Klagelied beinhalten. Ergreifend. Die klassische Komposition von 1976 erweist sich als eine der aktuellsten. Pathos als Gegengewicht zum kalten Kalkül. Das ist vielleicht das Politischste an Musik, ihre Fähigkeit zu jenem Mitleiden, das den Finanzspekulanten ebenso zu fehlen scheint wie den Waffenproduzenten und Kriegstreibern.