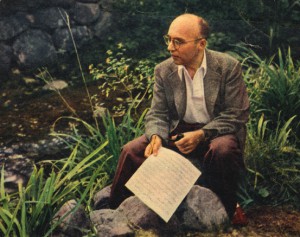

Kurt Weill in einer Farbaufnahme. Foto: Kurt Weill Fest Dessau

Wenn ab heute (27. Februar) das Kurt Weill Fest in Dessau sich erneut dem Schaffen eines der wichtigen Komponisten der Moderne der zwanziger Jahre widmet, darf auch ein Seitenblick auf das Ruhrgebiet erlaubt sein. Für das Industrierevier wäre nämlich um ein Haar ein Werk entstanden, dessen kulturgeschichtliche Bedeutung ähnlich entscheidend wie die der 1928 uraufgeführten „Dreigroschenoper“ hätte werden können.

Die Rede ist von der Idee eines „Ruhrepos“, das mit einem Text von Bert Brecht, Musik von Kurt Weill und Film- und Fotoaufnahmen von Carl Koch als avantgardistisches Theaterprojekt geplant war. Es sollte ein zeitgeschichtliches Dokument werden, das alle Ausdrucksmittel zu einer Einheit zusammenführt; ein Werk „episch-dokumentarischen Charakters“, gedacht für ein Publikum aus allen Schichten der Bevölkerung.

Rudolf Schulz-Dornburg. Fotografie vermutlich aus den dreißiger Jahren.

Dass der hochfliegende Plan scheiterte, ist aus der Rückschau ein herber Verlust. Dabei stimmte der Beginn durchaus zuversichtlich. Die Idee zu der „Ruhrrevue“ hatte nach eigenem Bekunden der Dirigent Rudolf Schulz-Dornburg. Der 1891 in Würzburg geborene Sohn eines Sängers wurde 1927 an die Städtischen Bühnen Essen verpflichtet. Der damalige Essener Oberbürgermeister Franz Bracht (1877-1933) verband mit dem neuen Generalmusikdirektor die Hoffnung auf ein aktiveres Theaterleben. Uraufführungen sollten das Niveau der Essener Opernbühne heben.

Der Zentrumspolitiker wurde 1924 OB und legte 1932 sein Amt niederlegte, um in Berlin als Reichsminister ohne Geschäftsbereich der Regierung Franz von Papens anzugehören. Überzeugt, dass wirtschaftlicher und kultureller Erfolg notwendig zusammengehören, wollte er in der Kulturpolitik Initiativen ergreifen. Schulz-Dornburg (1891-1949) war dafür der richtige Mann: Er galt als Pionier der modernen Musik und hatte in seiner Zeit als Leiter des Städtischen Orchesters Bochum 1919-1926 auch schon die Idee, mittelalterliche und zeitgenössische Musik in einem bzw. mehreren Konzerten miteinander zu konfrontieren.

„Etwas außerordentlich Wichtiges und Schönes“

Schulz-Dornburg, Gründer der Folkwang-Schule für Musik, Tanz und Sprechen, trat bereits im Frühjahr 1927 an Kurt Weill mit der Bitte heran, in direktem Auftrag der Stadt „eine große revue-artige Arbeit zu schaffen“. Bereits im Mai 1927 war Bert Brecht mit im Boot und die Idee weit gediehen: Schulz-Dornburg berichtete an den Oberbürgermeister, er habe den Eindruck, die Industrieoper (kann) „etwas außerordentlich Wichtiges und Schönes werden, das den Absichten der Stadt in künstlerischer Beziehung besonders deutlich schon im ersten Jahr erkennen lässt“.

Die Dinge entwickelten sich rasch: In den ersten Junitagen 1927 reisten Kurt Weill, Bert Brecht und der Filmregisseur Carl Koch (1892-1963) nach Essen, um Konzept und Details der „Ruhroper“ mit dem Beigeordneten Dr. Hüttner als Vertreter des Magistrats zu besprechen. Ein Vertragsentwurf spricht von der Herstellung eines musikalischen Bühnenwerks (Ruhrepos), das Musik von Kurt Weill, Dichtung von Bert Brecht und Film- und Lichtbildkompositionen von Carl Koch enthält. Die Stadt Essen sichert sich das Vorrecht der Aufführung im Rheinland und in Westfalen. Die Uraufführung solle bis spätestens 1. April 1928 unter Leitung von Schulz-Dornburg erfolgen. Acht weitere Aufführungen seien zu spielen.

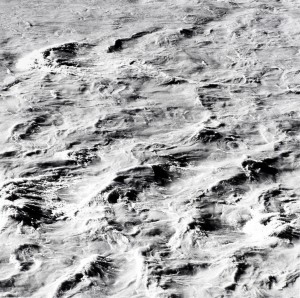

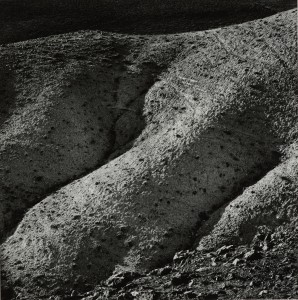

Schon Mitte Juni lieferte Koch einen Kostenvoranschlag für den Film- und Lichtbildteil: 200 Meter Trickfilm, 1000 Meter bereits bestehende Filmszenen, 2000 Meter neue Aufnahmen wie Landschaften, Details aus dem Ruhrgebiet und Atelieraufnahmen von Schauspielern. Dazu plante Koch 50 Lichtbilder. 43.000 Mark sollte das gesamte visuelle Material kosten.

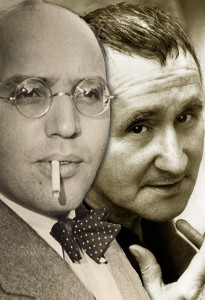

Kurt Weill und Bert Brecht. Foto: Kurt-Weill-Fest Dessau

Zu gleicher Zeit legten Weill, Brecht und Koch dem Essener Verhandlungspartner Dr. Hüttner ein Exposé vor, das detailliert auf künstlerische Mittel eingeht. „Das Ruhrepos soll sein ein künstlerisches Dokument des rheinisch-westfälischen Industrielandes, seiner eminenten Entwicklung im Zeitalter der Technik, seiner riesenhaften Konzentration werktätiger Menschen und der eigenartigen Bildung moderner Kommunen. Da nun aber der ganze Aufbau des Ruhrgebiets für unsere Zeit charakteristisch ist, soll das Ruhrepos gleichzeitig ein Dokument menschlicher Leistung unserer Epoche überhaupt sein“, umreißt Brecht die künstlerische Absicht des Gesamtprojekts.

Es ging also nicht um ein Werk über regionale Eigenheiten, sondern um nichts weniger als eine universale Darstellung und Dokumentation der modernen Zeit, für die Brecht als Ruhrgebiet als exemplarisch ansah. Er vergleicht sie mit dem „Orbis Pictus“ des 17. Jahrhunderts, der die ganze Lebenswelt einer Epoche ins Bild zu fassen versuchte.

Brecht spricht auch vom „episch-dokumentarischen Charakter“ des Werks: Ein Zeugnis seiner frühen Beschäftigung mit dem epischen Theater, das um 1936 zu seinem grundlegenden Essay zu diesem Thema führte. Die Grundstrukturen dieser modernen Theaterform sind im „Ruhrepos“ schon zu beobachten: Das Überwinden der „Schau-Spieler“ und der Fixierung auf die handelnden Personen, das Erzählen durch die Bühne selbst, die Distanz zwischen den Vorgängen auf der Bühne und ihrem Hintergrund.

Dazu planten Brecht und Weill, die wechselnde Bilderfolge der modernen Revue einzusetzen, wenn auch „zu einem ganz anderen Zweck“ als im Unterhaltungsgenre. Die Ausdrucksmittel sollten von rein symphonischen Musiksätzen über Chorpartien, Arien und Ensembles bis hin zu Sprechchören reichen, denen Brecht die Aufgabe zuwies, die (Bild-)Szenen zu erläutern und die durchgehende Handlung zu gestalten. Die „verschiedenen Abteilungen“ des Epos sollten von Szenen aus der „allerletzten Geschichte des Ruhrgebiets“ über eine „Eroika der Arbeit“ und „einfachen Liedern an einem Kran“ bis hin zu „einer Reihe primitiver lustiger Auftritte“ reichen. In den „Kranliedern“ Brechts von 1927 finden sich die einzigen identifizierbaren Spuren des „Ruhrepos“; ihr Titel deutet darauf hin, dass sie für das geplante Essener Projekt entstanden sein könnten.

Neue Einheit der Ausdrucksmittel

Auch Kurt Weill hatte für die Musik sehr konkrete Vorstellungen: Sie schließt „alle Ausdrucksmittel der absoluten und der dramatischen Musik zu einer neuen Einheit zusammen“, schreibt er kühn. Geplant seien keine „Stimmungsbilder“ oder „naturalistische Geräuschuntermalung“. Sondern die Musik präzisiere Spannungen der Dichtung und der Szene in Ausdruck, Dynamik und Tempo. Abgeschlossene Orchesterstücke sollten als symphonische Vor- und Zwischenspiele dienen. Arien, Duette, Ensemblesätze, kleinere Instrumentengruppen oder über den Raum verteilte Chöre mit ihren Instrumenten, aber auch Songs mit Jazz-Rhythmus oder „kammermusikalische Stücke komischer Art“ hatte Weill vorgesehen. Im melodischen Material plante Weill auch, ein Bergmannslied oder das „Flötenspiel eines Lumpensammlers“ zu verwenden. Das am besten mit einem szenischen Oratorium vergleichbare Stück sollte, so Weill, ein „neues Ineinanderarbeiten von Wort, Bild und Musik“ begründen.

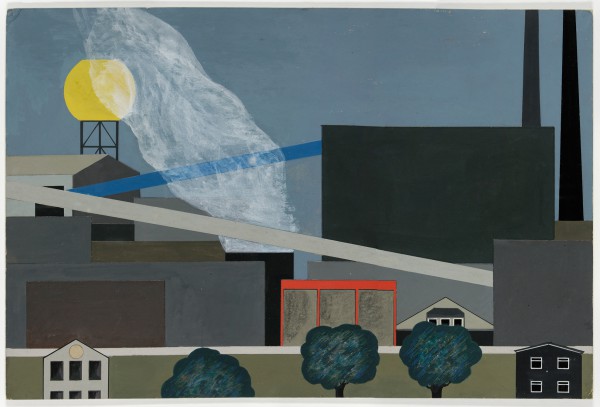

Die Rolle des Bühnenbildes war ersetzt durch die Filme und Lichtbilder Carl Kochs. Er wollte im Ruhrepos den schon lange erwogenen Plan umsetzen, „Szenenbilder durch Lichtbildwurf“ zu ersetzen. Entscheidend war für Koch, dass die Fotografie durch die „nackte Wiedergabe der Wirklichkeit den Wert echter Dokumentation“ habe.

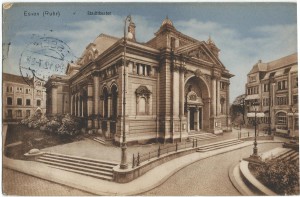

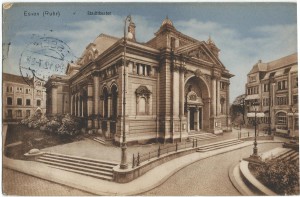

Das Stadttheater Essen auf einer Postkarte von 1912.

Ende Juli 1927 schien der endgültige Vertragsabschluss nur noch eine Formsache zu sein – ein Eindruck, den offenbar Schulz-Dornburg auch bei Besuchen in Berlin erweckte. Auch die finanziellen Probleme mit der Höhe der Film- und Fotokosten schienen bewältigt: Koch ging von den ursprünglichen 43.000 Mark auf 12.000 Mark zurück – zuzüglich 4.500 Mark, wie sie die beiden Autoren Weill und Brecht ebenfalls erhalten sollten. Offenbar hatten Brecht und Koch bereits mit der Arbeit begonnen, als es Ende Juli zu einer unerwarteten Wendung kam.

Am 29. Juli schrieb Dr. Hüttner, es sei fraglich, ob der Auftrag bereits für die kommende Spielzeit erteilt werden könne. Die Absicht, eine „Ruhrrevue“ durch die Herren Brecht und Weill schreiben und komponieren zu lassen, sei leider durch Indiskretion in die Öffentlichkeit gedrungen und schon in der Berliner Presse mitgeteilt worden. „Das Echo, das diese Nachrichten gefunden haben, ist sehr unerfreulich und hat sofort lebhaften Widerspruch nicht nur in der Presse sondern auch in der Bürgerschaft wachgerufen. Es erscheint daher mehr als fraglich, ob es geraten ist, die erste Spielzeit mit einem Wagnis, dessen Ausgang doch recht ungewiss ist, zu belasten, und damit das Gelingen der ganzen mit der Neuorganisation des Theaters verfolgten Pläne ernstlich zu gefährden. Infolgedessen wird man daran denken müssen, die Revue vorläufig noch zurückzustellen. Dies ist auch die Ansicht des Herrn Oberbürgermeisters“, heißt es in dem Schreiben.

Aggressiver Antisemitismus

Es wäre anhand von zeitgenössischen Quellen noch zu prüfen, wie heftig die kommunalpolitische Aufregung um Schulz-Dornburgs ehrgeizige Opernpläne gewesen ist. Immerhin ist in der Essener Stadtbibliothek ein anonymes Flugblatt vom Sommer 1927 archiviert, in dem es heißt, durch die geplante Theaterreform sei „die Kunst Essens in Gefahr, völlig zu verjuden“. Auch auf das Weill/Brecht-Projekt wird Bezug genommen: „Als Zugstück für die Bühnen ist ein Schlager ausgedacht – eine Ruhrrevue – großer Theaterspektakel mit Ausstattung, Gesang und Tanz – genannt ‚Die große Ruhrrevue‘. Von wem der Gedanke ausgeht, erscheint unklar. Zur Ausführung sind aber von den Hintermännern des Planes die zwei Juden Brecht und Weil vorgeschoben, welche schon fest von der Stadt engagiert sind. (…) Diese zwei Juden sollen jetzt die ‚große Kunst‘ von Berlin nach Essen bringen“.

Wohl angesichts solcher Anfeindungen schreckte die Stadtverwaltung vor dem Projekt zurück. Auch Schulz-Dornburg sah offenbar seine Reformen in Gefahr und schrieb im Mai 1928, das „Ruhrepos“ wäre im Falle einer Aufführung aufgrund der negativen Einstellung in der Bürgerschaft „von der gesamten presse des ruhrgebiets vernichtet worden“. Entlarvend sind an dem Flugblatt nicht allein der aggressive Antisemitismus, sondern auch die Ressentiments gegen die Berliner Kultur und das trotzige Beharren auf dem eigenen Kulturbegriff: Die „Provinz“ habe es nicht nötig, sich aus der Metropole in künstlerischen Dingen belehren zu lassen. Das Blatt werte die eigene Rückständigkeit als Beleg eines hohen kulturellen Niveaus, analysiert Matthias Uecker in einer Arbeit über die Kulturpolitik im Ruhrgebiet der zwanziger Jahre.

Solche Kritik hat also offenbar als Vorwand gedient, das unbequeme und riskante Projekt zu beenden. Neue Vorstöße von Brecht und Weill im Januar und März 1928 jedenfalls blieben – trotz gegenteiliger Versicherungen von Schulz-Dornburg – ohne positives Ergebnis. Hüttner schrieb kategorisch, dass ein „Auftrag zur Herstellung des von Ihnen geplanten Ruhr-Epos vorerst nicht erteilt werden könne“. Das ehrgeizige Projekt, das ein Meilenstein des deutschen Theaters hätte werden können, war am provinziellen Horizont der Akteure in der städtischen Kultur gescheitert.

Die Vorgänge um das Ruhrepos sind in einem Aufsatz von Eckhardt Köhn im Brecht-Jahrbuch 1977 nachzulesen. Sein Titel: „Das Ruhrepos. Dokumentation eines gescheiterten Projekts“. Verlag Suhrkamp, Frankfurt 1977, S: 52-77.

Das Kurt-Weill-Festival eröffnet am 27.Februar die Reihe seiner 57 Veranstaltungen mit einem Konzert des MDR-Sinfonieorchesters im Anhaltischen Theater Dessau. Unter Kristjan Järvi bringt es ein Neuarrangement des Musicals „Johnny Johnson“ unter dem Titel „Braver Soldat Johnny. Die Geschichte eines ganz gewöhnlichen Mannes“.

Artist-in-Residence des Kurt Weill Festes ist Cornelia Froboess. Foto: Sabine Finger/Kurt Weill Fest Dessau

Weills Interesse an einer neuen Zuordnung von Sprache und Musik, wie sie auch im Konzept zum „Ruhrepos“ deutlich wird, führte zur Thematik des diesjährigen Weill-Festes: Unter dem Motto „Vom Lied zum Song“ beleuchtet es diese Entwicklungen – und würdigt gleichzeitig den in Dessau geborenen Dichter Wilhelm Müller, heute noch bekannt als Verfasser der Vorlagen-Gedichte für Franz Schuberts Liedzyklen „Die Schöne Müllerin“ und „Winterreise“.

Artist-in-Residence Cornelia Froboess befasst sich in mehreren Veranstaltungen mit dem Thema Sprache und Musik, ebenso Katharina Ruckgaber und das Gürzenich-Quartett, der Bariton Wolfgang Holzmair, Ute Lemper oder Anna Haentjens. Das Anhaltische Staatstheater Dessau steuert einen Ballettabend nach John Miltons „Paradise Lost“ bei, u. a. mit Musik von Kurt Weill. Zum Abschluss am 15. März spielt die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter Ernst Theis Kurt Weills „Royal Palace“ und Werke von Richard Strauss.

Karten und Information: www.kurt-weill-fest.de