Ruhrgebiets-Flamenco: Rafael Cortés brilliert in der Lichtburg Essen

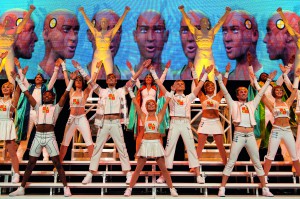

Rafael Cortés in der Lichtburg Essen. Foto: Hanns-Peter Huester

Dieses Konzert ist mehr als Tradition, es ist Kult: Alljährlich in der Vorweihnachtszeit kommt Rafael Cortés in die Lichtburg.

Der Gitarrist, der sich nicht entscheiden will, wie weit er Spanier, oder Essener ist, bringt Freunde mit und spielt einen Abend in Essens größtem Kinosaal. Und der ist knallevoll: Im Foyer wehen die harten Konsonanten des „Castellano“ durch den Raum. In der Pause diskutieren die Stamm-Besucher, die sich an jedes Konzert der Jahre zuvor erinnern. Spanier und Spanienfreunde mischen sich mit Menschen, die einfach Cortés‘ spezielle Mischung aus Flamenco, Jazz, Rock und Latin-Anklängen mögen.

Jugendliche sind wenige darunter: Cortés passt nicht zum Mainstream, nicht zu lulligem Wohlfühl-Pop, nicht zu maschinell stampfenden Disco-Beats. Er spielt einen anspruchsvollen Stil. Seine Mischung aus nachdenklichen Balladen, impulsiven rhythmischen Exzessen und klugen wie lebensfrohen Jazz-Elementen sperrt sich dem anstrengungslosen Hören. Aber sie passt auch nicht in die Fesseln klischeehafter Folklore oder in die Regeln des klassischen Flamencos, der oft in der Nachahmung vergangener Größen erstarrt.

Sein Publikum jedoch fesselt er nach wenigen Akkorden: Er spielt einige Motive an, erweitert sie zu einer schweifenden Melodie, spinnt sie meditativ aus, scheint sich im Improvisieren zu verlieren und kehrt dann mit impulsivem Akkordschlag zu hartem Rhythmus und grellen Akkorden zurück. Da kommen einem Bilder in den Sinn: Ein einsamer Gesang in einer kargen Bergwelt. Melismen aus der Musik der Mauren und Gitanos, die über eine ausgedörrte Ebene wehen. Liebesraunen in üppigen Parks, Trauergesänge an öden, steinigen Wegen. Innere Landschaften, die wenig zu tun haben mit den verkitschten Bildern iberischer Tourismus-Klischees, aber viel mehr mit der Härte und dem Zauber der Landschaft Andalusiens.

Der Flamenco, den Cortés pflegt – und das ist eine seiner ursprünglichen Wurzeln – hat zwar mit einer urwüchsigen Erotik zu tun, aber noch viel mehr mit einem harten, kargen Leben, mit existenziellem Leid, mit dem traurigen Gesang gebrochener Hoffnungen, aber auch mit dem hochfahrenden Aufbegehren von Menschen, die sich vom Schicksal nicht brechen lassen: Der Stolz einer Schicht, die nach unten gedrückt wurde, aber ihren Kopf hoch erhoben hält.

Cortés bleibt nicht im klassischen Flamenco stecken: Technisch souverän und musikalisch tiefsinnig verbindet er Tradition und Fortschritt. Für ihn sei es ein Glück gewesen, im Ruhrgebiet aufgewachsen zu sein, sagte er einmal in einem Interview. Nirgends sonst hätte er in seiner musikalischen Entwicklung all die verschiedenen Einflüsse aufsaugen können, die seinen Stil heute prägen.

Kreativer Mix musikalischer Kulturen

Da sind der unverfälschte Flamenco aus Granada, die „Alegría“ aus Cádiz, die balladesken Töne aus der andalusischen Musik, die kraftvolle, schroffe Farruca. Da ist das Herkommen seiner Familie: Flamenco seit Generationen. Da sind die alten Gitarristen wie sein Lehrer El Macareno. Aber da sind auch die Einflüsse des Jazz und des modernen Rock. Die raffinierten und tief ausgeleuchteten Harmonisierungen. Und der Mix der musikalischen Kulturen. Cortés, immer neugierig, nimmt sie auf – bis hin zum alten polnischen Tango, den er auf einer Tournee durch das östliche Nachbarland zufällig im Radio hört.

Wie ausgeprägt der Personalstil des weltweit gefeierten Gitarristen inzwischen geworden ist, lässt sich auf seiner gerade erschienenen CD „Cagiñí“ hören. Einige der Stücke spielte Cortés auch in der Lichtburg. Denn er kommt nicht allein: Unter seinen Freunden auf der Bühne spielt Rafael Cortés junior mit, die bekannten Gitarristen Juanfe Luengo und Miguel Sotelo mit seinem markanten Gesang. Oder Gonzalo Cortés, der mit seinem „cante“ einen spröden, archaischen Ton in das Konzert bringt.

Rafael Cortés; im Vordergrund die Tänzerin Rafaela Escoz Foto: Hanns-Peter Huester

David Bravo grundiert wie so oft den Rhythmus – mal kantig, mal geschmeidig. Wieder fasziniert Rafaela Escoz mit der kühlen Glut ihres Tanzes. Ihre hochvirtuose Fußtechnik im rasanten Konzertfinale ist nicht genug zu bewundern, vor allem, weil zur eigenwilligen Musik von Rafael Cortés nicht einfach traditionelle Schritte zu kombinieren sind. Miriam Suárez von der Essener Band „A solas sin mi“ und Riccardo Doppio bringen Pop-Anklänge ein, können aber nicht mit den urwüchsigen, aufgerauten Stimmen von Rebecca Carmona und Gonzalo Cortés konkurrieren. Als einzige Zugabe nach zwei wie im Flug vergangenen Stunden reißt der Evergreen „Tico Tico“ mit irrsinnigem Tempo die Fans aus den Kinosesseln.

In der Region tritt Rafael Cortes am 20. Dezember wieder auf: In der Essener Erlöserkirche spielt er bei einem Benefizkonzert zu Gunsten der Eggers-Stiftung. Mit dabei sind die Sopranistin Richetta Manager und der Chor „Gospel & More“. Am 2. Februar 2014 sind Cortés und seine Freunde im Scala-Club in Leverkusen zu Gast, am 8. März 2014 kommen sie nach Mülheim in den Ringlokschuppen.

Bruce Springsteen ist irisch-italienischer Abstammung und kam in New Jersey zur Welt. Er wuchs auf im spießigen Mief des US-Kleinbürgertums. Da waren die ungeliebten Sonntagsausflüge mit der Familie, und die Bewunderung für Vaters Achtzylinder. Die Schule war ein Graus. Viel später zog Bruce in einem Song ganz kurz Bilanz: „Von einer 2 1/2 Minuten-Single lernte ich mehr als von all´ meinen Lehrern …“ Diese Single war damals von den Beatles, und wurde so etwas wie ein Lebensmotto für Bruce Springsteen: „Twist and shout!“

Bruce Springsteen ist irisch-italienischer Abstammung und kam in New Jersey zur Welt. Er wuchs auf im spießigen Mief des US-Kleinbürgertums. Da waren die ungeliebten Sonntagsausflüge mit der Familie, und die Bewunderung für Vaters Achtzylinder. Die Schule war ein Graus. Viel später zog Bruce in einem Song ganz kurz Bilanz: „Von einer 2 1/2 Minuten-Single lernte ich mehr als von all´ meinen Lehrern …“ Diese Single war damals von den Beatles, und wurde so etwas wie ein Lebensmotto für Bruce Springsteen: „Twist and shout!“