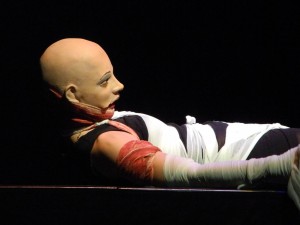

Szene aus dem Musiktheaterstück „Neither“ von Morton Feldman und Samuel Beckett (Foto: Ruhrtriennale)

Das Ballett „Le sacre du printemps“ von Igor Strawinsky ist ja eigentlich ein etabliertes Stück Bühnenkunst. Deshalb erstaunt es auf den ersten Blick, daß sich der Titel unter den insgesamt vier Musiktheater-Produktionen findet, die Ruhrtriennale-Intendant Heiner Goebbels für das Festival im Spätsommer ankündigt.

Doch keine Angst! Dies ist keineswegs die reumütige Rückkehr zum Mainstream, wie immer der auch beschaffen sein mag. Vielmehr ist der italienische Theatermacher Romeo Castellucci, der diese Produktion zu verantworten hat, eines Tages zu der Erkenntnis gelangt, daß bei Strawinsky zweifelsfrei ein Tier geopfert werde und das Tieropfer somit auch den Kern der Handlung bilden müsse.

Über einige weitere gedankliche Kaskadensprünge gelangte Castellucci schließlich zu seiner inszenatorischen Idee: Nicht Menschen bevölkern die Bühne, sondern fein gemahlener tierischer Knochenstaub rieselt von der Decke herab, rhythmisch und motorisch ausgestoßen, herausgeblasen von einer machtvollen Maschinerie, die, wie Proben-Videos zeigten, auch dann noch in ihrer präzisen Verrichtung sichtbar bleibt, wenn der Rest des Bühnenraums im Knochenstaub versinkt. Kein Scherz, der 1. April ist schon durch. Zum Trost der zahlreichen Asthmatiker und Allergiker konnte Heiner Goebbels wenigstens verkünden, daß das Staubopfer hinter einer dichten Folie stattfinden wird, die den Bühnen- vom Zuschauerraum abtrennt. Willkommen bei der Ruhrtriennale!

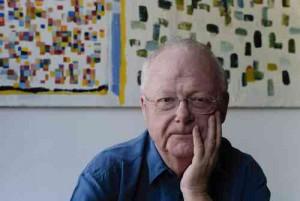

Keiner seiner Vorgänger hat den Grenzbereichen der Kunst in seiner Arbeit, um es einmal mit einem letztlich unzulänglichen Begriff zu bezeichnen, so radikal und beharrlich nachgespürt wie Heiner Goebbels. Während sein Vorgänger Willy Decker sich drei Jahre lang an letzten Fragen der Religionen abarbeitete, inszeniert er die Werke vergessener Zeitgenossen, holt freakige Instrumentenbauer auf die Bühne, weitet mit beträchtlichem technischen Aufwand die Möglichkeiten der Rezeption. Feste Abgrenzungen der Bühne zur Bildenden Kunst ignoriert Goebbels, und was in den letzten beiden Jahren unter seiner Intendanz entstand, war mal atemberaubend und mal banal, manchmal auch beides. Und oft war man sich da gar nicht sicher. So mag es jetzt auch dem Tierknochenmehl ergehen. Vielleicht kommt es ja ganz groß raus, und die Menschen werden davon noch in Jahrzehnten reden, vielleicht aber auch wird es einfach weggefegt.

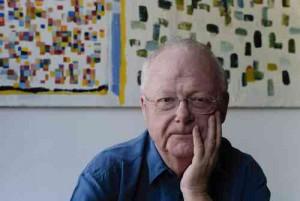

Der Niederländer Louis Andriessen schrieb die monumentale Oper „De Materie“, die Heiner Goebbels jetzt für die Ruhrtriennale inszeniert hat (Foto: Ruhrtriennale)

Zu den vergleichsweise „sicheren Bänken“ des neuen Programms gehört sicherlich die Inszenierung der Oper „De Materie“ des Holländers Louis Andriessen (75) durch den Hausherrn selbst. Das Werk wurde zuvor nur ein einziges Mal auf die Bühne gebracht, Ende der 80er Jahre von Robert Wilson in Amsterdam. Somit erlebt Duisburg in der Kraftzentrale Duisburg Nord eine veritable deutsche Erstaufführung, in der es, der Titel deutet Grundlegendes ja bereits an, um Zusammenhänge von Materie, Geist und Gesellschaft gehen soll. Die niederländische Unabhängigkeitserklärung von 1581 ist ein Topos dieses Werks, religiös-erotische Visionen einer Nonne aus dem 13. Jahrhundert ein anderer. Aber ebenso findet die Kunst Piet Mondrians Erwähnung, schließlich auch eine öffentliche Rede von Marie Curie. Die Musik zu dieser bunten philosophischen Mischung immerhin macht das renommierte Frankfurter Ensemble Modern.

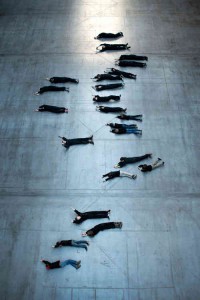

Bei „Surrogate Cities Ruhr“ machen die Bochumer Symphoniker die Musik, Steven Sloane schwingt den Taktstock. Das Stück, erläutert Goebbels, sei eine „Bewegungsrecherche“ mit Menschen des Ruhrgebiets, mit Kindern wie auch mit Teilnehmern der Gruppe „50 plus“. Hier wird nicht Pas-de-deux gedrillt, hier lernen und integrieren Künstler die Bewegungsabläufe normaler Menschen. Für diese Produktion schrieb Goebbels die Musik, für den Fortgang des Bühnengeschehens mit seinen rund 250 Akteuren sorgt die Choreographin Mathilde Monnier.

Die Produktion „Neither“ (deutsch: weder) ist die Frucht einer gemeinsamen Antihaltung zur Oper, die Morton Feldman und Samuel Beckett pflegten. Diese hielt sie, nachdem sie sich 1976 in Berlin zum ersten Mal getroffen hatten, nicht davon ab, ein Werk zu verfassen. Beckett schrieb einen zehnzeiligen 87-Wörter-Text, den er – eben – „Neither“ nannte, Feldman die Musik dazu. Dieses Musiktheater, das sich angeblich an den „psychologischen Patterns des amerikanischen Film noir“ orientiert, hat zur Musik der Duisburger Philharmoniker wiederum Romeo Castellucci inszeniert – der mit dem Knochenmehl.

Viel schöne Musik steht auf dem Programm, auch ganz klassisch. Und natürlich bleibt vieles kryptisch, bis man es wirklich gesehen und gehört hat. Was beispielsweise tun Sarah Nicolls und Sam Beste mit den „20 Pianos“ von Matthew Herbert? „Konzert/Performance“ ist die Show überschrieben, das macht einen nicht automatisch klüger. Wer auf Nummer sicher gehen will, schaut nach bekannten Namen und findet sie auch. Es konzertieren das unvermeidliche ChorWerk Ruhr, das Royal Concertgebouw Orchestra und das hr-Sinfonieorchester, das im Vorjahr auch das „Mädchen mit den Schwefelhölzern“ auf seinem schweren Weg begleitete.

Immer etwas beängstigend: Installation von Gregor Schneider, der das Lehmbruck-Museum mit „Totlast“ ausstatten wird (Foto: Ruhrtriennale)

In der Abteilung Bildende Kunst/Film/Installation schließlich springt ein bekannter Name ins Auge: Gregor Schneider aus Rheydt, der ab etwa 1985 sein Elternhaus zum schauerlich beengenden, klaustrophobische Neigungen bestens befriedigenden „Toten Haus u r“ umbaute, der mit einer Art Kopie dieser Arbeit 2001 an der Biennale in Venedig teilnahm und dort auch prompt den Goldenen Löwen gewann. Er wird im Duisburger Lehmbruck-Museum das begehbare, teilweise unterirdische Röhrensystem „Totlast“ errichten, mit wie man sicher annehmen darf starken sinnlichen Valeurs.

Eine weitere Arbeit, die ganz bestimmt zum Publikumsliebling wird, haben die Urbanen Künste Ruhr für die eigentlich eher schlichte Straße unter den Hochöfen auf dem Duisburger Gelände geplant. „Melt“ ist 70 Meter lang, besteht aus 55 glänzenden Aluminiumplatten und kann begangen werden. Die Spiegelungen ändern sich durch das Nachgeben des Materials beständig, ein „Hingucker“ im wahrsten Sinn des Wortes.

Noch viel mehr könnte (und müßte!) man aufzählen aus dem Programm der Ruhrtriennale. Tanz bei PACT Zollverein und in der Maschinenhalle Zweckel in Gladbeck, das Jugendprogramm „No Education“ die Diskussionen „tumbletalks“ und „freitagsküche“. Genauere Programmrecherchen sind natürlich auf den Netzseiten der Ruhrtriennale möglich.

Auffällig an Heiner Goebbels’ letzter Spielzeit ist eine gewisse Verlagerung des Schwerpunkts nach Duisburg-Nord. Hier werden große Sachen wie „De Materie“ und „Le sacre du printemps“ gegeben, im Lehmbruck-Museum wühlt Gregor Schneider seine „Totlast“ ins Gelände. Bochum mit seiner Jahrhunderthalle, früher geradezu der zentrale Aufführungsort der Triennale, bleibt die Nummer zwei. In Essen findet einiges statt – so die klassische Kammermusikreihe in der Zeche Carl -, doch lediglich das Kino Lichtburg, in dem „River of Fundament – Ein sinfonischer Film von Matthew Barney und Jonathan Bepler“ gezeigt wird, ist nicht den kleineren Spielorten zuzurechen. Und Dortmund, überhaupt das östliche Revier ist gänzlich außen vor. Nun gut. Es gibt ja die B 1.

Man sollte die feingeistige Grenzgängerschaft des Heiner Goebbels noch ein letztes Mal genießen, auch wenn sie nicht immer – oder nicht sofort – ihren Zugang zu den Herzen der Menschen findet. Ab 2015 regiert Johan Siemons die Ruhrtriennale, hier seit seiner Produktion „Sentimenti“ ein alter Bekannter. Dann wird es laut und lustig und vielleicht auch etwas flach (das wissen wir natürlich nicht). Auf jeden Fall jedoch ganz anders.

Die Duisburger Gebläsehalle ist einer der Spielorte der Ruhrtriennale (Foto: rp)

Informationen und Eintrittskarten www.ruhrtriennale.de

Karten-Telefon

+49 (0)221 / 280210)