Wird sich Michel Houellebecq auf seine alten Tage zu einem Autor von Frankreich-Reiseführern entwickeln? Unwahrscheinlich. Dennoch laden die detaillierten Ortsangaben in seinem zuletzt erschienenen Roman Karte und Gebiet zu Schauplatzbesichtigungen ein. Und mit dem Fotografen, Maler und zuletzt auch Videokünstler Jed Martin hat Houellebecq einen Protagonisten gewählt, der französische Städte, Dörfer und Landschaften mit distanzierter Neugier beobachtet – „dieses Land, das unbestreitbar das seine war.“

Jed Martin wohnt in einem Dachgeschoss-Atelier im 13. Arrondissement. Durch die Fenster sieht er hinter der Place des Alpes die „in den Siebzigern erbauten viereckigen Festungen, die in totalem Gegensatz zur Ästhetik der restlichen Pariser Landschaft standen und die Jed vom architektonischen Standpunkt aus allen anderen Gebäuden in Paris vorzog.“

Obwohl sozusagen intra muros gelegen, also innerhalb des Boulevard Périphérique und nicht in der berüchtigten Banlieue, würde ein durchschnittlicher Paris-Tourist diese mit „Sehenswürdigkeiten“ eher dünn bestückte Gegend nicht bei seinem ersten Besuch der Stadt ablaufen, und wenn es keinen besonderen Anlass gibt, auch noch nicht beim zwanzigsten. Jeds bevorzugtes Bistro, in dem er sich mehrfach mit seinem Galeristen Franz verabredet, liegt in der Rue du Château des Rentiers. Ein wohlklingender Name. Aber die Straße in unmittelbarer Nachbarschaft vieler Betonbauten ist nicht für ihre Restaurants berühmt. Ein Stadtbewohner mit konventionelleren ästhetischen Erwartungen an französische Gastronomie würde, von Jeds Atelierwohnung gleichweit entfernt, zum Beispiel die Butte-aux-cailles nahe der Avenue Tolbiac mit ihrer Kneipenvielfalt entdecken. Es ist, als lenke der Autor den Blick absichtlich auf die unspektakulären, „langweiligeren“ Straßenzüge neben den charmanteren. Als wolle er zu einer hellwachen Reise durch vermeintliche Belanglosigkeiten einladen.

Obwohl durch seine Kunst zu unverhofftem Reichtum gelangt, orientiert sich der Maler nicht am Guide Michelin, sondern holt sich seine Pringles-Chips (der Autor kennt keine Zurückhaltung bei Produktnamen) an der Shell-Tankstelle und schließt sich damit zu Hause ein.

Viereckige Festungen, die Jed vom architektonischen Standpunkt aus allen anderen Gebäuden in Paris vorzog

Eine Selbstpersiflage des Autors

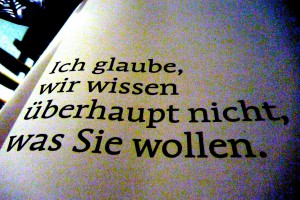

Als nicht unwichtig für Jed Martins – nur mit der Irrationalität des Kunstmarkts erklärbaren – exorbitanten Geschäftserfolg erweist es sich, dass er auf Anregung seines Galeristen eine Romanfigur namens Michel Houellebecq, die unübersehbare Ähnlichkeiten mit dem Autor Michel Houellebecq aufweist, dafür gewinnt, ein Vorwort zum Ausstellungskatalog seiner „Serie einfacher Berufe“ zu verfassen. Diese Spiegelung als Figur in seinem Roman gibt dem Autor die Möglichkeit zur Selbstpersiflage als menschenscheuen Alkoholiker. Wintertage, an denen es um vier Uhr dunkel wird, sind dem zur Depressivität Neigenden weit erträglicher als die endlosen Sommertage. Die EDV-Experten der Polizei, die später Houellebecqs Festplatte untersuchen werden, stellen fest: „Selten jemanden gesehen, der ein so beschissenes Leben führte.“

Jeds Vater, als Architekt im Ruhestand, hat aus der Bibliothek seines Altenheims zwei Romane von Michel Houellebecq gelesen und zeigt sich informiert, als Jed ihm von dem beabsichtigten Vorwort berichtet: „Das ist ein guter Autor, wie mir scheint. Liest sich sehr angenehm, und er zeichnet ein ziemlich zutreffendes Bild unserer Gesellschaft.“ So liefert Houellebecq eine – gar nicht einmal beschönigende – Rezension seines Buchs gleich mit.

Den Kontakt zu dem cleveren Skandalautor vermittelt dem Maler Houellebecqs Schriftsteller-Freund Frédéric Beigbeder, der – ebenso wie die Flammarion-Verlegerin Teresa Cremisi – im Roman mehrere Cameo-Auftritte hat; zuerst während einer Literaturpreisverleihung, als Beigbeder lebhaftes Interesse an der Frage zeigt, welcher Mann die attraktive Olga für sich gewonnen hat. Beigbeders Ort ist das Café de Flore am Boulevard Saint-Germain, für das der wirkliche Frédéric Beigbeder den Literaturpreis Prix de Flore begründet hat, zu dessen Preisträgern Houellebecq gehörte.

Über die gutaussehende und erfolgreiche Russin Olga Sheremoyova – PR-Frau bei Michelin France, die zunächst berufsbedingt auf den jungen Künstler aufmerksam wird – bringt der Autor seine Leser mit einem anderen Paris, dem Paris der Partys und gesellschaftlichen Empfänge, der Sterne-Restaurants und „Romantikhotels“ in Kontakt. Olga bewohnt eine komfortable Zweizimmerwohnung mit Fenstern zum Jardin de Luxembourg.

Im Verlauf der Handlung kommt es zu drei persönlichen Begegnungen zwischen Jed Martin und Michel Houellebecq. Das erste Mal in Houellebecqs Haus in Irland, als Jed dem Schriftsteller Fotos seiner Gemälde zeigt. Das zweite Mal, ebenfalls in Irland, nachdem Jed sein Doppelporträt „Jeff Koons und Damien Hirst teilen den Kunstmarkt unter sich auf“ verworfen hat und stattdessen die Serie mit einem Bild „Michel Houellebecq, Schriftsteller“ abschließen möchte. Das Gemälde, das nach der Ausstellungseröffnung einen Marktwert von ca. 750.000 Euro erreicht, überbringt er dem Schriftsteller als Geschenk, der seinen Wohnort nach Souppes, ca. fünfundachtzig Kilometer südlich von Paris, verlegt hat. Von Freundschaft zu sprechen wäre bei den beiden egozentrischen Künstlernaturen verfehlt. Jed respektiert das Recht des zwanzig Jahre Älteren, in Frieden gelassen zu werden, doch seine Phantasie malt sich aus, wie sie beide, die eine Vorliebe für große Verbrauchermärkte teilen, durch das Warenangebot schlendern. „Wie schön wäre es doch gewesen, gemeinsam diesen frisch renovierten Casino-Supermarkt zu besuchen, sich gegenseitig mit dem Ellbogen anzustoßen, um den anderen auf das Auftauchen neuer Produktsegmente oder eine besonders ausführliche, klare Nährwertkennzeichnung auf einem Etikett hinzuweisen!“ Auch sonst sind sich die beiden Sonderlinge ziemlich ähnlich. Bei ihrer letzten Begegnungen sprechen sie über die Sozialutopisten des frühen und späteren 19. Jahrhunderts, Charles Fourier, Étienne Cabet, vor allem aber über William Morris, der ein wesentlicher Bezugspunkt für Jeds Vater gewesen war.

Heimlicher Protagonist

Jeds Vater, Jean-Pierre Martin, der im Umfeld der Bewegung Figuration Libre gegen die tonangebende Schule Mies van der Rohes und Le Corbusiers polemisierte und unter unorthodoxen Intellektuellen wie Gilles Deleuze Beachtung fand, ist vielleicht der heimliche Protagonist des Romans. Um seine Familie zu ernähren – in seiner erfolgreichsten Zeit beschäftigt sein Büro bis zu fünfzig Mitarbeiter – baut er jedoch gegen seine ästhetische Überzeugung vor allem „idiotische Strandhotels für blöde Touristen“. Für seine Familie und sich (Jeds Mutter begeht Selbstmord) hat er im damals noblen Vorort Le Raincy eine Villa gekauft, an der er trotz aller sozialen Veränderungen festhält. Zur Zeit des Romanbeginns ist Le Raincy bereits zu einer No-go-Area mutiert, für die kein Taxichauffeur einen Fahrauftrag annimmt. Nach dem Tod des an Darmkrebs leidenden Vaters, der sich in die Hände einer Züricher Sterbehilfeklinik begeben hat – ein „mustergültig banaler Betonklotz“ im Stil Le Corbusiers – entdeckt Jed dreißig Mappen mit minutiösen, teilweise utopisch anmutenden Architekturzeichnungen, die sein Vater angefertigt hat – „ohne jede Rücksicht auf Durchführbarkeit und Budget“.

„Die Karte ist interessanter als das Gebiet“ hieß Jeds erste, vom Reifen- und Kartenhersteller Michelin gesponserte Einzelausstellung – ein Gedanke, der in dem vielschichtigen Roman variiert wird und auch das phantastische Werk von Jeds Vater kommentiert. Grob vereinfacht und von dem kunstfertigen Autor so direkt nicht ausgesprochen, könnte eine Deutung des Ausstellungsmottos auch lauten: Die Literatur ist interessanter als die Wirklichkeit.

Die literarische Figur Michel Houellebecq – das sei verraten – ist im dritten Teil des Roman auf eine Weise geschlachtet worden, die selbst die sadistischsten Phantasien eines jeden Houellebecq-Hassers übertreffen würde. Die Köpfe des Schriftstellers und seines Hundes, jeweils sauber abgetrennt, liegen auf Sofa und Sessel einander gegenüber. Das Fleisch ist mit einem chirurgischen Präzisionsinstrument von den Knochen geschält worden, die abgeschabten Knochen im Kamin aufgehäuft. Während der Hauptkommissar der „schwer zu entziffernden Logik“ des methodisch ausgeführten Gemetzels nachgrübelt, erinnert das Arrangement aus Fleischbrocken, Hautfetzen und Blutflecken auf dem Wohnzimmerboden den zum Verbrechensschauplatz geführten Künstler Jed Martin spontan an Jackson Pollocks Action Painting, jedoch ohne dessen Leidenschaftlichkeit. Das gesamte grausame Ritual, wie nach Jeds wertvollem Hinweis gefolgert wird, hat der Mörder offenbar allein auf sich genommen, um von einem Kunstraub abzulenken. Das Houellebecq-Porträt, dessen Wert Jed der Polizei gegenüber zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf neunhunderttausend Euro schätzt, ist aus dem Haus gestohlen worden. Als es schließlich nach dreijähriger Suche wieder auftaucht und wegen einer testamentarischen Verfügung Houellebecqs in Jed Martins Besitz zurück gelangt, kann sein Galerist es an einen indischen Mobiltelefonanbieter für zwölf Millionen Euro verkaufen.

Die Figuren und ihre bevorzugten Orte

Mit dem Schauplatz des Mords, dem zwischen Nemours und Montargis gelegenen Provinzstädtchen Souppes, wird ein Ort beschrieben, dessen „strukturbedingte Leere“ Jed an den Zustand nach der intergalaktischen Explosion einer Neutronenbombe erinnert. Außerirdische Wesen könnten sich „an dessen gemäßigter Schönheit erfreuen“ und „rasch die Notwendigkeit der Instandhaltung begreifen.“ Mag sein. Sollte es sich bei den Aliens jedoch um Wesen mit der ästhetischen Intelligenz vieler Terraner handeln, fände ihre konservatorische Fürsorge zwischen Paris und der Creuse erhaltenswertere Ortschaften als das mit „gemäßigter Schönheit“ freundlich bewertete Souppes sur Loing.

„Strukturbedingte Leere“. In Souppes sur Loing wird die Romanfigur Michel Houellebecq auf grausamste Weise ermordet.

Die detaillierten, teils gut beobachteten, teils in die nahe Zukunft phantasierten Ortsdarstellungen wären für einen Literaturkritiker oder -wissenschaftler vernachlässigbar, dienten sie dem Autor nicht als ein Mittel, seine Romanfiguren auf eine vergleichbare Art zu porträtieren wie auch Jed Martin in seiner „Serie einfacher Berufe“ den Bildhintergrund jeweils sehr sorgsam arrangiert. Hier wie dort ist die Umgebung Bestandteil des jeweiligen Porträts.

Polizei-Hauptkommissar Jasselin, der den Mord an Houellebecq aufzuklären hat und aus dessen Perspektive mit dem Beginn des dritten Teils erzählt wird, ist ein anderer Typ als der Maler und der Schriftsteller. Er wohnt nicht weit von Jed entfernt, etwas näher an der Seine, im 5. Arrondissement, scheint aber in einer völlig anderen Welt zu verkehren. Sonntagsmorgens begleitet er seine Frau gern beim Einkauf über die Marktstraße Rue Mouffetard mit dem Platz vor der Saint-Médard-Kirche, eine Ecke, die ihn jedes Mal bezaubert. Manchmal schlendert er auf dem Weg zur Pariser Kriminaldirektion am Quai des Orfèvres den Fluss entlang und teilt vom Pont de l’Archevêché mit Paristouristen einen Blick auf Notre-Dame. Er wählt kein Restaurant zwischen zweckdienlichen Betonkästen, sondern eines an der Place Dauphine, einem Platz an der Spitze der Île de la Cité, auf dem Boule gespielt wird. Und doch gibt es, etwa in ihren handwerklichen Methoden, auch Gemeinsamkeiten zwischen dem Schriftsteller und dem Polizisten.

Hauptkommissar Jasselin liebt es, am Sonntagmorgen seine Frau beim Einkaufen in der Rue Mouffetard zu begleiten.

Die Entdeckung der Provinz

Karte und Gebiet breitet verschiedene Facetten von Paris und seiner Vororte aus. Die Besonderheit des alternden (pardon, er stellt sich selbst so dar) Houellebecq aber ist die Entdeckung der Provinz.

Die Romanhandlung – und auch Jed Martins Leben – endet in einem Gebiet, das als Karte schon früh Jeds künstlerische Laufbahn bestimmt hat. Als er damals mit seinem Vater zur Beerdigung der Großmutter ins Limousin fuhr, machte er an einer Raststätte auf der A 20 „eine große ästhetische Erfahrung“, die ihn beim Auseinanderfalten der Michelin-Département-Karte 325 zittern ließ. „Die grafische Darstellung war komplex und schön, von absoluter Klarheit, und verwendete nur eine begrenzte Palette von Farben. Aber in jedem Örtchen, jedem Dorf, das seiner Größe entsprechend dargestellt war, spürte man das Herzklopfen, den Ruf Dutzender Menschenleben, Dutzender, Hunderter Seelen.“

Einen von ihm fotografierten und mit technischen Mitteln veränderten Ausschnitt dieser Karte der Départements Creuse und Haute-Vienne präsentiert er als einziges vergrößertes Foto in einer von der Ricard-Stiftung gesponserten Sammelausstellung und beeindruckt damit unter anderem die schöne Olga, mit der ihn zeitweise eine Liebschaft verbindet und die als PR-Frau bei Michelin seine weitere künstlerische Karriere begleitet. Genauer gesagt, sie liebt ihn, während er nur für seine Kunst lebt.

Das Haus seiner Großmutter und die vom reich gewordenen Jed Martin aufgekauften angrenzenden Grundstücke dienen ihm in den letzten dreißig Jahren seines Lebens als Rückzugsort und als Material seiner späten künstlerischen Großprojekte.

Auch dieses Gebiet grenzt der Autor scheinbar überaus präzise ein: Das vordere Tor des 700 Hektar großen Geländes liegt an der D50; nur drei Kilometer sind es bis zur Auffahrt auf die A20 nach Limoges; in seinem rückwärtigen Teil geht das Grundstück in den Wald von Grandmont über. Das ist sowohl auf der Karte als auch im Gelände nachvollziehbar. Zugleich lokalisiert Houellebecq das Dorf Châtelus-le-Marcheix unmittelbar hinter der Rückfront des umzäunten Gebiets. Wo es aber in Wirklichkeit nicht liegt, sondern Luftlinie mindestens fünfzehn, über die kurvenreichen Straßen aber rund dreißig Kilometer weiter östlich. Eine Ungenauigkeit des sonst in allem so präzisen Autors? Oder aber Houellebecq möchte uns zeigen, dass die imaginären, künstlerisch geformten Landkarten der Literatur etwas noch anderes sind als die maßstabgetreue Umsetzung von Karte und Gebiet.

Denn auch Jed fotografierte nicht einfach nur die Michelin-Karten ab. „Er hatte eine stark geneigte optische Achse gewählt, einen Winkel von dreißig Grad zur Horizontalen, und die Filmstandarte für größtmögliche Tiefenschärfe maximal gekippt. Anschließend hatte er mit Hilfe von Photoshop-Filtern eine Entfernungsunschärfe und einen bläulichen Effekt am Horizont erzielt.“

Obwohl Houellebecq die Instrumente des Künstlers mit einem ähnlichen „enzyklopädischen Ehrgeiz“ beschreibt, mit dem Jed zu Beginn seiner Laufbahn „Gegenständen menschlicher Fertigung im industriellen Zeitalter“ fotografierte, klingen die Resultate der Kunst nie rein technisch und manchmal geradezu poetisch. Auf dem Foto führen gewundene Straßen „durch die Wälder, die wie eine unantastbare, feenhafte Traumlandschaft wirkten.“

Gehen wir davon aus, dass auch der Autor bei allem augenscheinlichen Realismus einen Unschärfefilter über gewisse Entfernungsangaben legt, ebenso wie er umgekehrt manche Details oder entfernt Gelegenes besonders scharf einstellt. Die „Creuse“ des Romans ist gewissermaßen die Anwendung der Scheimpflugschen Regel auf die Literatur. Auch in der zeitlichen Ausdehnung.

Der Maler Jed Martin kauft zwischen der D50 und Grandmont ein 700 ha großes Waldgebiet.

Selbst gewählte Isolation eines Sonderlings

Das verschlafene Châtelus-le-Marcheix wird im Roman zu einem Stückchen Science Fiction. Als Jed nach einem Jahrzehnt selbst gewählter Isolation das Dorf am Hinterausgang seines Grundstücks wieder betritt, findet er ein völlig verwandeltes Ambiente vor. Gleich drei Internet-Cafés auf hundert Metern, auf denen zuvor technologische und gastronomische Ödnis waltete. Die der Belle Époque nachempfundenen Bistro-Tischchen haben schmiedeeiserne Füße, und neben ihnen stehen Jugendstillampen, ihre Edelholzplatten sind aber allesamt mit Dockingstationen für Laptops, 21-Zoll-Bildschirmen und Steckdosen nach europäischer und amerikanischer Norm ausgerüstet. Die in Traditionen verwurzelte Landbevölkerung hat einer unternehmerischen, urbanen und weltoffenen Generation mit „bisweilen auch gemäßigten ökologischen Überzeugungen, die sich mitunter vermarkten ließen,“ Platz gemacht.

Châtelus-le-Marcheix – auf hundert Metern drei Internet-Cafés

Zu den letzten im Roman erzählten Ereignissen gehört der Tod von Frédéric Beigbeder, den Houellebecq im Alter von einundsiebzig sterben lässt. So kann man errechnen, dass sich die Handlung inzwischen im Jahr 2036 bewegt. Was Jed dreißig Jahre lang gemacht hat, erzählt er kurz vor seinem Tod einer eher unerfahrenen Journalistin der Art Press (zum Ärger des Kollegen von Le Monde). Er hat mit Video-Aufnahmen Verfallsprozesse dokumentiert. Jedoch nicht in automatisierter Zeitraffer-Einstellung. Vielmehr montiert er sorgsam ausgesuchte Einzelaufnahmen und überlagert sie in Mehrfachbelichtung mit anderen. Sein riesiges Grundstück lässt er verwildern, fährt jedoch fast täglich die einzige Straße entlang und – in der Absicht, „die pflanzliche Sichtweise der Welt wiederzugeben“ – nimmt er auf, wie die Vegetation jedes Menschenwerk überdeckt. Fotos der wenigen Personen, die zeitweise sein Leben begleitet haben, setzt er auf einer metallgerahmten Leinwand dem Sonnenlicht und der Witterung aus und filmt ihre Zersetzung. In Landschaften aus Tastaturen, Hauptplatinen und anderen elektronischen Bauteilen kopiert er kleine Spielzeugfiguren und hilft dem Verfall des Plastiks nach, indem er es mit verdünnter Schwefelsäure übergießt. Das Nachsinnen über das Ende des industriellen Zeitalters in Europa, heißt es gegen Ende des Romans, könne jedoch nicht das Unbehagen oder das Gefühl der Verzweiflung erklären, „das uns beim Betrachten dieser kleinen, ergreifenden Playmobilfiguren befällt, die sich inmitten einer riesigen futuristischen Stadt verlieren, einer Stadt, die ihrerseits zerfällt, sich auflöst und nach und nach in der pflanzlichen, sich bis ins Endlose hinziehenden Weite unterzugehen scheint.“

Das Ruhrgebiet als Quelle der Inspiration

Vor dem Beginn des rund dreißigjährigen Rückzugs und gewissermaßen als Quelle der Inspiration stand eine Reise ins Ruhrgebiet. „Von Duisburg bis Dortmund und von Bochum bis Gelsenkirchen waren die meisten ehemaligen Stahlwerke in Freizeitzentren verwandelt worden, in denen Ausstellungen, Theatervorführungen und Konzerte veranstaltet wurden.“ Unter anderem auch eine große Jed-Martin-Retrospektive. Aber nicht bei allen Anlagen ist es gelungen, sie in das Konzept eines industriellen Tourismus einzubeziehen. „Diese industriellen Kolosse, in denen sich früher der Großteil der deutschen Produktionskapazität konzentriert hatte, waren inzwischen verrostet oder halb eingestürzt, Pflanzen nahmen von den ehemaligen Werkstätten Besitz, überwucherten die Ruinen und verwandelten das Ganze nach und nach in einen undurchdringlichen Dschungel.“

Houellebecqs Prognosen über Frankreichs Zukunft

Als Jed nach jahrzehntelangem Rückzug in die Welt zurückkehrt, stellt er sich als Künstler die Frage, welches Bild aus seiner „Serie einfacher Berufe“ noch Gültigkeit haben mag. Der Beruf der Fernwartungstechnikerin existiert in Frankreich nicht mehr, diese Stellen wurden von Kolleginnen in Brasilien und Indonesien übernommen. Sein Porträt „Aimée, Escort Girl“ jedoch ist nach wie vor aktuell.

In den letzten Jahren waren wirtschaftliche Krisen fast unablässig aufeinander gefolgt. „Diese Krisen waren immer heftiger und derart unvorhersehbar geworden, dass es geradezu burlesk war – zumindest vom Standpunkt eines spöttischen Gottes, der sich wahrscheinlich hemmungslos über die finanziellen Zuckungen lustig gemacht hätte, die quasi über Nacht ganze Erdteile von der Größe Indonesiens, Russlands oder Brasiliens mit Reichtum überhäuften, ehe diese ebenso plötzlich von Hungersnöten heimgesucht wurden, was jeweils Bevölkerungen von Hunderten Millionen Menschen betraf.“

Frankreich hat alle globalen Höhenflüge und Tiefschläge fast unbeschadet überstanden. Seine Krisenfestigkeit verdankt es nicht den französischen Autos, nicht dem Airbus, nicht den Waffenexporten, sondern seinem nicht totzukriegenden Image, das Land der Lebenskunst zu sein. Es vermarktet einfach das Savoir-vivre mit Wein, Käseherstellung, „Romantikhotels“ und Parfüm. Wo immer sich das Kapital gerade befindet, in China, Russland, Dubai, Indonesien oder Brasilien – die Touristen kommen aus aller Welt und suchen die französischen Dörfer auf. Und erstmals seit dem frühen 19. Jahrhundert blüht in Frankreich auch wieder Sextourismus auf – ein Thema, zu welchem Houellebecq seine Expertise zuvor unter Beweis gestellt hat (Plattform, 2001).

Houellebecq prognostiziert für Frankreich einen Anstieg des Sextourismus.

Die meisten Franzosen aber können sich in naher Zukunft einen Urlaub in ihrem Heimatland nicht mehr leisten – was sich nach der Darstellung der Michelin-Insiderin Olga Sheremoyova bereits ab etwa 2010 abzeichnete. Also: Hin! Bevor Frankreichs gute Art zu leben für uns krisengeplagte Industrieländer unbezahlbar geworden sein wird.

Houellebecq, der in Karte und Gebiet mehrfach als „der Autor der Elementarteilchen“ auftaucht, könnte vielleicht mit mindestens gleicher Berechtigung als „Autor von Karte und Gebiet“ in die Literaturgeschichte eingehen. Wenn dabei solche Bücher entstehen, dürfen wir im eigenen Interesse dem Autor weiterhin ein beschissenes Leben wünschen.

Aktuell:

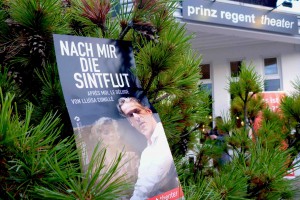

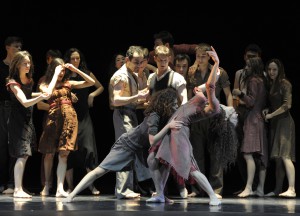

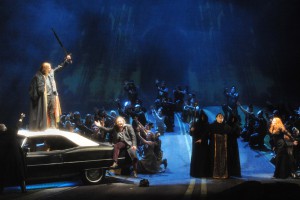

Der Autor und Theaterregisseur Falk Richter hat den 2010 in Frankreich und 2011 in der deutschen Übersetzung von Uli Wittmann erschienenen Roman Karte und Gebiet für die Bühne bearbeitet und führt in seiner sehr gelungenen Theaterfassung selbst Regie. Im Düsseldorfer Schauspielhaus (Kleines Haus) finden die nächsten Aufführungen am 30. September und am 6. Oktober 2012 statt.

Düsseldorfer Schauspielhaus:

Karte und Gebiet. Nach dem Roman von Michel Houellebecq. Aus dem Französischen von Uli Wittmann / Für die Bühne bearbeitet von Falk Richter. Repertoire, Deutschsprachige Erstaufführung, Dauer: 2 Stunden, 30 Minuten – 1 Pause.

Gustaf-Gründgens-Platz 1, 40211 Düsseldorf; Karten: Telefon 0211.36 99 11; Fax 0211.85 23 439, karten@duesseldorfer-schauspielhaus.de

Roman:

Michel Houellebecq: Karte und Gebiet. Aus dem Französischen von Uli Wittmann. DuMont Buchverlag, Köln. 416 Seiten.

Gebundene Ausgabe, 2011: ISBN-13: 9783832196394, 22,99 Euro,

Broschierte Ausgabe, 2012, DuMont Taschenbücher Nr.6186: ISBN-13: 9783832161866, 9,99 Euro.