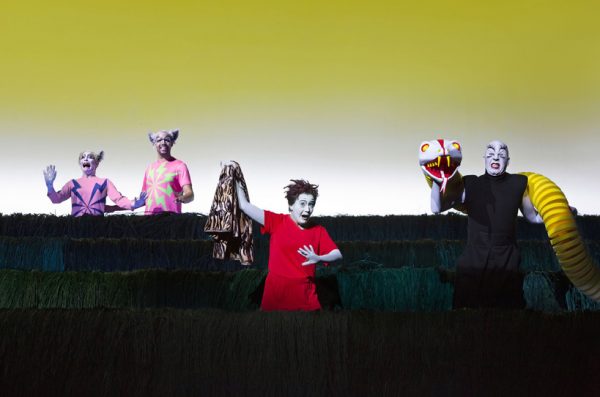

Szene mit (von links) Jens Harzer als Iwanow, Veronika Nickl, Gina Haller und Romy Vreden. (Bild: Schauspielhaus Bochum / Monika Rittershaus)

Quälend langsam hebt sich der eiserne Vorhang. Kann man die Geschwindigkeit steuern? Kein warnendes Glöckchen läutet, doch ein, zwei Male grummelt das Blech bedrohlich. Langsam, ganz langsam öffnet sich der Blick auf einen Mann, der auf einem Stuhl sitzt und von dem man nicht sicher sagen kann, ob er das Buch in seinen Händen liest oder nur den Boden anstarrt.

Iwanows Leben steht still, und der Stillstand verheißt ganz früh schon Untergang. Im Folgenden nimmt sich Regisseur Johan Simons viel Zeit, um uns diesem tragischen Menschen näher zu bringen – in Bochum, in seiner fulminanten Inszenierung von Tschechows Bühnen-Erstling.

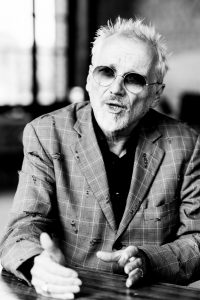

Der große Glücksgriff dieses Abends hat einen Namen: Jens Harzer verkörpert die Hauptfigur mit atemberaubender Intensität. Ein tragischer Mensch ist er, ganz ohne Frage; doch auch ein Schelm, ein Verführer und Komödiant. Ob Ernst oder Ironie seine Sätze formt, weiß er oft selbst wohl nicht genau. Verschlagen und höhnisch schaut er manchmal in die Welt, doch auch verletzliche Kinderblicke kann er. Und wenn er und die junge Sascha in Liebe entflammen, sich antanzen und übereinander herfallen, ist vom depressiven Mann auf dem Stuhl nichts mehr übrig. All das bei fast ununterbrochener Bühnenpräsenz. Beeindruckend.

Keine Deutungen

Das Stück über den grandiosen, narzißtischen, depressiven Halbintellektuellen und Pleitier, der Iwanow ist, könnte man in heutiger Begrifflichkeit mit kleinen Einschränkungen ein Psychogramm nennen. Wir erfahren etliches darüber, wie dieser Mann in seine allseitige Handlungsunfähigkeit abrutschte, wie er sich überschuldete und wie er auch jetzt noch unfähig ist, die Hilfe anzunehmen, die ihm angeboten wird.

Doch vermeidet die Inszenierung durchgängig Deutungen und Pointierungen, sondern beschreibt statt dessen sorgfältig und liebevoll die Umgebung Iwanows als ein Milieu, in dem (in den besseren Kreisen) Langeweile, üble Nachrede, Kungelei und Suff das Leben prägen. Vor einem Jahr noch hatte Iwanow hier kräftig mitgemischt, Ideen für sein Gut entwickelt und mit brennendem Interesse die ganze Nacht hindurch philosophische Bücher gelesen, wie er sich, ungläubig fast, erinnert. Und eigentlich gehört er ja immer noch dazu. Er und seine „Buddies“ wissen fast alles voneinander, drücken und herzen sich, sorgen fallweise für vorteilhafte Eheschließungen, planen gerne krumme Geschäfte, die um so krummer werden, je reichlicher der Wodka fließt.

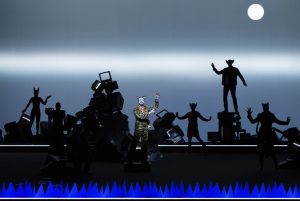

Jens Harzer als Iwanow. Im Hintergrund Thomas Dannemann. (Bild: Schauspielhaus Bochum / Monika Rittershaus)

Mit Jens Harzer (Iwanow), Martin Horn (Schabelskij), Bernd Rademacher (Lebedew) und Thomas Dannemann (Borkin) steht dem Regisseur eine Kerntruppe zur Verfügung, die das alles unnachahmlich launig und stimmig vorführt. Sie macht nachvollziehbar, daß Tschechow das Stück zunächst als Komödie plante, was aber leider nicht funktionierte.Man spielt auf nackter Bühne, ein großes, bewegliches Gestell aus Holzbalken, das später von Bühnentechnikern zerlegt wird, signalisiert häusliche Beklemmung, Verortung, Milieu.

Die Anordnung der Personen erfolgt so, wie man es bei Johan Simons schon oft gesehen hat, auf Sitzgelegenheiten, vorne an der Rampe. Hier spielen sie jedoch wirklich miteinander, die Schauspielerinnen und Schauspieler, und das Textverständnis ist ganz vorzüglich. Kein Videoeinsatz, keine überlauten Klangeffekte, keine Deklamationen in das Publikum hinein. Lediglich ahnen wir oft mehr als daß wir es tatsächlich hören: ein bedrohliches Grummeln, ein diffuses Störgeräusch, das ein Herzschlag sein könnte und das die Intensität der Inszenierung steigert (Musik: Benjamin van Dijk).

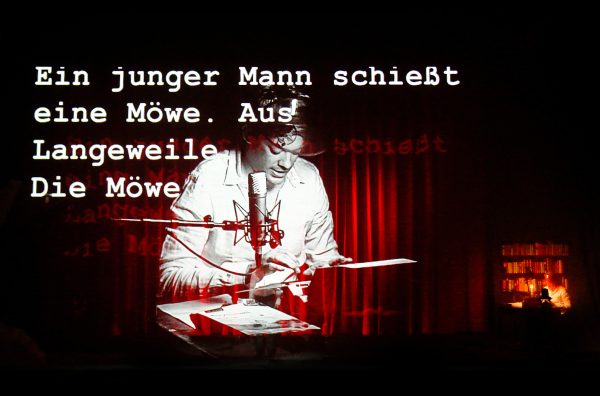

Szene mit (von links) Martin Horn, Marina Frenk und Thomas Dannemann. (Bild: Schauspielhaus Bochum / Monika Rittershaus)

Fast wie bei Peter Stein

Gesellschaftliche Bestandsaufnahmen finden – gleichsam im Vorübergehen – überwiegend im ersten Teil dieses fast vierstündigen Theaterabends (mit Pause) statt. Und die Produktion nimmt sich souverän die Zeit, die sie eben braucht, bis alles gesagt, gespielt und vorgeführt ist, was in der Neuübersetzung von Angela Schanelec steht, in gepflegter, unauffälliger und zweckmäßiger Umgangssprache. Der Regiestil läßt an manche Produktionen Peter Steins denken, der in seinen sorgfältigen, nichts von den Vorlagen auslassenden Inszenierungen ebenfalls keine Eile hatte.

Zeitlos aktuell

„Iwanow“ spielt in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts; die Befreiung der Bauern aus der Leibeigenschaft hatte das rückständige Land nicht wirklich weitergebracht, in den Eliten herrschte Orientierungslosigkeit. Angesichts der Bochumer Produktion mag man sich fragen, ob Tschechow mit dem Gesellschaftsbild seines Stücks vor allem dieses desolate vorrevolutionäre Rußland meinte oder eher die immer gültigen Verhältnisse. Es wird wohl beides sein; als Theaterbesucher ist man heutzutage irritiert, wenn man einmal nicht mit der Nase auf die täglichen Schrecklichkeiten der Welt gestoßen wird. Dank dem Regisseur an dieser Stelle deshalb auch dafür, einem zeitlos aktuellen Stoff Raum gegeben zu haben.

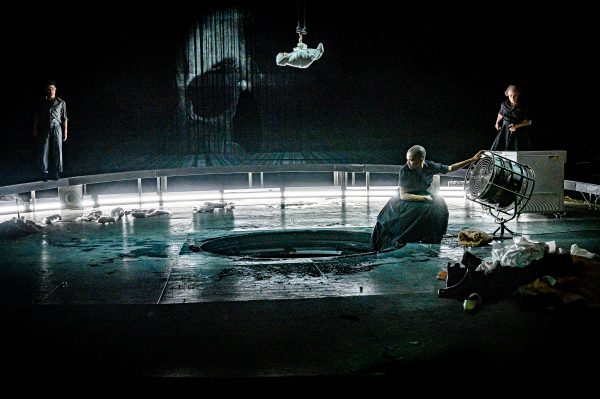

Szene mit (von links) Gina Haller (im Hintergrund), Martin Horn, Jens Harzer und Bernd Rademacher (Bild: Schauspielhaus Bochum / Monika Rittershaus)

Alles unmöglich

Nach der Pause – seine erste Frau Anna Petrowna (Jele Brückner) stirbt an Tuberkulose, Iwanow schickt sich an, die blutjunge Sascha (Gina Haller) zu heiraten – eskalieren die Dinge ein wenig, da wird es auch manchmal etwas lauter. Doch bleibt die Inszenierung ihrem deskriptiven Ansatz treu; der Unterschied zu vorher ist, daß Iwanow kräftiger und immer öfter beteuern muß, daß ihm eigentlich alles, hier vor allem jedoch die Heirat mit Sascha, unmöglich sei. Auch sein Onkel, der mit der Heirat der sehr viel jüngeren Marfa Jegorowna Babakina (zierlich, aber kämpferisch: Marina Frenk) finanziellen Engpässen begegnen zu können hoffte, schwächelt, und der junge Arzt Lwow (Marius Huth) fordert ein weiteres Mal Moral ein. Es ist alles etwas viel für den psychisch kranken Titelhelden, weshalb zum Schluß ein Schuß ertönt.

Theater ohne finale Wahrheiten

Eine Suche nach Ursachen für das, was den Narzißten Iwanow so tödlich lähmte, was man in seiner Zeit noch mit dem Begriff Melancholie faßte und heutzutage am ehesten wohl als Depression beschreibt, unterbleibt. Dabei könnte man vermuten, daß der Autor Anton Tschechow seiner Figur gar nicht so unähnlich war, im Programmheft abgedruckte Briefwechsel lassen einen solchen Schluß zu. Er hätte sich also dramenwirksam fragen können, wie er es selbst aus diesem Teufelskreis aus Scheitern und Antriebslosigkeit herausgeschafft hat – aber dieser Gedanke ist natürlich sehr spekulativ. Johan Simons entläßt sein begeistertes Publikum mit der Frage in die Nacht, ob ein Schicksal wie das Iwanows eher persönlich oder gesellschaftlich ist. Ein Theater ohne finale Wahrheiten.

Allseitig begrenzte Spielstätte; Szene mit (von links) Martin Horn, Thomas Dannemann und Bernd Rademacher (Bild: Schauspielhaus Bochum / Monika Rittershaus)

Gutes Ensemble

Haben wir sie jetzt alle genannt, die elf Akteure, die so wunderbar zusammenspielen und auch (hinten) auf der Bühne verharren, wenn sie gerade einmal nicht an der Reihe sind? Ausnahmslos verdienen sie es. Veronika Nickl gibt sehr überzeugend die geizige Tante, die ihre Gäste mit Stachelbeerkompott traktiert, aber auch sehr schön Klavier spielen kann; Gina Haller verleiht der kindlichen Sascha artistisch Schnelligkeit und Beweglichkeit, Konstantin Bühler, rote Haare und rotes Gesicht, nervt gekonnt als glückloser Zocker. Und Romy Vreden singt (als Gawrila) den Blues, zwei Male nur und leise, aber zur richtigen Zeit. Jele Brückner schließlich, solide Stütze des Ensembles, brilliert in den gezählten Momenten, die ihr die Rolle der sterbenskranken Anna Petrowna läßt.

„Iwanow“ in Bochum: Ein beglückender, trotz seiner Länge niemals langweiliger Theaterabend, wie man ihn lange nicht mehr erlebt hat. Ein begeistertes Publikum bedankte sich mit stehendem Applaus im ausverkauften Haus.