Wenn das Schilf am Ufer höher steht, wird der See seinen endgültigen Pegelstand erreichen. Noch fehlen 20 Zentimeter.

Jeden Moment wird es nieseln. Der Himmel hängt wolkenlos grau-blau über Dortmund-Hörde, der Wind pfeift über die kahlen Hänge hinweg, auf denen an Werktagen Dutzende Bagger Erde verschieben – demnächst werden sie von Betonmischern und Kränen abgelöst. Später wird man versuchen, alle Fotos, die an diesem Tag entstanden sind, nachzuschärfen – doch die Diesigkeit lässt sich auch mit dem Computer nicht vertreiben. An solchen Samstagen bleibt man gerne zu Hause, eigentlich. Nicht aber, wenn außergewöhnliche Dinge in der Stadt vor sich gehen. Wenn zum Beispiel Dortmund plötzlich am See liegt – ein Fakt, auf den man noch vor wenigen Jahren keine größere Beträge hätte verwetten wollen. Auch deshalb kommen sie wohl alle an diesem Samstag, den Regenschirm in der einen Hand, die Kamera in der anderen, um ihn mit eigenen Augen zu sehen und fotografisch festzuhalten. Gibt es ihn tatsächlich, den See?

Es gibt ihn, und um von ihm zu erzählen, muss man ein wenig ausholen. In der ägyptischen Mythologie gab es den wundersamen Vogel Benu. Man erzählte sich, er erscheine nur alle paar hundert Jahre, verbrenne in der Glut der Morgenröte – und erstehe aus seiner Asche verjüngt wieder auf. Auch die alten Griechen kannten den Mythos. Bei ihnen hieß der Vogel Phönix. Die alten Dortmunder kennen sogar zwei Phoenixe: Phoenix Ost und Phoenix West. Beide Namen standen für Industriestandorte im Ortsteil Hörde, 170 Jahre lang. In den Hochöfen im Westen wurde Roheisen hergestellt und im östlich gelegenen Stahlwerk weiterverarbeitet, bis 2001 die Fackel für immer ausging.

Wer heute in Dortmund-Hörde aufwächst, der wird mit dem Begriff „Phoenix“ vor allem eines verbinden: ein Naherholungsgebiet mit See, der zu Beginn des neues Jahrtausends eben dort entstand, wo die Väter und Großväter Stahl kochten. Von der Schwerindustrie zur Leichtigkeit des Seins, vom Feuer zum Wasser – das ist kein Strukturwandel mehr. Das ist radikaler. Die Wiederauferstehung des Feuervogels geschieht in Dortmund auf quasi buddhistische Weise: Der Phoenix ist diesmal im chinesischen Shagang auferstanden, wo das Dortmunder Stahlwerk längst wieder in Betrieb ist. Seine Reinkarnation in Dortmund jedoch ist ein 24 Hektar großer See. Er ist Wiedergutmachung und ein Versprechen. Ein Ort, der den Dortmundern zwar nicht die verschwundenen Arbeitsplätze zurückgibt, aber die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Wenn in Hörde ein See entstehen kann, dann ist alles möglich.

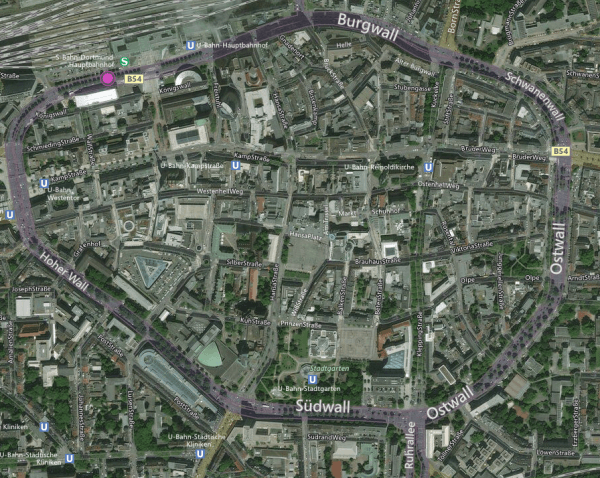

Trotz des ungemütlichen Wetters also ist der Parkplatz vor der Hörder Burg, 5 Kilometer von der Dortmunder Innenstadt gelegen, voll mit Autos und Fahrrädern. Doch die Besucher interessieren sich nicht für die Wasserburg aus dem 12. Jahrhundert, in der später der Direktor der Hermannshütte und heute der „Verein zur Förderung der Heimatpflege“ logiert. Direkt hinter der Burg beginnt der Phoenix See.

Es ist kein Badesee, nein, aber schon jetzt ist klar, dass sich von dem Verbot niemand ernsthaft wird abschrecken lassen. Den Anfang machen die Hunde, dann kommen die Kinder, die in Unterwäsche im knietiefen Hafenbecken plantschen. Vorsichtig wagen sich nun auch die Eltern, krempeln die Hosen hoch und waten einmal von links nach rechts oder lassen zumindest die Füße ins Wasser hängen. Neuankömmlinge zücken erst die Fotoapparate und strecken dann die Finger in alle Himmelsrichtungen: Dort entsteht ein Wohnsiedlung, dort Gewerbe, nein, da! Und da hinten im Süden, am anderen Ende des Sees, das ist ein neuer Hügel, aufgeschüttet aus dem Erdaushub für den See. Die Landschaftsarchitektur trägt vor allem die Handschrift des Berlin-Dortmunder Ingenieurbüros „Landschaft planen und bauen“. Die Planer ersannen großzügige Holzdecks und Stege, Aussichtspunkte und eine Kulturinsel am Hafen, auf der zum Beispiel Konzerte stattfinden können.

Doch, tatsächlich: Auf der Emscher schwimmen wieder Enten.

Erfunden hat den Phoenix See ein Beamter im Dortmunder Stadtplanungsamt, der seinem damaligen Chef Ulli Sierau davon erzählte. Der fand Gefallen an der Idee, Hörde wieder ans Wasser zu legen – vor der Industrialisierung war das Phoenix-Gelände eine Auenlandschaft, sogar einen kleineren See gab es damals. Straßennamen wie „An der Seekante“ erzählen noch davon. Und dann ist da schließlich noch die Emscher, die derzeit sowieso in einem gigantischen Kraftakt aus ihrem Betonbett befreit wird. In Hörde hatte die Schwerindustrie den Fluss sogar unter die Erde gedrängt. Heute ist die ehemals kanalisierte Köttelbecke von der Quelle zumindest bis zum Phoenix See ein renaturiertes, sauberes Flüsschen. Gesäumt von Auenlandschaften und beschwommen von Enten, verbindet sie den See, der ihr bei Hochwasser auch als Rückhaltebecken dient, mit dem Phoenix West-Gelände, wo noch immer der Hochofen steht – mitten zwischen Unternehmen der Mikro- und Nanotechnologie und anderer als zukunftsträchtig geltender Wirtschaftszweige.

Von einer neu aufgeschütteten Halde aus hat man besten Ausblick auf den See.

Ullrich Sierau ist heute Oberbürgermeister und nennt den Umbau „europaweit einmalig“ und ein „Jahrhundertwerk“. In Rekordzeit habe man „Historisches geschaffen“. Der Jubel kommt noch ein wenig früh. Zwar ist der See bis auf 20 cm komplett mit Grundwasser gefüllt, das Grün gepflanzt und der Schilf gesetzt. Doch das, was dem Areal sein prägendes Gesicht geben wird, fehlt noch: die Bebauung. Sowohl Gewerbe- als auch Wohnsiedlungen sind geplant. 960 neue Wohneinheiten sollen bis 2015 entstehen, luxuriöse Eigenheime ebenso wie generationenübergreifendes Wohnen zur Miete.

In den nächsten zehn Jahren wird der Stadtteil dadurch um etwa 2000 Menschen größer; rund 5000 sollen in den neu entstehenden Büros sowie in Gastronomie und Einzelhandel arbeiten. Das Interesse an den See-Grundstücken ist so groß, dass die Phoenixsee Entwicklungsgesellschaft damit rechnet, das 220-Millionen-Euro-Projekt mit den Verkaufserlösen sowie öffentlichen Fördermitteln finanzieren zu können – und das, obwohl sich das gesamte Projekt um knapp ein Drittel verteuert hat.

Am Ende wird man rund um den Phoenixsee nicht nur – auf voneinander getrennten Wegen – spazieren, radeln und skaten können, sondern auch arbeiten, wohnen, einkaufen und in einem Restaurant-Boot speisen. Oder schippern. Noch bevor auch nur ein einziger Liter Wasser zu sehen war, hatte sich 2007 bereits der „Yachtclub Phoenixsee“ gegründet. Dabei ist der Phoenix See gerade einmal drei Meter tief, 310 Meter breit und 1230 Meter lang. Mit seinen 24 Hektar ist er zwar etwas größer als die 18 Hektar große Hamburger Binnenalster – doch Seglers Traum sieht anders aus, das gibt auch Vereinspräsident Svend Krumnacker zu. Die meisten der 450 Mitglieder, sagt er, sind Dortmunder, die das Projekt „Dortmund ans Wasser“ unterstützen wollen. „Der Trend geht zum Zweitsee. Auf dem Phoenix See dürfen eh nur offene Boote für drei oder vier Leute fahren.“ Wer es sich leisten kann, parkt sein Zweitboot auf einem der 120 geplanten Stellplätze am Phoenix See – Dabeisein ist alles. Im nächsten Frühjahr, wenn der Schilf am Ufer ausgewachsen und der See ganz voll ist, soll es losgehen.

Die Bevölkerungsstruktur im Stadtteil werde sich nun nach und nach verändern, glaubt der Yachtclub-Chef, der selbst im Schatten des ehemaligen Hochofens zur Schule ging. Das werde aber eine Generation dauern: „So schnell sterben die Hoesch-Arbeiter ja nicht aus.“ Gut möglich, dass die reichen Neu-Hörder den Alt-Bewohnern des Stadtteils später ein Dorn im Auge sind. „Aber wenn mir jeder leid tun würde, der kein Geld für ein Boot hat …“, sagt Krumnacker und lässt den Satz unvollendet. Er hält den See für einen Gewinn für die ganze Stadt, von der letztlich auch die profitieren, die kein Geld haben – selbst wenn sie möglicherweise irgendwann die steigenden Mieten im Stadtteil nicht mehr bezahlen können: „So ist das eben.“

Dass es so kommen könnte, befürchten bereits einige Kritiker. „Gentrifizierung“ heißt das Phänomen: Künstler und Kreative, die günstigen Wohnraum suchen, wirken als Katalysatoren für erneuerungsbedürftige Gründerzeit-Viertel, die nach und nach auch das bürgerliche Milieu anziehen und schließlich als trendig-teure Szene-Viertel mit einer komplett ausgetauschten Bevölkerung enden. Schöne alte Bausubstanz bietet die Hörder Innenstadt ausreichend, und der See zieht Familien, Singles und Senioren aus einem recht homogenen Milieu Bessergestellter an. „Ob Hörde ein angesagtes Kreativ-Viertel mit Mode, Kunst und Nachtleben wird, weiß ich nicht“, sagt Stadt- und Regionalplaner Dr. Achim Prossek, „aber die Sozialstruktur wird sich aber ändern.“

Womöglich wird Phoenix Ost nie wieder so schön sein wie jetzt, in der Zeit der Bagger und des wachsenden Schilfes: Ein See, einfach so zum Drumherumlaufen, ohne Hafentrubel und Bebauung.

Erschienen in: K.WEST, Kunst und Kultur für NRW, Ausgabe Juni 2011