Von Bernd Berke

Dortmund. Einen „Knigge“ für Theater und Oper – gibt es das überhaupt noch? Oder darf man sich heutzutage in allen Bühnenhäusern ganz leger betragen? Nicht schrankenlos, sagt der Benimm-Experte Uwe Fenner (65), mit dem die WR gesprochen hat. Wir protokollieren seine Ratschläge:

Wie sieht die „Kleiderordnung“ für die Oper aus?

Fenner unterscheidet nach Ort und Anlass. In der Münchner Staatsoper beispielsweise, „wo 90 Prozent der Männer Smoking tragen“, solle man sich möglichst anpassen. „Ein dunkler Anzug mit Krawatte ist das Mindeste.“ In anderen Opernhäusern, etwa in Berlin, seien die Sitten nicht ganz so streng. Doch auch hier sei ein Anzug ratsam. Faustregel: „Der wahre Gentleman bewegt sich immer etwas oberhalb des Durchschnitts – aber auch nicht zu sehr.“ Gleiches gelte für die Dame von Welt.

Und was darf man im Sprechtheater anziehen?

Hier sind die Stil-Maßstäbe sehr viel lockerer. Das Publikum ist meist jünger als in der Oper, Jeans können statthaft sein. Aber: „Der Banker in mittleren Jahren, der abends ins Theater geht, sollte dort den Anzug beibehalten – gelegentlich auch einmal ohne Krawatte.“

Was ist von tiefen Dekolletés zu halten?

Besonders in der großen Oper sind derlei Einblicke laut Fenner „durchaus in Ordnung“. Die Grenze liege dort, wo es schamlos und obszön werde. Angela Merkels seinerzeit viel beredeter tiefer Ausschnitt in der Oper von Oslo sei durchaus schicklich gewesen.

Wie verhält es sich mit der Parfümierung?

Die Dame, so Fenner, dürfe getrost mehr auflegen, der Herr solle dezent vorgehen.

Wie pünktlich sollte man zur Vorstellung erscheinen?

Nicht zu früh im Zuschauerraum sein, sonst muss man nachher ständig für die Anderen aufstehen – und das könnte denen womöglich peinlich sein. Fenner: „Das ist überhaupt eine Grundregel: Man sollte anderen Menschen Peinlichkeiten ersparen.“ Erst recht aber soll man nicht zu spät kommen. Falls man einen Platz in der Mitte hat, müssen dann viele Leute aufstehen. Allgemein gilt: Wer durch eine weitgehend besetzte Zuschauerreihe geht, soll seinen Mitmenschen dabei das Gesicht zuwenden. Anders herum betrachtet: „Den Po zur Bühne.“

Und wenn die Vorstellung schon begonnen hat?

Wer erst eintrifft, wenn die Aufführung läuft, sollte möglichst bis zur ersten Pause im Foyer warten oder (wenn die Logenschließer es zulassen) allenfalls den Zuschauerraum leise betreten und an der Seite stehen bleiben – sich aber nicht durch die Reihe quälen.

Wie sieht’s mit Speisen und Getränken aus?

Grundsätzlich nicht im Zuschauerraum. Zum Essen und Trinken sind die Pausen vorgesehen. Auch Kaugummi sei tabu. Erlaubt und manchmal sogar wünschenswert: Hustenbonbons.

Was ist vom Tuscheln in der Vorstellung zu halten?

Gar nichts. Fenner: „Meine Meinungen und Mitteilungen sollte ich bis zur Pause für mich behalten.“ Und wenn man Bekannte hinten in Reihe 18 grüßen will? Nur vor der Vorstellung: Nicht rufen, sondern winken – und mit Handzeichen zur Pause verabreden.

Sind Beifall oder Buhrufe auf offener Szene erlaubt?

Im klassischen Konzert gar nicht. Da sollte man warten, bis das Stück vorüber ist. Also: Nicht zwischen zwei Sätzen einer Sinfonie jubeln! Anders in der Oper: Dort ist es üblich, nach einer bravourösen Arie Beifall zu spenden. Etwaigen Unmut sollte man immer erst nach Schluss der Aufführung äußern. Wenn der Vorhang gefallen ist, darf auch gebuht werden. Fenners extremste Erfahrung: „Einmal hat im Theater eine ältere Dame neben mir gesessen, die hatte eine Trillerpfeife dabei – und hat sie benutzt.“

Wann darf man das Theater verlassen?

Nicht bevor der letzte Beifall verklungen ist, meint Uwe Fenner. Es sei eine Unart, sich vorzeitig durch die Reihen hinauszuzwängen, um rasch die Garderobe oder den Parkplatz zu erreichen.

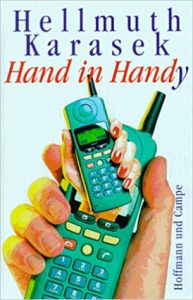

Wie geht man im Theater mit Handys um?

Überhaupt nicht! Unbedingt ausschalten! „Kluge Intendanten blenden vor der Aufführung ein Dia oder eine Durchsage ein, damit niemand das Abschalten vergisst.“

________________________________________________

ZUR PERSON

Stil-Fachmann in Dortmund aufgewachsen

- Der Benimm-Experte Uwe Fenner wurde 1943 in Waren/Müritz (Mecklenburg) geboren.

- Er ist Mitinhaber einer Firma für Karriereberatung in Potsdam, die sich u. a. auch mit Stil- und Benimmfragen befasst.

- Fenner ist in Dortmund aufgewachsen und hat hier sein Abitur gemacht. In München, Bochum und Münster studierte er Jura. Zeitweise war er später als Personalberater in Dortmund tätig.

- Internet: www.institut-fuer-stil-und-etikette.de