Wird 25 Jahre alt: Das Essener Aalto-Theater. Foto: Werner Häußner

„Wacht auf“! Der Chor aus Richard Wagners „Meistersinger von Nürnberg“ hätte durchaus an den Schluss der Rede von Norbert Lammert gepasst. Nicht, weil dieser Appell an die Zuhörer bei der Gala zum 25-jährigen Bestehen des Essener Aalto-Theaters nötig gewesen wäre: Der Bundestagspräsident hielt sein Publikum gekonnt bei der Stange. Sondern weil sein leidenschaftliches, argumentativ brillantes Plädoyer für die Oper endlich einmal zum Aufwachen führen sollte.

Zum Aufwachen bei seinen Kolleginnen und Kollegen in der Kulturpolitik, die dem Musiktheater seit Jahren eine Krise nach der anderen einbrocken. Davon war bei der festlichen Gala im Aalto-Theater nichts zu hören. Verständlich: Man feiert zu Recht das Bestehende, freut sich am Gegebenen. Es muss nicht Krisen-Geraune über jedem Anlass zur Freude liegen.

Einer der schönsten Theaterbauten Europas: Das Aalto-Theater. Foto: Häußner

Und ein Grund zum Feiern ist das Jubiläum in der Tat: Essen besitzt mit dem Bau des finnischen Architekten einen der schönsten Theaterbauten Europas, wenn nicht sogar weltweit. Das betonte Oberbürgermeister Reinhard Paß zu Recht. Wohl kaum ein Essener Bürger wird vergessen, neben der Zeche Zollverein „das Aalto“ als kulturellen Leuchtpunkt der Stadt zu nennen. Die Festschrift zum Jubiläum, nach der Veranstaltung kostenlos verteilt, lässt zwischen blau-silbernen Buchdeckeln 25 Jahre Erfolgsgeschichte Revue passieren: Von der Eröffnungspremiere – natürlich „Die Meistersinger von Nürnberg“ – über die damals provokante erste von 18 Regiearbeiten Dietrich Hilsdorfs („Don Carlos“) bis hin zum Abschied von Stefan Soltesz mit Joachim Schlömers verstiegenem „Parsifal“.

Das Aalto hatte in diesen 25 Jahren drei Intendanten, drei Generalmusikdirektoren, drei Chordirektoren, drei Ballettchefs und drei Geschäftsführer: ein Zeichen von Solidität und kontinuierlicher Arbeit. Das Niveau in diesen Jahren ist unbestritten; die Auszeichnung „Opernhaus des Jahres“ 2008 ist nur ein Zeichen dafür, wie sehr das Aalto-Theater als eine der führenden deutschen Bühnen geschätzt wird.

Auch Nordrhein-Westfalen ist Theater-Krisenland

Aber: Man muss nicht nach Sachsen-Anhalt blicken, wo gerade eine von allen guten Geistern verlassene Landesregierung die Theaterlandschaft irreparabel zu schädigen plant und die Zukunftsinvestitionen Bildung und Kultur zusammenstreichen will. Auch Nordrhein-Westfalen ist ein Theater-Krisenland; da mögen sich die Kulturhauptstadt-Nachklänge noch so sirenenhaft entfalten: Die Kölner Opernkrise ist nach dem peinlichen Spiel um die Intendanz Uwe-Eric Laufenbergs mühevoll auf einem Niveau abgewendet, auf dem künstlerische Wagnisse kaum mehr finanzierbar sind. Die Oper Bonn muss unter ihrem neuen Intendanten Bernhard Helmich mit drei Millionen Euro weniger auskommen.

An der Deutschen Oper am Rhein herrscht Ruhe, so lange, bis die nächste Krisenrunde in Duisburg ansteht. In Gelsenkirchen wird in dem wunderbaren Bau von Werner Ruhnau dank des ungebrochenen Willens zur Kultur noch produktives Musiktheater gespielt – allerdings im Vergleich zu früher mit einem Rumpfprogramm, das zu unterschreiten seriös nicht mehr möglich ist. Hagen kämpft verzweifelt ums Überleben – und das schon seit Jahren.

Und in Wuppertal ist die – von politischer Seite sogar als mutig bezeichnete – Schließung des Schauspielhauses bittere Realität: Die Schauspieltruppe ist auf einen Zehn-Personen-Rest geschrumpft und auch die Oper wird unter ihrem neuen Intendanten Toshiyuki Kamioka, dem bisherigen Chefdirigent der Wuppertaler Sinfoniker, auf ein Niveau gekürzt, auf dem vielleicht noch ein Betrieb, aber kaum mehr künstlerische Herausforderungen bewältigt werden können.

Wuppertal steht exemplarisch für ein weithin beobachtbares Phänomen, das innere Aushöhlen kultureller Einrichtungen. Das liegt ja auch in Essen nicht fern: Auch das Aalto-Theater litt unter Kürzungsrunden. Ein Haus dieser Größe müsste sich eigentlich mehr als fünf Opernpremieren pro Spielzeit leisten können, von der fast verschwundenen Operette ganz zu schweigen. Aber das wagt kaum jemand mehr zu sagen – es könnte ja als undankbar gelten: Seien wir froh, dass wir noch so gut dastehen. Und wer weiß, wann die Theater und Philharmonie Essen (TuP) angesichts des Wetterleuchtens für den Essener Haushalt 2014 erneut mit dem falschen, aber dennoch wirksamen Totschlagargument konfrontiert wird, dass in Krisenzeiten „alle“ sparen müssten.

Harte Argumente für die Oper

Aufwachen also! Aber wie? Für die von Nothaushalten gebeutelten Städte, denen vor allem der Bund viele Kosten aufgebürdet, aber keine Entlastungen gewährt hat, ist diese Frage kaum zu lösen. Norbert Lammert ist als Bundestagspräsident weit weg von der kommunalen Kleinarbeit, aber nahe dran an denen, die große Linien vorgeben. Die Situation drängt nach der Frage: Wann kommt der Rettungsschirm für die Kultur? Die Kommunen alleine sind längst überfordert.

Gala zum 25jährigen Bestehen des Aalto-Theaters Essen: Norbert Lammert tritt für die Oper ein. Foto: Matthias Jung

Norbert Lammert hat sein Eintreten für die Oper mit harten Argumenten untermauert: Die Kunst- und Kulturlandschaft gehört zu den Pfunden, mit denen das Ruhrgebiet wuchern kann. „Die Ausgaben für Kunst und Kultur fließen mit bemerkenswerter Präzision in die heimische Wirtschaft zurück“, fasste er das Ergebnis vieler Studien der letzten Jahrzehnte zusammen. Es sind also nicht allein schöngeistige Argumente, die für die Oper sprechen. Die werden zwar höchstens von Kämpfern gegen die „elitäre“ Kultur angezweifelt – wie jüngst in Bonn u.a. von den „Piraten“ –, aber angesichts von Haushaltszwängen und Verteilungskämpfen dennoch gerne in die zweite Reihe abgeschoben.

Lammert wusste auch solchen Einwänden überzeugend zu kontern: Wer die angeblich elitäre Hochkultur nicht ausreichend öffentlich fördert, „verschärft den sozialen Ausschluss hochinteressierter, in der Regel aber nicht hochverdienender Kunstfreunde“. Und weiter: „Wer Kulturausgaben kürzt, gefährdet nicht Salzburg, sondern Hagen und Gelsenkirchen.“ Dafür war ihm der Beifall des Auditoriums sicher.

Kein Haushalt wird durch Kultur-Kürzungen solider

Auch was Lammert zu den finanziellen Belastungen durch Kulturausgaben erwähnte, ist längst bekannt, wird aber in den Debatten regelmäßig verdrängt: Zehn Milliarden jährlich geben Bund, Länder und Gemeinden jährlich für Kunst und Kulturförderung aus. Eine Menge Geld, aber gänzlich ungeeignet, um Haushalte zu konsolidieren. Der Anteil an den Gesamtausgaben liegt nämlich bei lediglich 1,7 Prozent – zu gering, um selbst bei drastischem Kürzen messbare Ergebnisse für öffentliche Haushalte zu erbringen. Für die Kultur dagegen ist die Bedeutung dieser Ausgaben immens – und man muss dazu ergänzen: lebensnotwendig. Lammert räumte auch mit der Sage auf, die staatliche Finanzierung könnte durch privates Sponsoring ersetzt werden: Gerade einmal ein Prozent der Theaterfinanzierung kommt aus privaten Mitteln – und die fließen meist in prestigeträchtige Projekte.

Für die Theater und Orchester in Deutschland mit ihrer beeindruckenden Bilanz – 35 Millionen Besucher jährlich, 105.000 Theateraufführungen, 84 Musiktheater mit mehr als 9.300 künstlerische Beschäftigten und 6.000 Opernaufführungen jährlich – werden gerade einmal 0,2 Prozent der öffentlichen Ausgaben aufgewendet. „Das müssen wir uns leisten, wenigstens dann, wenn wir eine Kulturnation bleiben wollen.“ Es wäre zu wünschen, dass – um bei Wagners „Meistersingern“ zu bleiben – Lammerts „Stimm‘ durchdringet Berg und Tal“, auf dass in der Welt der Kultur „die rotbrünstige Morgenröt‘ her durch die trüben Wolken geht“. Schade, würden diese Worte bei den Tausenden wohlmeinender, aber folgenloser Sonntagsreden zur Kultur abgeheftet.

Großbürgerlich erhaben: Jubel mit Wagner

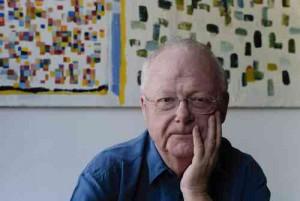

Hein Mulders, neuer Intendant. Foto: Matthias Jung

Dass der Rückblick auch mit Aufbruch verbunden ist, machte die Begrüßung durch den neuen Intendanten Hein Mulders deutlich: Spannendes Musiktheater und mitreißende Ballettabende versprach er für die Zukunft. Im künstlerischen Programm der Gala war davon noch nichts zu spüren. Früher hätte man für einen solchen Anlass unter Umständen eine neue Komposition in Auftrag gegeben; heute greift man auf Wagner zurück: Erhaben muss es sein, wenn großbürgerliche Weihe- und Jubelveranstaltungen zu untermalen sind. Dass der „Einzug der Gäste“ aus dem „Tannhäuser“ eine ziemlich verkniffene Gesellschaft schildert, wen kümmert’s? Es schmettert und marschiert so schön! Tomáš Netopil, der „Neue“ am Pult der Essener Philharmoniker, hat den Überblick und das Händchen fürs Rhythmische, kam mit Schwung und Präzision auf den Punkt, auch dank der kernigen Stimmen in Alexander Eberles Chor.

Der neue GMD Tomás Netopil mit den Essener Philharmonikern. Foto: Matthias Jung

In „Wachet auf“ aus den „Meistersingern“ überzeugte der Aufbau der Dynamik. Doch an die „Walküre“ wird sich Netopil noch gewöhnen müssen: Fließend-transparenter Orchesterklang, aber ohne dramatische Gestaltung. Jeffrey Dowd, bewährtes „Urgestein“ im Aalto-Ensemble, sang einen lyrischen Siegmund; Anja Kampe holte sich als fein artikulierende Sieglinde herzlichen Beifall. Zum bunten Abschluss gab das Orchester Ben van Cauwenberghs „Bolèro“-Choreographie das strikte Gerüst. Auch das ein Zeichen: Im Ballett regiert die Kulinarik des Anstoßfreien, die smarte Verführung durch das Gängige. In diesem Sinne bewegten sich auch die Tänzer im fantastischen Bühnenbild Dmitrij Simkins. So wird es wohl bleiben, so lange Cauwenbergh alle die bedient, die nach der Aufführung vor allem „schön“ zu stöhnen belieben.

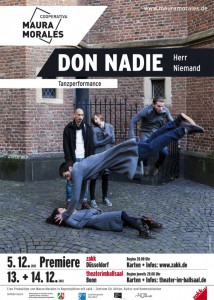

Die Festschrift. Foto: TuP

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums hat das Aalto-Theater eine Festschrift und einen Dokumentarfilm veröffentlicht. Buch und DVD sind ab sofort im TicketCenter der TUP sowie an den Kassen des Aalto-Theaters und der Philharmonie Essen erhältlich. Der Preis beträgt jeweils fünf Euro.

Die 224-seitige Festschrift lädt ein zu einer Reise in die Vergangenheit des Opernhauses. Sie bietet eine umfangreiche Rückschau auf alle im Aalto-Theater gezeigten Inszenierungen, dazu enthält das Buch unter anderem viele Szenenfotos, Kurzporträts der Intendanten und Geschäftsführer, die am Haus gewirkt haben. Die 35-minütige Dokumentation des amerikanischen Filmemachers Sam Shirakawa auf der DVD widmet sich – unter anderem anhand von Archivmaterial und Interviews – der Geschichte und der Architektur des Hauses, aber auch dem Alltag im Theater.