Liverpool zwischen Beatles und „Kloppo“

Hier mal ein paar Zeilen, die so gar nichts mit dem Ruhrgebiet zu schaffen haben – und „irgendwie“ dann doch. Bin jetzt auf einer England-Reise endlich mal einen Tag lang in Liverpool gewesen.

Erwähnt man dort, dass man aus Dortmund kommt, hellen sich manche Mienen auf. Denn alle, die auch nur ansatzweise „Ahnung“ von Fußball haben, wissen natürlich, dass Jürgen Klopp – vor seiner Zeit beim FC Liverpool – Borussia Dortmund meisterlich trainiert hat. Es ist, als schlinge dieser Sachverhalt ein imaginäres Band um beide Städte, auch wenn Dortmunds eigentliche englische Partnerstadt Leeds ist. Aber die sind abgestiegen (unqualifizierter Zwischenruf: „Wie Schalke!“).

Mitten in Liverpool mit seinen (auch baulich) imposanten Museen steht man plötzlich vor einem Pub namens „Jürgen’s Bierhaus“. „Kloppo“ scheint an der Merseyside allgegenwärtig zu sein. Und kaum minder beliebt als einst in Dortmund. Man hat schon etwas über das Phänomen gelesen, hier aber erfährt man es direkt. Apropos: Zweierlei Einschätzungen sind uns im Vorfeld begegnet. Die eine kam von einer gebürtigen Liverpoolerin (deren Bruder ausgerechnet in Dortmund lebt), die ihre „Liverpudlians“ in höchsten lokalpatriotischen Tönen als warm und herzlich pries. Eine andere, südenglische Betrachtungsweise klang hingegen wie eine gelinde Warnung: Bewohner Liverpools, hieß es von jener Seite, seien oft ziemlich direkt und rau („rough“) im Umgangston. Damit sollten Revierbewohner freilich nur begrenzt Probleme haben. Ein offenes Wort wird hier wie dort gepflegt.

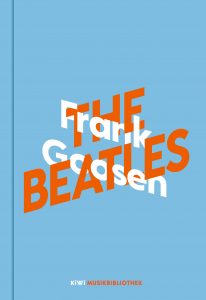

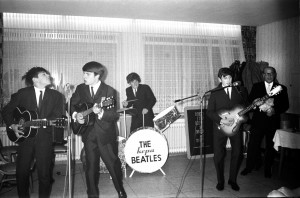

Mit Liverpool war doch noch etwas? Aber ja! Besucht man Liverpool erstmals, so ist selbstverständlich mindestens eine der diversen Führungen auf den Spuren der Beatles zu absolvieren. Unser Guide war eine Frau, stammte aus Irland, bekannte sich fußballerisch zum Lokalrivalen FC Everton, ließ aber Jürgen Klopp notgedrungen gelten. Viel wichtiger: Sie kannte so manche Anekdote zum Leben und Wirken der unvergleichlichen Band – vor allem über ihren erklärten Lieblings-Beatle John Lennon (einverstanden!) und seinen sehr „komplexen Charakter“, die Fährnisse rund um Yoko Ono inbegriffen. Mindestens fünf Mal hat unsere Bärenführerin im Laufe der fast dreistündigen Tour gesagt: „They’ve changed the world.“ Nun, was die damalige Musik und Jugendkultur angeht, ist das nicht übertrieben.

Mit der Musik der Beatles aufgewachsen, habe ich bislang immer „Sgt. Pepper“ und das „White Album“ für die absoluten künstlerischen Höhepunkte gehalten. Was ja auch durchaus stimmen dürfte. Seltsam unterschätzt habe ich jedoch die LP „Revolver“, trotz aller langjährigen Hörpraxis. In dieser Hinsicht hat mir der Rundgang mit Hinweisen der buchstäblich bewanderten Expertin Augen und Ohren geöffnet. Sie hat unbedingt recht: „Revolver“ war, vor den folgenden Höhenflügen, bereits ein Auf- und Durchbruch zu anderen Sphären. Eine gar späte Einsicht, nicht wahr?

Rund 60 Jahre ist es her, dass die Beatles 1963 die Charts umkrempelten und eine Massenhysterie auslösten. US-Präsident John F. Kennedy wurde im November 1963 in Dallas erschossen und es war, als hätten die Beatles (die weder „Fab Four“ noch „Pilzköpfe“ genannt werden sollten) die westliche Welt aus dem damaligen Stimmungstief gerissen. Es musste sie einfach geben. Genau damals. Und genau so, wie sie gewesen sind. Bis sie so wurden, wie sie ewig in Erinnerung bleiben werden, hat es allerdings seine Zeit gedauert. Etliche Einflüsse, Umstände und Menschen mussten „zufällig“ zusammenkommen, um das Wunder zu bewirken. Die Vorläufer-Bands sollen anfangs fürchterlich geklungen haben, doch nach und nach hat sich das gegeben. Und wie!

Gewiss: In bestimmten Straßenzügen von Liverpool (rund um den „Cavern Club“ etc.) werden Touristen aus aller Welt dermaßen unablässig beschallt, dass viele es offenbar nur mit alkoholischer Betäubung durchstehen bzw. zu steigern versuchen. Man muss es ja nicht über sich ergehen lassen.

Der leider zu kurze Aufenthalt hat mich jedenfalls im Gefühl bestärkt, dass zwei der großartigsten kulturellen Dinge in meiner Generation just aus England zu uns gedrungen sind: die Beatles (sowie viele andere Combos neben und nach ihnen) – und Monty Python’s Flying Circus. Na gut, mit den Filmen der Nouvelle Vague haben auch Franzosen einiges zum positiven Lebensgefühl hinzugefügt. Und Deutschland? Nun, Robert Gernhardt und die Neue Frankfurter Schule waren gleichfalls nicht zu verachten. Was einen halt so geprägt hat.

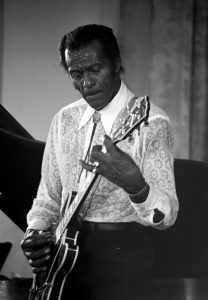

Ein anderer hätte alles hingeworfen: Da verbessert ein Deutsch-Balte namens Iwan Müller die Klappentechnik der Klarinette, schafft so ein Instrument, das auch in entlegenen Tonarten spielbar ist. Er gründet eine Klarinettenfabrik, stellt seine „clarinette omnitonique“ dem Pariser Conservatoire vor. Doch die Kommission dieser so einflussreichen wie konservativen Musik-Institution lehnt es ab, das Instrument einzuführen. Man fürchtet, der Charakter der Tonarten könne beeinträchtigt werden. Die Firma Müllers geht in Konkurs.

Ein anderer hätte alles hingeworfen: Da verbessert ein Deutsch-Balte namens Iwan Müller die Klappentechnik der Klarinette, schafft so ein Instrument, das auch in entlegenen Tonarten spielbar ist. Er gründet eine Klarinettenfabrik, stellt seine „clarinette omnitonique“ dem Pariser Conservatoire vor. Doch die Kommission dieser so einflussreichen wie konservativen Musik-Institution lehnt es ab, das Instrument einzuführen. Man fürchtet, der Charakter der Tonarten könne beeinträchtigt werden. Die Firma Müllers geht in Konkurs.