All die tiefen Wunden dieser Erde – Die documenta XII versucht die Abkehr von eurozentrischen Perspektiven

Von Bernd Berke

Kassel. Wer wollte bestreiten, dass „wir“ der so genannten Dritten Welt vieles Übles angetan haben – von kolonialistischen Zeiten bis zur heutigen neoliberalen Herrschaft der Geldströme. Bei der Kasseler documenta XII kann man in zahlreichen Details nachvollziehen, zu welch desolaten Verhältnissen dies führt. Da bleibt, um ein documenta-Schlagwort aufzugreifen, meist wirklich nur das notdürftig „bloße Leben“ übrig.

Was einer Weltkunstschau bestens ansteht, ja geradezu zwingend ist: Etliche Beiträge kommen aus Indien, China, Südamerika und afrikanischen Ländern. Mehr oder weniger verbrämte eurozentrische Sichtweisen herrschen in der sonstigen Westkunstszene genug.

Beim weitläufigen Streifzug durch die ersten drei documenta-Schauplätze (Fridericianum, documenta-Halle, Aue-Pavillon) beschäftigt einen manche ausufernde Dokumentation zum weltweiten Elend, zur Zerstörung ganzer Lebensräume, zu allen Wunden dieser Erde doch auch zu sämtlichen Arten der Gegenwehr und der Dissidenz.

Anwachsende Archive des Widerstands

Auch im Rückgriff auf die letzten Jahrzehnte werden gleichsam alle Möglichkeiten des Nicht-Einverstandenseins eingesammelt, so dass sich angehäufte „Archive des Widerstands“ ergeben – bis hin zu unscheinbaren, fotografisch festgehaltenen Aktionen eines Jiri Kovada, der in den 70er Jahren seinen Widerwillen gegen kommunistische Prager Zustände mit kleinsten Gesten auf der Straße anmeldete. Insgesamt scheint’s, als solle auf diese Weise ein Aufbruchsgeist wie von 1968 erneut heraufbeschworen werden.

Aber ergibt sich hier auch eine bewegende Ästhetik des Widerstands? Zuweilen schon, etwa bei Romuald Hazoumé (Nigeria), der aus alten Benzinkanistern ein monumentales Flüchtlingsboot gebaut hat und es als ebenso unabweisbar machtvolles wie mehrdeutiges Zeichen der Migration in den Raum stellt.

Von vornherein ausgemachte Feinbilder

Doch in einigen Fällen erschöpft sich das Protest-Potenzial in agitatorisch anmutender Wandzeitungs-Ästhetik. Da „stimmen“ von vornherein die Feindbilder, über die man sich offenbar gar nicht mehr verständigen muss. Die meisten Künstler freilich mühen sich ab mit peniblen Materialsammlungen oder mit Fragen nach der künstlerischen Darstellbarkeit politischer Vorgänge überhaupt. Viel Grübelstoff.

Die Schau ist denn auch weit entfernt von einer etwaigen „neuen Übersichtlichkeit“. Man wird kaum eine Kunstrichtung nennen können, die nicht in irgendeiner Form fürsorglich eingemeindet wird, zuweilen gar in ein und demselben Werk – so etwa bei Luis Jacobs schier endlosen Formen-Mutationen oder beim gigantischen, wahrhaft verwirrenden Auftritt der Cosima von Bonin in der documenta-Halle. Weiße Linien sind um ihre vielteilige Installation gezogen, damit man erkennt, was noch dazu gehört und was nicht.

Ein Netzwerk aus Kleidungsstücken

Und wie steht es mit dem angestrebten Dialog der verschiedenen Werke? Nun, oft wird man ihn herbeireden müssen. Irgendeine Verbindungslinie findet sich immer, notfalls durch intellektuelle Spökenkiekerei.

Die vielleicht schönste Raumabfolge der documenta überwältigt den Besucher auf sanfte, doch nachdrückliche Weise im altehrwürdigen Fridericianum. Zunächst trifft man ganz unvermittelt auf eine stille Choreographie der Tanz-Künstlerin Trisha Brown. Eine Gruppe junger Balletteusen bewegt sich wie in Zeitlupe über ein Netzwerk aus Kleidungsstücken. Sie schlüpfen mühselig herein und heraus. Das Wechselspiel aus körperlicher Anspannung und befreienden Momenten ergreift wohl jeden, der den Saal betritt. Mit anderen Worten: Der Raum ist wundersam erfüllt.

__________________________________________________

AM RANDE

Stadtreinigung entfernt Kunstwerk

- Zwei Tage vor der Eröffnung ist das erste Werk der documenta schon zerstört. Eine Arbeit der aus Chile stammende Künstlerin Lotty Rosenfeld fiel gestern der Kasseler Stadtreinigung zum Opfer, bestätigten die Ausstellungsmacher einen Bericht des Hessischen Rundfunks.

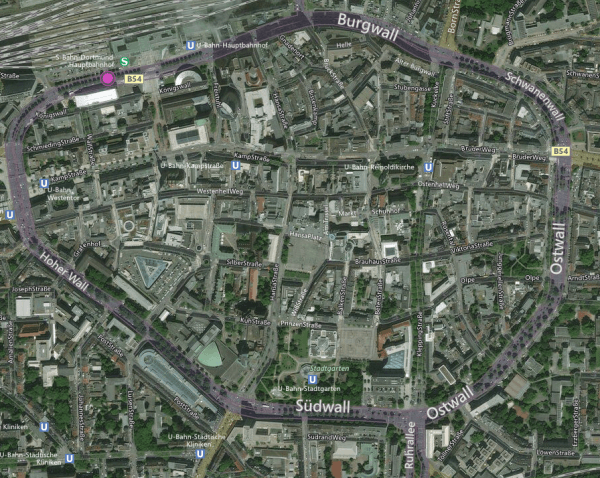

- Rosenfeld hatte weiße Kreuze auf Straßen in Kassel gemalt. Die nicht informierten Stadtreiniger rissen aufgeklebte Markierungen ab und entfernten die Kreuze.

- Rosenfelds Arbeit entstand in Anlehnung an eine eigene Aktion 1979 im damals noch diktatorisch von Augusto Pinochet regierten Chile.