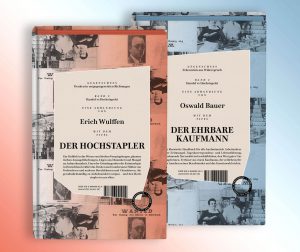

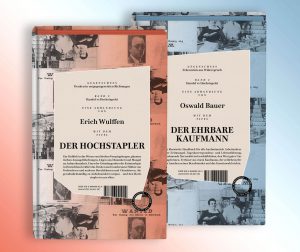

Es sind die Porträts zweier gegensätzlicher Charaktere, die hier zwischen denselben zwei Buchdeckeln zusammengebracht werden: Erich Wulffens Psychologie des Hochstaplers von 1923 und Oswald Bauers klassisches Handbuch Der ehrbare Kaufmann und sein Ansehen, das zuerst 1906 erschienen ist.

Um diese beiden Wiederentdeckungen in dem Rahmen zu würdigen, in dem sie jetzt neu erscheinen, sei kurz auf den Verlag hingewiesen. Er heißt Das kulturelle Gedächtnis, und der Name ist Programm. Das Ziel der Kuratoren ist, wie es im ersten Verlagsprogramm heißt, „notwendige Bücher der Literatur- und Kulturgeschichte neu zu verlegen – um so schon gemachte Erfahrungen einzubringen, erreichte Standards des Denkens und Schreibens hochzuhalten.“

Dieses anspruchsvolle Programm verantworten vier Kenner, die im Literaturbetrieb langjährige Erfahrungen gesammelt haben: Thomas Böhm, Peter Graf, Carsten Pfeiffer und Tobias Roth. Im Frühjahr 2017 ist diese schöne Buchreihe zum ersten Mal in Erscheinung getreten, mit einer Neuveröffentlichung von Voltaires Tragödie Le Fanatisme ou Mahomet le prophète, die 1741 uraufgeführt wurde und 2017 in einer neuen Übersetzung von Tobias Roth unter dem Titel Der Fanatismus oder Mohammed erschienen ist.

Fake News von 1835, Flüchtlingsschicksal von 1754

Eine weitere historische Veröffentlichung im selben Verlagsprogramm, die an Aktualität nichts zu wünschen übrig lässt, liefert ein frühes Beispiel für Fake News: Die astronomische Entdeckung von Bewohnern des Mondes, heute eine allzu leicht zu durchschauende Lügengeschichte, die aber 1835 mit einem vorgeblich wissenschaftlichen Garanten die Auflage der New York Sun in die Höhe schnellen ließ.

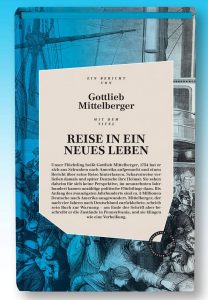

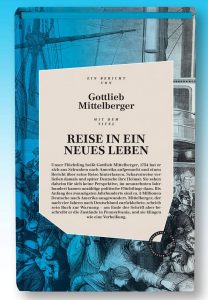

Ein Flüchtlingsschicksal beschreibt ein drittes Buch aus dem Verlagsprogramm: Bereits der lange Weg zur Küste hat das aufgesparte Geld verzehrt; Gebühren, Bestechungsgelder für Schlepper, überteuerte Camps mit Massen an Ausreisewilligen. Einige ertrinken oder werden auf der Überfahrt verhungern, an Krankheiten und Auszehrung sterben – das Buch heißt Reise in ein neues Leben und handelt von dem Schwaben Gottlieb Mittelberger, der sich 1754 auf den Weg nach Amerika aufmachte.

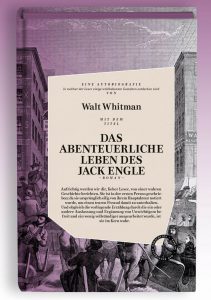

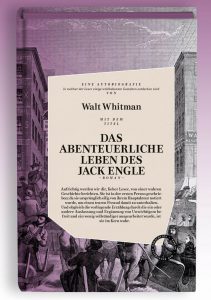

Als Walt Whitman den Schmelztiegel New York pries

Mit dem zweiten Verlagsprogramm im Herbst 2017 folgte die deutsche Erstveröffentlichung eines Romans von Walt Whitman. Der Autor ist vor allem durch sein Hauptwerk Leaves of Grass (dt.: Grasblätter) bekannt. Sein 1852 anonym erschienener Roman Life and Adventures of Jack Engle jedoch konnte erst 165 Jahre nach seiner Veröffentlichung dem richtigen Autor zugeordnet werden und erschien 2017 unter Whitmans Namen erstmals auf Englisch und in deutscher Übersetzung durch Stefan Schöberlein unter dem Titel Das abenteuerliche Leben des Jack Engle. Walt Whitman lobpreist in der Romanhandlung die multikulturelle Metropole New York als einen Schmelztiegel, in dem Menschen aus allen Nationen zusammenhalten, um einen Schwachen gegen die Übermacht der Herrschenden zu verteidigen.

Ebenfalls im Herbst erschien neu Ernst Ottwalts Justizroman Denn sie wissen was sie tun, über dessen Protagonisten Kurt Tucholsky 1932 schrieb: Er „ist das Produkt von Erziehung, Kaste und System. Es ist gut gesehen, wie die Rädchen des großen Unrechtgetriebes ineinander greifen, Akte auf Akte, Paragraph auf Paragraph, (…) und zum Schluss ist es keiner gewesen.“ Ein Schelm, wer dabei an aktuelle Gerichtsverfahren denkt.

Gelassenheit, Widerborstigkeit, Liebe zur Buchkunst

Aber die Gruppe der vier Kuratoren belässt es in ihrem Verständnis vom kulturellen Gedächtnis nicht bei einem bequemen Alles-schon-mal-Dagewesen. Sie wollen die Erfahrungen der Vergangenheit für die Gegenwart nutzbar machen, und neben den sich aufdrängenden Parallelen zur Jetztzeit werden auch die historischen Unterschiede und Entwicklungen deutlich. „Dieses Ziel verfolgen wir mit heiterer Gelassenheit, Widerborstigkeit und mit Liebe zur Buchkunst.“

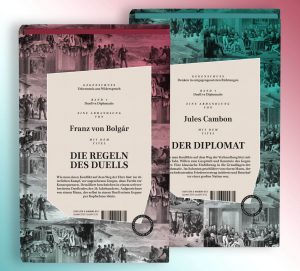

Gegensatz zwischen Diplomatie und Duell

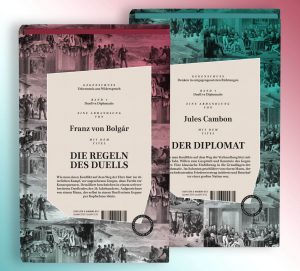

Innerhalb der ohnehin nicht hoch genug zu lobenden Initiative dieser Verlagsgründung soll an dieser Stelle ein Buchformat besonders in den Fokus gerückt werden: die von Thomas Böhm konzipierte und kuratierte Reihe GEGENSCHUSS. Es geht darum, größte denkbare Gegensätze in einen Band zusammenzubringen, der sich von zwei Richtungen aus lesen lässt. Im Programm aus dem Frühjahr 2017 waren das ein Standardwerk der internationalen Diplomatie und eine Schrift über die Regeln des Duells.

Diplomatie oder Duell – gibt es in der Weltpolitik ebenso wie in jedermanns Alltag wichtigere Entscheidungsfragen? Jules Cambons Buch Der Diplomat, erstmals auf Deutsch 1925 erschienen, möchte man manchem Grobian und jedem Autokraten auf den Nachttisch legen. Und wo der Kampf unausweichlich erscheint, lädt Franz von Bolgárs Schrift von 1880 auf konzentrierten 60 Seiten immerhin dazu ein, Die Regeln des Duells – so der Buchtitel – zu beachten.

Was war nach den Diplomaten und Duellanten als nächstes brisantes Gegensatzpaar vorstellbar? Der Kurator hat sich für den Hochstapler und den ehrbaren Kaufmann entschieden.

Betrug mit theatralischen Qualitäten

Erich Wulffen, ein Kriminologe und Staatsanwalt, der schon früh seine Liebe zum Theater entdeckte und seinen Wunschberuf des Schriftstellers neben der vom Vater empfohlenen Juristenkarriere verwirklichen konnte, legte 1923 mit Psychologie des Hochstaplers eine erfahrungsgesättigte Charakterstudie jenes oftmals renommiersüchtigen, dabei jedoch andere Menschen für sich einnehmenden und sehr oft mit schauspielerischem Talent ausgestatteten Ganoventyps vor. Als Theaterliebhaber wusste Wulffen den dramaturgischen Aspekten der von ihm geführten Prozesse viel abzugewinnen. Vergleiche mit der Bühnenwelt durchziehen sein Hochstapler-Buch, in dem der „Hochstapelei und Literatur“ ein eigenes Kapitel gewidmet ist.

Die Elite der Gaunerwelt – wie ein anderes Buch mit Hochstapler-Geschichten heißt – verfügte immer schon über einen hohen Unterhaltungsfaktor. Felix Krulls Erben genießen weitgehende Sympathie, sind doch ihre Opfer ihnen oft gar nicht so unähnlich – Menschen mit Imponiergehabe oder solche, die sich von geringem Einsatz große Gewinne versprechen.

Hochstapelei basiert oft auf Hochbegabung

Es sind oftmals Hochbegabte, denen eine entsprechende Ausbildung verwehrt blieb, um in den Berufen arbeiten zu können, die auszuüben sie als Hochstapler vorgeben. Als ein aktuelleres Beispiel, das Wulffen in sein kriminologisches Pionierwerk freilich nicht einbeziehen konnte, erinnern wir uns an Gert Postel, einen ehemaligen Briefträger, dem es mit gefälschten Diplomen gelang, Oberarzt in einem Psychiatrischen Krankenhaus zu werden, in diesem Beruf hohes Ansehen bei den Kollegen – den Ärzten, nicht den Hochstaplern – genoss und der nach abgebüßter Haftstrafe als Bestsellerautor und als (nicht von allen) gern gesehener Gast in Talkshows reüssierte.

Zu Wulffens Zeitgenossen dagegen gehören unter anderem Ignatz Strassnoff, der 1926 seine auch später noch mehrfach aufgelegten Memoiren veröffentlichte, und Georges Manolescu, den – wie Stephan Porombka ihn nennt – „erste(n) Star der Branche“, mit dem Erich Wulffen lange Zeit eine briefliche Korrespondenz führte. Wulffen porträtiert die Personen, über die er als Staatsanwalt zu richten hatte, mit der Sympathie, die Roman- oder Theaterautoren für die von ihnen entwickelten Charaktere aufbringen, und geht bei der Hochstapelei von einem in allen Menschen angelegten Talent aus. Längere Abschnitte seiner Studie beschäftigen sich mit dem Hochstapler im Kind.

Warnung vor den Tücken der Handelswelt

Nach den abenteuerlichen Geschichten, die sich um die Psychologie des Hochstaplers gruppieren, könnte man vom ehrbaren Kaufmann ein weniger spannendes Leseerlebnis erwarten. Dem ist nicht so. Die Lektüre Oswald Bauers kann besonders dann aufregend werden, wenn sich beim Lesen des kaufmännischen Ehrenkodex‘ zahlreiche Negativbeispiele heutiger Marketing-Praktiken aufdrängen. Dass diese aber keine Erfindungen unserer Zeit sind, macht der historische Text von 1906 ebenso deutlich.

Bauer benennt die „Chikanen“, die von einzelnen Handelspartnern ausgehen können, und muss neben seinen Ausführungen zum guten Stil der kaufmännischen Korrespondenz mit Bedauern auch auf Beispiele eines impertinenten, auf Preisdrückerei angelegten Geschäftsgebarens zu sprechen kommen. Die Übergänge vom aggressiven Wettbewerb zum Betrug am Kunden sind fließend. Wem würden zu dem Thema keine Schlagzeilen aus den letzten Wochen und Monaten einfallen?

Nervöse Zeiten durch „das Telephon“

Es geht Oswald Bauer um das Ansehen des Kaufmannsstands, die Diskrepanz zwischen der äußeren Wahrnehmung und dem inneren Ehrbegriff, um Anstand, Redlichkeit, kurz, was man den Charakter nennen könnte. Kulanz ist ein Schlüsselbegriff, wenn die Überzeugung, im Recht zu sein, mit den als ungerechtfertigt empfundenen Forderungen des Vertragspartners kollidiert. Kulanz, um die Selbstachtung zu wahren, Stärke des Gewährens statt der Schwäche des Verlierens.

Für einen Kaufmann erstaunlich genug, warnt Bauer vor einer „Überschätzung materieller Glücksgüter sowohl, wie von Ehren, Rang und Würden.“ In der Geschäftigkeit sieht er Gefahren wie die allgemein zunehmende Nervosität, die er als die Krankheit der Gegenwart und als Krankheit der Zukunft erkennt. Leichte Erregbarkeit, Jähzorn, Müdigkeit und ein chronischer Mangel an Zeit, dem das letzte Kapitel gewidmet ist.

Über die Nervösen, Ausgebrannten, Depressiven schreibt Bauer: „Sie erfüllen die Anforderungen des Lebens, aber unter Kämpfen; ihre Intelligenz befähigt sie vielleicht zu großen Leistungen, aber ihre Organisation versagt ihnen Kraft und Zähigkeit; sie sehen, was andere sehen, aber wie durch ein gefärbtes Glas; sie gleichen ihrer Umgebung und sind doch fremd in ihr.“

Und er fügt eine ebenso zeitgenössische wie zeitgemäße Beobachtung hinzu: „En passant wollen wir eine nervös machende Errungenschaft der Neuzeit, das Telephon, nicht vergessen.“

Nachworte stehen in der Mitte

In einem „Zwischenspiel“ genannten Nachwort spannt Thomas Böhm einen zeitlich weiten, jedoch auf 7 Seiten komprimierten, Bogen von Plutarch über Beispiele aus dem Mittelalter, dem Humanismus bis zu modernen Standardwerken zur Volks- und Betriebswirtschaft, und hebt besonders ein Postulat aus Bauers Schrift hervor: „daß wir im weiteren Sinne zuerst Mensch und dann erst Mann des Geschäftes sein sollen.“

Die Nachworte zu beiden Büchern treffen sich in der Mitte des Bands, wo Thomas Böhm ihre Verbindung herstellt – nicht zuletzt durch einen Hinweis auf die Finanzmärkte, die sich von dem Kaufmannsideal, wie Oswald Bauer es beschreibt, komplett abgekoppelt haben und damit der Fiktion, der Hochstapelei, die Schleusentore öffnen.

Oswald Bauers Regelwerk des ehrbaren Kaufmanns von 1906 gehört ebenso zu den notwendigen Büchern wie Wulffens Charakterzeichnung des Hochstaplers. Beide behandeln auf unterschiedliche Weise entscheidende Fragen unserer Gegenwart. Wir dürfen gespannt sein auf das Programm des Frühjahrs 2018.

Erich Wulffen: „Der Hochstapler“ vs Oswald Bauer „Der ehrbare Kaufmann“ (Reihe: Gegenschuss, Band 2). Verlag Das Kulturelle Gedächtnis, Berlin. 256 Seiten, 22 Euro.

Mehr Informationen zu den anderen genannten Büchern aus dem Verlag über: www.daskulturellegedaechtnis.de

Alle Abbildungen in diesem Beitrag: © Verlag „Das kulturelle Gedächtnis“

Zwei andere kursiv gesetzte Buchtitel beziehen sich auf:

Egon Larsen: Hochstapler. Die Elite der Gaunerwelt. Hamburg, 1984

Stephan Porombka: Felix Krulls Erben. Die Geschichte der Hochstapelei im 20. Jahrhundert. Berlin, 2001

In der Rezension erwähnt, aus Gründen der besseren Lesbarkeit jedoch nicht mit bibliographischen Daten im Text angegeben:

Gert Postel, Reiner Pfeiffer: Die Abenteuer des Dr. Dr. Bartholdy – Ein falscher Amtsarzt packt aus. Bremen, 1985

Gert Postel: Doktorspiele – Geständnisse eines Hochstaplers. Frankfurt am Main, 2001

Ignatz Strassnoff: Ich, der Hochstapler Ignatz Strassnoff. Berlin 1926