Heiner Müller: Am Bösen kann der Autor wachsen

Von Bernd Berke

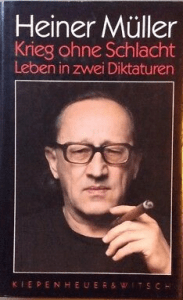

Listig-verschlagen blickt der Dramatiker Heiner Müller den Leser vom Umschlag seines neuen Buches „Krieg ohne Schlacht“ an. Dreht man den Band herum, bläst Müller einem von der Rückseite her einen Schwall Zigarrenrauch ins Gesicht. Sieht so aus, als wolle er uns sagen: „Rutscht mir doch den Buckel herunter!“

Vielleicht hat er Anlaß zum Zorn. Gar manche haben den wohl wirksamsten Theaterautor der verflossenen DDR seit der Wende ins Zwielicht gestellt. Ähnlich wie Christa Wolf, so hat man auch ihm im nachhinein zu große Nähe zur SED unterstellt. Jetzt erzählt der Mann, der nach eigenem Bekunden ursprünglich aus Neid Sozialist geworden ist, sein „Leben in zwei Diktaturen“ (Untertitel).

Der erste Teil erstreckt sich über 360 Seiten, im Anhang werden Original-Dokumente abgedruckt. Der Haupttext ist aus Gesprächen mit Müller entstanden. Dennoch sind es meist lange Monologe. Da kann Müller glänzen, seine enorme Belesenheit samt Kenntnissen der Theaterwelt und ihrer Akteure erstrahlen lassen. Klare Einsichten stehen neben stammtischverdächtigem Geschwätz.

Aus der NS-Zeit, die Müller als Kind in Sachsen und Mecklenburg erleben mußte, gibt er nur kurze Anekdoten zum besten — mit trockenem bis sarkastischem Witz. Rasch ist das Buch in der Gründungsphase der DDR angelangt. Eine Leitlinie sind Müllers Stücke von „Die Umsiedlerin“ bis zur „Hamletmaschine“. Doch die politischen Passagen interessieren derzeit brennender. Leider verfällt Müller auch hier vielfach in Geschichten-Erzählerei nach dem Muster: Wie ich einmal bei Erich Honecker war und er mir die Hochzeit mit einer Bulgarin genehmigt hat…

Müller berichtet, wie er sich anfangs gar zu große Illusionen über die DDR gemacht hat. Er gibt auch „taktische Fehler“ zu. Seine Beschreibung gerät zum Lehrstück, weil sie die Widersprüche eines Autorenlebens in der DDR grell hervortreten läßt. Mal wurde Müller aus dem Autorenverband ausgeschlossen, dann wieder gehätschelt, oft wurden Aufführungen seiner Stücke unterbunden, dann sah er sich wieder geehrt.

Was hat Literatur mit Moral zu tun?

Wer sich durch solch ein Leben zwischen Zuckerbrot und Peitsche anders als mit moralischen Zugeständnissen lavieren kann, der werfe den ersten Stein. Müller nimmt für sich in Anspruch, daß Literatur überhaupt nichts mit Moral zu tun habe. Immer wieder zeigt er sich fasziniert vom „Bösen“ (RAF-Terrorismus, Massenmörder Charles Manson), an dem man als Autor nur wachsen könne. Auch Brecht sei erst ein ganz Großer geworden, als Hitler zur Macht kam. So hätten auch ihn, Müller, noch die schlimmsten Vorgänge in erster Linie als Stoff interessiert, aber fast nie im Kern seines Wesens berührt.

Manches ist ärgerlich: Müller gesteht, schon 1944 über die sowjetischen Gulags Bescheid gewußt zu haben. Warum hat er daraus so spät Konsequenzen gezogen und anfangs noch Stalin-Hymnen verfaßt? Höchst anfechtbar auch Müllers Meinung, die Stasi, die eben die Stimmung der Bevölkerung am besten gekannt habe, habe letztlich die DDR aufgelöst oder dies zugelassen. Außerdem stellt er Honecker & Co. eher als Gefangene des Systems denn als deren Betreiber dar.

Inzwischen hat Müller Abschied genommen von jeglicher Utopie. Überrascht erfährt der Leser, welchen „Kollegen“ Müller offenbar am meisten schätzt: Ernst Jünger, den viele für einen Verherrlicher des Krieges halten. Doch gerade dieses Thema, so Müller, habe Deutschlands Linke total versäumt: den Krieg in seiner nackten Wahrheit darzustellen. Da spricht ein „Preuße“.

Heiner Müller: „Krieg ohne Schlacht — Leben in zwei Diktaturen“. Kiepenheuer & Witsch. 426 S., 49,80 DM.