Der junge Heinrich Marschner. Zeitgenössische Lithographie. Foto: Archiv Häußner

Der Vater ist verzweifelt. Die Tochter, jung, frisch verliebt, ist durchgebrannt. Abgehauen mit ihrem Liebhaber. Mitten in der Nacht. Man geht auf die Suche. Im einsamen Wald findet sich eine Spur. Fackeln, ein Schrei, und nacktes Entsetzen: Das Mädchen liegt leblos an einer Höhle. Am Hals eine blutige Spur. Die Männer im Suchtrupp wissen: „Sie ward zum Opfer dem Vampyr“ …

So dramatisch geht es zur Sache in Heinrich Marschners Oper „Der Vampyr“. Drei Opfer muss der elegante Blutsauger binnen 24 Stunden zu Tode beißen, damit ihm die Hölle Fristverlängerung gewährt. Schafft er es? Das ist die bange Frage. Am Schluss überstürzen sich die Ereignisse. Eine Hochzeit wird verhindert, ein Schwur gebrochen. Aber nach Marschners Willen siegt das Gute:

„Wer Gottesfurcht im frommen Herzen trägt, im treuen Busen reine Liebe hegt, dem muss der Hölle dunkle Macht entweichen. Kein Zauber kann ihn je erreichen!“

Die Oper über den Vampyr, der selbst unter seinem „schrecklichen Beruf“ leidet, war 1829 ein überwältigender Erfolg. Nach der Uraufführung in Leipzig zog sie eine gruselige Spur durch Europa. Romantische Schauergeschichten waren damals in Mode, und Marschners „Vampyr“ befriedigte den Wunsch nach Geheimnisvollem und Unheimlichem.

Ruthven, der Vampyr – eine gebrochene Gestalt

Doch Heinrich Marschner schuf nicht nur eine Zeitgeist-Oper. Er stellte Figuren auf die Bühne, die tief in menschliche Abgründe blicken lassen. Und die sich der Frage nach dem Bösen stellen müssen. Der Stoff wurde schon in der Entstehungszeit als „widerlich“ und „grausam“ abgelehnt. Doch hinter solchen Urteilen steckt das Zurückschrecken vor der psychologisch zugespitzten Behandlung von Liebe, Tod, Leidenschaft und Grauen.

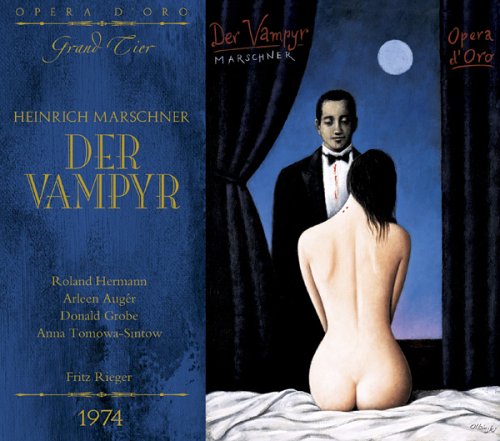

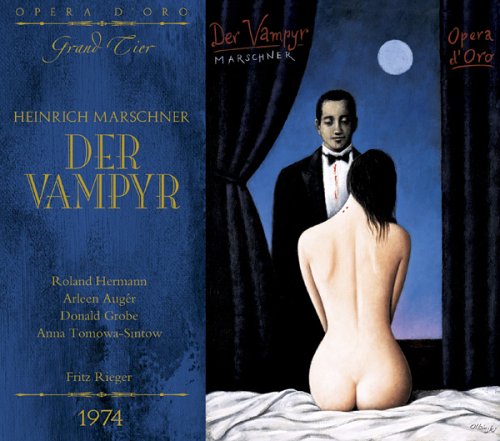

Beim Label „Opera d’oro“ ist die einzige befriedigende Aufnahme von Marschners „Der Vampyr“ erhältlich (OPD 7016). Sie ist unter Fritz Rieger beim Bayerischen Rundfunk entstanden und verwendet statt der üblichen Bearbeitung Hans Pfitzners älteres Material. Die autographe Partitur des „Vampyr“ ist verschollen.

Während bei Weber, im Kaspar im „Freischütz“ und im Lysiart in der „Euryanthe“, die Mächte des Bösen noch eindeutig bestimmten Figuren zugeordnet sind, ist Marschners Lord Ruthven eine gebrochene Gestalt: Zur Blutgier getrieben, leidet er gleichzeitig an dem Zwang zur mörderischen Tat. Er trägt das Verhängnis in sich selbst, er „muss es tun“, lehnt sich aber innerlich, wenn auch vergeblich, gegen die Verdammnis auf. Marschner hat im Verein mit seinem Librettisten und Schwager Wilhelm August Wohlbrück die romantische Doppelnatur psychologisch und existenziell so scharf erfasst, dass die dämonische Existenz der Vampirgestalt auch gegen komplexe Charaktere wie Wagners „Holländer“ bestehen kann.

Ideal des Musikdramas: Hans Heiling

Als Höhepunkt von Marschners Künstlertum wird jedoch „Hans Heiling“ gesehen. Auf ein Libretto von Philipp Eduard Devrient geschrieben und 1833 uraufgeführt, grenzt das Werk nach einem Urteil Hans Pfitzners „an das Ideal eines Musikdramas“. Mehr als jede andere Oper entspricht „Hans Heiling“ dem romantischen Kernthema E.T.A. Hoffmanns: dem Zusammenhang von Menschen- und Geistersphäre, dem Scheitern des hohen, idealen Anspruchs an der Enge der bürgerlich geordneten Welt und dem Zurückschrecken der Menschen aus Fleisch und Blut an der als dämonisch empfundenen Konsequenz des Transzendenten und Absoluten, das ihnen in einer Gestalt wie der von Marschners Helden entgegentritt.

Hans Heilings Schicksal entzieht sich den Zuordnungen von Gut und Böse. Er ist nicht mehr der Dämon, der an seiner verfluchten Natur zugrunde geht, wie der „Vampyr“; nicht mehr der entfesselt leidenschaftliche Mensch wie Marschners Tempelritter in „Der Templer und die Jüdin“, der an seiner Maßlosigkeit und an unbeantworteter Liebe scheitert. Ausgestattet mit dem Wissen vom Jenseitigen und der Macht des Überirdischen, sehnt sich Heiling nach Menschlichkeit, will das anspruchslose, scheinbar von Liebe durchdrungene Glück der Menschen teilen. Er strebt aus der Geistersphäre in die der Menschen und muss erkennen, dass das eine der Preis des anderen ist.

Heiling ist ein echter tragischer Charakter, ein Wesen schicksalhaften Leidens, dessen Unglück „eine solche Höhe von Teilnahme und Mitleid erregt, wie sie seinem höheren Standpunkt und Fall nur immer gebührt“, schreibt Marschner 1831 an seinen Librettisten Devrient. Seine Erdenfahrt und die Zurückweisung durch das Bauernmädchen Anna bringen Heiling geläutert, aber innerlich gebrochen ins Geisterreich zurück. Jetzt kann er als König über das Reich der Geister herrschen und die Welten der Irdischen und der Überirdischen gegeneinander abgrenzen – freilich um den Preis seines persönlichen Glücks.

In diesem romantischen Sujet ist das Problem von Macht und Liebe angesprochen, der Gegensatz des romantischen und des begrenzten, bürgerlichen Charakters gezeichnet. Marschners „Hans Heiling“ ist ein gültiges Werk über einen innerlich zerbrochenen Wanderer zwischen den Welten, dessen Schicksal bis heute nichts an Brisanz und Aktualität eingebüßt hat.

Marschners drei Meisterwerke – dazu zählt noch die 1829 uraufgeführte große Oper „Der Templer und die Jüdin“ – waren lange auf den Bühnen zu sehen. In Marschners 150. Todesjahr bleiben sie unbeachtet. Der 1795 in Zittau geborene Komponist ist weitgehend vergessen. Das hat er nicht verdient. Aufführungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Stoffe auch heute noch faszinieren und nachdenklich machen. Und die Musik hält gehobenen Maßstäben stand. Kurz vor der Gründung steht eine Heinrich-Marschner-Gesellschaft, die wieder auf das Werk des Komponisten aufmerksam machen will.

Isoliert und unzeitgemäß

Ausgebildet wurde Marschner unter anderem von Thomaskantor Johann Gottfried Schicht in Leipzig. Seine Karriere führte ihn vom Musiklehrer des Grafen Zichy in Preßburg/Bratislava zum Musikdirektor der Oper in Dresden. Mit seiner ersten Frau war er als reisender Dirigent unterwegs, so in Danzig, wo seine Oper „Lucretia“ uraufgeführt wurde. Als Komponist wie als Dirigent hatte er in Leipzig ab 1828 erfüllende Jahre. Nach seinen sensationellen Opernerfolgen wurde er 1831 Hofkapellmeister in Hannover. Dort wirkte Marschner, geehrt und angefeindet zugleich, bis 1859 und brachte nach übereinstimmenden Berichten das Orchester auf ein nie gehörtes Niveau.

Als Marschner starb, galt er jedoch schon als unzeitgemäß: als Komponist nicht mehr gefragt, als Generalmusikdirektor des Königs von Hannover gegen seinen Willen in die Pension komplimentiert. Seine großen Erfolge lagen hinter ihm, er selbst hatte sich gesellschaftlich wie persönlich zurückgezogen.

Schicksalsschläge hatten sein Leben überschattet: Drei Frauen starben ihm; von seinen zehn Kindern überlebte nur eine Tochter das Jugendalter. Seine Zeit war das Biedermeier, seine musikalische Sprache von Wagner und Meyerbeer überholt.

Noch einmal versuchte Marschner, Anschluss an die Moderne zu erlangen: Mit „Sangeskönig Hiarne und das Tyrfingschwert“ wollte er in Paris einen Erfolg landen. Doch das Empfehlungsschreiben an Napoleon, die Reise in die Welthauptstadt der Musik blieben erfolglos. Marschner kehrte im Juli 1861 krank nach Hannover zurück. Ein Schlaganfall setzte dem Leben des Todkranken am 14. Dezember 1861 um neun Uhr abends ein jähes Ende. „Hiarne“ wurde 1863 in Frankfurt uraufgeführt – ohne nachhaltigen Erfolg.

Als Mensch tritt uns Marschner in unterschiedlichen Facetten entgegen. In seinen Briefen wirkt der Freigeist ehrgeizig und nicht konfliktscheu. Doch war der kleine, rundliche Mann auch ein geselliger, humorvoller Typ: Er schrieb zahllose Lieder für trinkfreudige Vereinigungen wie die „Tunnel-Gesellschaft“ in Leipzig, deren Mitglieder er durch komisches Redetalent erheiterte. In Hannover galt er als gesuchter Gesellschafter; erlesene Speisen adelten seine Tafel. Seine jährliche Weinrechnung war so hoch wie die Gehälter seiner Hausangestellten.

Marschners Bemühen um Anerkennung nahm manchmal sonderbare Züge an: So schrieb er anonym Kritiken über sich selbst, um das Urteil über sein Schaffen zu beeinflussen. Doch als Verfechter einer deutschen Oper, die der Wahrhaftigkeit und Einfachheit verpflichtet sei sollte, genoss er hohes Ansehen: „Wahrheit führt zum Schönen und Bleibenden im Leben wie in der Kunst“, schrieb er 1842 in Dresden in ein Album. Das Lob von Kollegen wie Mendelssohn, Schumann und Pfitzner bestätigen seinen Rang als führender deutscher Komponist um die Mitte des 19. Jahrhunderts.