Meilensteine der Popmusik (6): Foreigner

Ein nordatlantisches Bündnis der zwei führenden Rock-Großmächte wäre in den 60er Jahren unvorstellbar gewesen. Die Rockszene war damals ein Kampfschauplatz, begleitet von der dazugehörigen Kriegsberichterstattung. Kaum hatten die Beatles Amerika erobert, rückten etliche Gruppen von der Insel nach. Die US-Presse begleitete die „britische Invasion“ mit großer Sorge, Patrioten forderten einen Gegenschlag. Der kam dann auch prompt, und geballt, z.B. mit Flowerpower, Psychedelic und den Retortenclowns „The Monkees“.

Mit der Zeit verhärteten sich die Fronten, und die Stellungen waren mehr oder weniger eindeutig auszumachen. Die Briten hatten mit Deep Purple, Pink Floyd und Led Zeppelin den Rock als stärkste Waffe, die Amerikaner konterten mit Blackmusic: Soul, Phillysound, Disco und Funk (alles unter der Marke „R&B“). Die Grenzen waren eigentlich klar markiert, und doch gab es immer wieder Überläufer. Zum Beispiel den Londoner Mick Jones. Dieser hatte schon mit George Harrison, Peter Frampton und anderen Größen getingelt, und sich jetzt in New York als Manager einer Plattenfirma niedergelassen. Bei Studioarbeiten (u.a. für lan Hunter) freundete sich Jones mit zwei weiteren Briten, und zusätzlich zwei Amerikanern an. Man beschloss, es doch mal als Gruppe zu versuchen. Mick Jones hatte zwischenzeitlich ein paar Songs der relativ unbekannten US-Gruppe „Black Sheep“ gehört. Er mochte die Stimme des Sängers und fragte nach, ob er seinen Arbeitsplatz wechseln wolle. Das Angebot stimmte, und Sänger Lou Gramm machte die Quote der neuen Rock-Gruppe ausgeglichen: 3 Briten trafen auf 3 Amerikaner. So oder so gesehen waren die sechs untereinander Ausländer, und folglich nannte man sich schlicht: Foreigner.

Schon im Gründungsjahr 1976 unterschrieben sie einen Plattenvertrag und gingen mit 20 fertigen Songs ins Studio – Professionalismus von Anfang an. Gleich die erste LP schlug voll ein. Mit über 4 Millionen verkaufter Exemplare und drei Hit-Singles (darunter der Klassiker „Cold as ice“) war Foreigner aus dem Stand etabliert. Als großer Organisator und heimlicher Kopf stellte sich bald Mick Jones heraus; der Sänger Lou Gramm wurde sein Gegenpart und optischer Frontmann der Band. Beide versuchten, den britisch-amerikanischen Rocksound im Gleichgewicht zu halten. Es war eine ständige Schaukelpartie, vor allen Dingen bei den nächsten LPs. Kritiker warnten schon vor dem Untergang im Synthesizer-Sumpf, einer Stilrichtung, die damals vor allen Dingen in den USA sehr erfolgreich war. Mick Jones und Lou Gramm schienen die Gefahr erkannt zu haben und schrumpften ihr Projekt diesmal zu einer echten Rockformation.

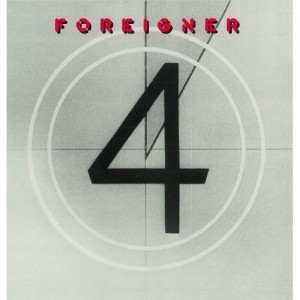

Ihr viertes Album wurde nur noch zu viert eingespielt und hieß schlicht „4“. Es wurde ihr mit Abstand erfolgreichstes, mit weit über sechs Millionen Verkäufen allein in den USA. Zehn Wochen stand „4“ an der Spitze der US-LP-Charts. Der erfolgreichste Song aus dieser LP war „Waiting for a girl like you“. Eine Traumballade, die einen seltsamen US-Rekord aufstellte: Es wurde die erfolgreichste Nummer 2 der Hitparaden-Geschichte. Ganze zehn Wochen stand die Single dort, ohne es ganz nach oben zu schaffen (dort stand damals Olivia Newton-Johns „Physical“ wie eine eins). Die so umstrittene Synthesizer-Arbeit hatte man auf „4“ übrigens einem Fachmann der Extraklasse überlassen, dem Experimental-Rocker Thomas Dolby. Ansonsten kehrte der geradlinige, schnörkellose Rock zurück. Zu hören bei weiteren Welthits wie „Jukebox Hero“ oder „Urgent“. Für letztere Aufnahme holte man sich sogar die Motown-Legende Jr. Walker ins Studio. Er blies ein flippiges Saxophonsolo, das man dem älteren Herrn so gar nicht mehr zugetraut hatte.

Foreigner blieb noch für ein paar Jahre eine der erfolgreichsten Rockbands, bis sich die Köpfe Jones und Gramm immer mehr „auseinandermusizierten“, und die beiden sich schließlich regelrecht anfeindeten. Da brach er wieder auf, der britisch-amerikanische Rock-Konflikt, der in einer müden Solo-Karriere des Lou Gramm und der vorläufigen Trennung von Foreigner gipfelte. Waiting For A Girl Like You – Foreigner

Vorherige Folgen der Serie: Peter Gabriel (1), Creedence Clearwater Revival (2), Elton John (3), The Mamas and the Papas (4), Jim Croce (5)