Meilensteine der Popmusik (11): Earth, Wind & Fire

Monoton hämmerte eine neue Welle…in den Discos dieser Welt begann das Zeitalter der Plastikmusik aus den Einwegstudios Italiens und Hollands. Die Lage schien aussichtslos für diejenigen, die beides suchten: Abwechslung für Ohren u n d Beine. Aber da gab es ja noch die fröhlich-bunte Truppe aus Los Angeles. Maurice White, ein ehemaliger Profi-Jazz-Drummer, hatte Erfahrung genug, um Anfang der 70er seine eigene Band zu gründen. Der Hobby-Astrologe fand auch schnell einen Namen für sein neues Musikkonzept. In den Daten für sein Sternzeichen Schütze waren alle Elemente aufgeführt, außer Feuer. Aus Luft wurde Wind und fertig war „Earth, Wind & Fire“.

Sie machten anfangs seichten Popjazz, nichts für die Charts. Das merkte auch der Meister selbst, und jonglierte solange mit dem Personal herum, bis die Mischung stimmte. Die bestand aus Gospel, Jazz, Funk und Rock. Für manchen Kritiker war diese Sauce zu dick, andere feierten White als wahrhaftigen Geschichtsschreiber der schwarzen Seele. Da wurden historische Bögen gespannt zwischen ägyptischen Pharaonentempeln und den Ghettos der US-Großstädte. Solche Interpretationsversuche gefielen Maurice White, er selbst war ein tief spiritueller Mensch, der sich lange im mittleren Osten zu Studien aufhielt, und seine Gruppe stets aufforderte sich vegetarisch zu ernähren. Die Fans merkten von all dem wenig. Für sie war Earth, Wind & Fire die perfekte Tanzmaschine der 70er. Was vielleicht Pink Floyd in der Rockmusik, das wurde E, W & F im Soulgeschäft: Ein audio-visuelles Großereignis. Bei ihren ausgefeilten Bühnenshows lieferten sie regelmäßig pyrotechnische Lichtorgien ab, die durch trickreiche Einfälle unterbrochen wurden. Mal schwebte der Gitarrist drei Meter über der Bühne, ein anderes Mal drehte sich der Drummer auf einem Podest um die eigene Achse.

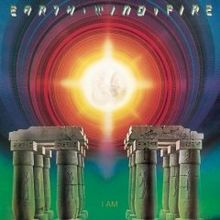

Als Mitte 1979 die LP „I am“ erschien, waren die mittlerweile neun Leute von Earth, Wind & Fire schon fast am Ende ihrer langen Erfolgskarriere. Das Ergebnis war gerade so, wie man ihre Musik liebte. Ein cooler Knack-Bass, der scheinbar versuchte jeden Song zu zerhacken, peitschende Bläsersätze, um die sie von Produzenten auf der ganzen Welt beneidet wurden. Darüber lagen drei klebrige Falsettstimmchen, manchmal wie etwas zu dünn aufgetragener Tortenguss. Die Bandbreite auf „I am“ reichte vom Tanzfetzer „Boogie Wonderland“ bis zum triefenden Lovesong. „After the love has gone“ hieß eine dieser Traumballaden, die all diejenigen einfing, die sonst mit Earth, Wind & Fire nicht so viel anfangen konnten.

Danach folgte der Abstieg auf Raten. Zum einen strebte fast jedes Gruppenmitglied ein eigenes Soloprojekt an. Am erfolgreichsten auch hier der Macher Maurice White mit seinen vielen christlichen Produktionen, und natürlich Mitsänger Philip Bailey, dem mit „Easy lover“ im Duett mit Phil Collins ein Welthit gelang. Zum anderen begann Earth, Wind & Fire – zum Schrecken aller Fans – mit neuen Experimenten. Das „Handgemachte“ wurde immer mehr durch Computer ersetzt, man wollte wohl dem aktuellen Trend nachjagen. Doch das konnten neue Künstler weitaus besser, so dass die Leute von Earth, Wind & Fire nach ein paar letzten Disco-Hits nur noch ein mitleidiges Lächeln ernteten.

Earth, Wind & Fire on dailymotion