Kunsthalle Karlsruhe: “Déjà-vu? Die Kunst der Wiederholung von Dürer bis YouTube”

Kaum ein Thema spaltet derzeit die Intelligenzija hierzulande nachhaltiger, als die Frage nach dem Wesen und Unwesen der Kopie und des Kopierens von Kulturerzeugnissen in Zeiten des Internets. Unversöhnlich scheinen sich diejenigen gegenüberzustehen, die einerseits Angst um den Ertrag aus ihrer Musik oder ihren Texte haben, andererseits diejenigen, die für weit reichende Freiheiten des Kopierens stehen. Angefeuert nicht zuletzt durch die Erfolge der Piratenpartei.

Man hört von Filmern, Literaten und Musikern, die sich in groß angelegten Kampagnen gegen Diebstähle an geistigem Gut richten, als ob der Untergang des globalen Dorfs kurz bevor stünde. Bildende Künstler sind in dieser verzerrenden Schein-Schlacht allerdings eher in der Unterzahl. Indes spiegelt sich gerade in der Geschichte von Malerei, Plastik, Grafik etc. geradezu beispielhaft, wie die Kopie unsere visuelle Kultur von Beginn an geprägt und bereichert hat.

Es ist das Verdienst einer hervorragend strukturierten und aufbereiteten Ausstellung in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, den aktuell etwas einseitigen Blick zu korrigieren. Eingängig und aufregend, historisch fundiert bietet die Schau Gelegenheit, den Horizont mit Blick auf das anregende Erbe künstlerischen Kopierens anhand von 120 Werken aus dem Spätmittelalter bis heute zu erweitern. “Déjà-vu. Die Kunst der Wiederholung von Dürer bis YouTube” grenzt hierbei schöpferische Aneignungsverfahren vom vermeintlichen Verbrechertum der bösen “Raubkopierer” ab.

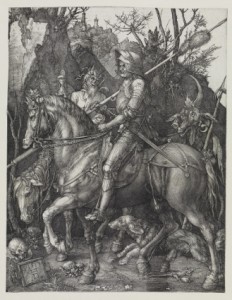

Johann Geminger: Ritter, Tod und Teufel (nach Dürer, um 1600), Öl/Holz, (c) Kunsthalle Karlsruhe

Die Ausstellung hebt an mit einer wunderbar sinnigen Fotoarbeit von Claudia Angelmaier. Das zwei Meter breite Tableau “Das große Rasenstück, 2004/2008″ zeigt Albrecht Dürers ikonenhaftes Aquarell auf ganz besondere Weise. Die 1972 geborene Künstlerin hat sich ein Dutzend Kunstbücher, in denen das legendäre Blatt abgedruckt ist, vorgeknöpft und diese zu einer kleinen Schausammlung in zwei Reihen zu sechs Buchdoppelseiten arrangiert und abgelichtet. Die Bücher überlappen einander derart, dass die Abbildungen, recht nahe beieinander liegend, zum Vergleich anregen. Mit dem Ergebnis deutlich sichtbarer Unterschiede nicht nur im Format, sondern vor allem hinsichtlich der Druckfarben. Das mahnt die Unmöglichkeit eines Ersatzes von Originalen mit Reproduktionen an und verweist gleichfalls auf den aktuellen Schwachsinnsstreit, den sich GEMA und YouTube liefern: Die kleinen Flash-Filmchen sind Surrogate fürs Kino beispielsweise – und nicht mehr. Ihre Qualität ist relativ und gibt den Eindruck des Originals kaum hinreichend wieder.

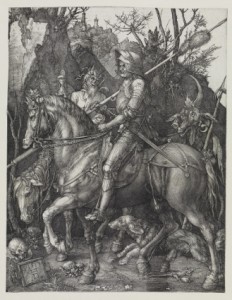

Das Original: Albrecht Dürer: Ritter, Tod und Teufel, Kupferstich, 1513, (c) Kunsthalle Karlsruhe

A propos Dürer. Das Werk des fränkischen Superstars der deutschen Renaissance durchzieht beinahe die gesamte Ausstellung. Nicht ohne Grund, denn er markiert die neuzeitliche Auffassung eines Originalitätsbegriffs, der merkantile Faktoren und die Genese des Künstlersubjekts als Schöpfer impliziert und zum Vorschein bringt. Im Mittelalter sah das ganz anders aus. Kopien firmierten zu dieser Zeit als Garanten für stimmige Ikonografien. Außerdem tradierten Musterbücher gelungene Werke und gewährleisteten auf diese Weise ästhetische Orientierung. Die Kopie war demgemäß nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Sie diente eben nicht der monetären Bereicherung. Sie fungierte als Medium der Überlieferung von Qualität und Ehrerbietung gleichermaßen.

Das ändert sich in Dürers Zeit. Er selbst, dessen vor allem druckgrafisches Werk in der Ausstellung mit wunderbaren Beispielen von Medientransfers Auskunft über je unterschiedliche Formen der ästhetischen Wertschätzung gibt, lobte das Kopieren als Mittel zur Erkenntnis von Güte. Andererseits verwehrte er sich dem Ideenklau. 1511 beschimpfte er Kopisten als Diebe und Betrüger. Der Nürnberger Rat ging 1512 gegen das unerlaubte Verwenden seines Monogramms vor. In der zweiten Abteilung hängen zwei Ölgemälde eines bekannten Motivs: “Ritter, Tod und Teufel”, ein Kupferstich aus dem Jahr 1513. Übertragen hat es einerseits ein anonymer Meister, andererseits ein Johann Geminger. Beide Bilder entstanden um 1600 und sind letztlich Interpretationen. Geminger vergrößerte die Darstellung ins Tafelbildformat. Und es bereitet schlicht Freude, die drei Bilder auch hinsichtlich der verschiedenen Wirkungen von Grafik und Malerei miteinander zu vergleichen.

Dürers Papierarbeiten als Schnitzwerk, Glasmalerei oder schlicht in der druckgrafischen Reproduktion mehrerer Stecher im direkten Vergleich beobachten zu können, mag nach übertriebener Pädagogik klingen. Jedoch ist die Argumentation der Ausstellung und die historische Aufarbeitung des Begriffswandels zwingend und den Werken direkt anzusehen. Endlich einmal eine Schau, die nicht nur plausibel und deutlich ihre Inhalte in den Ausstellungsräumen organisiert und mit knappen wie pointierten Saaltexten das Verstehen der je verschiedenen Konnotationen von Kopie in den Zeitläuften erlaubt, sondern überdies noch eine, die einen umfassenden Beitrag zur bislang nur partiell geschriebenen Kunstgeschichte des Kopierens offeriert.

Diesen entbergenden und Augen öffnenden Kosmos an Werken durchhaucht der Geist der Etymologie, denn das lateinische “copia” meint “Fülle”, “Mittel”, “Wohlstand”, “Vermögen”, “Fähigkeit”, “Möglichkeit”, “Gelegenheit” oder “Vorrat” und nicht etwa “Verbrechen” oder “Diebstahl”. Nachvollziehbar wird jene Auffassung im Werkstattbild. Pieter Breugel d. J. kopierte mehrfach das Gemälde “Anbetung der Könige im Schnee”, das aus der Hand seines Vaters stammte. Drei seiner Repliken sind in Karlsruhe zu sehen. Mal fehlt der Schnee, dann sieht man beispielsweise die unbeholfene Umsetzung des Eislochs im Kanal. Das alles sind Einladungen zum vergleichenden Sehen. Und es wird erkennbar, dass bestimmte Motive einfach Hits zu ihrer jeweiligen Zeit waren und gerade in den sehr spezifizierten bürgerlichen Märkten der Niederlande ganz unbedarfterweise kommerziellen Erfolg garantierten.

Von Rubens, der das Kopieren streng überwachte und auch Reproduktionsstiche nur an ausgewählte Grafiker übertrug, weiß man, dass eine eigenhändige Kopie ein Drittel bis maximal 50 Prozent des Originalbildes erbrachte. Und nicht jeder, der eine wollte, bekam eine. Erst der Adel, dann der Rest. Selbst im Falle einer abgekupferten Komposition.

In der großen Zeit der Akademien, ging es darum, dem Original so nahe zu kommen, dass man als Schüler die Meisterschaft eines kanonisierten Juwels quasi durch die eigenen Hände nachvollziehen lernte. Amüsante Petitessen bietet die Ausstellung ferner auf. Beispielsweise einen Teil des “Prehnschen Kabinetts” von 1780 bis 1824, ein Holzkasten mit 24 Miniaturen. Diese Minimuseen zeigen zumeist keine direkten Kopien von originalen Meisterwerken, sondern entstanden oft nach Druckgrafiken. Außerdem interpretierten die beteiligten Maler stilistische Eindrücke auf dieses puppenstubenhafte Medium hin. Der gesamte Umfang beträgt 32 Kästen mit 800 Miniaturen, die Themen und Motive aus verschiedenen Jahrhunderten und Geografien wiedergeben: Eine einzigartige Kunstliebhaberei bringt sich zum Ausdruck.

In Bildern nach Frans Hals sieht man die Entwicklung der schmackhaften Pinselführung Lovis Corinths. Hier und auch bei Max Beckmann mutiert die Kopie zum Beschleuniger und Medium der künstlerischen Innovation. Bis dann im späten 20. Jahrhundert die Kopie als künstlerisches Prinzip zu einer oft verwendeten Ausdrucksform wurde. In den Jahren der Appropriation Art, die konzeptuell die Kopie zur Schleifung der Bastion namens Genie einsetzte, entwickelten Künstler die Entgrenzung des Bildes bei Entwertung materieller Faktoren wie Leinwand, Farbe oder Form. Elaine Sturtevant, die beispielhaft für diesen Modus der Aneignung gelten kann, sagte einmal über ihre Arbeit: “Es ist eine Kunst, welche die Verführung der Oberfläche wiederholt und im Prozess der Wiederholung auflöst, um dem wirklich Wichtigen Platz zu machen, dem Denken.” Sturtevants Interpretation von Andy Warhols “Flowers” (1969/70) ist demgemäß in Karlsruhe präsent. Und es ist erstaunlich, dass Mr. All is Pretty die Wiederverwendung seiner Originalsiebe durch die 1930 geborene Künstlerin gestattete. Ob das heute noch denkbar wäre?

Aber auch diese Weise der Erweiterung des künstlerischen Potenzials der Kopie stellt nicht das Ende dar. Erstaunlich ist die Vielfalt, die heutzutage möglich ist. Klaus Mosettigs Bleistiftzeichnungen des Action-Paintings “Lavender Mist” von Jackson Pollock sind mehr als nur akribische Nachahmungen. Sie verlagern den Blick auf Prozessualität und Zeit. Dass auf YouTube oder Flickr künstlerische Laien etwa Cindy Sherman imitieren, rückt nach der Faszination an der Geschichte der Kopie wieder den Alltag von heute in den Blick.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es für viele Bürger schließlich schwer nachzuvollziehen, was erlaubt und was verboten ist. Die Gesellschaft steht vielleicht vor einem Paradigmenwechsel. Bei der Einschätzung dessen, was als Kopie verstanden werden soll, bereichert die Karlsruher Schau den Diskurs erheblich. Sicher ist nicht das massenhafte, illegale Brennen von CDs, Software oder Hollywood-Streifen gemeint, ein Verfahren, auf das bestverdienende Unterhaltungskünstler wie Mario Adorf, Sven Regener oder Charlotte Roche das Spektrum der Kopie verengen wollen. Interessanterweise kaprizieren sich die halbwegs intelligenten Aneignungen von Laien auf recht komplexe Arbeiten. Siehe Cindy Sherman und ihre “Untitled Film Stills”. Das schärft auch den Blick auf tatsächliche intellektuelle Güte und entlarvt so manchen, der sich als “Künstler” gegen das Kopieren verwehrt, lediglich als Schacherer. Diesen Kandidaten kann man nur die Ausstellung ans Herz legen, damit sich vielleicht ein kontrollierterer Sprachgebrauch in Sachen Kopie durchsetzt.

Begleitet wird das Projekt, das in Kooperation mit der Hochschule für Gestaltung entstand, von einem exzellenten Katalog, der neben einer eingängigen Einführung von Ariane Mensger (S. 30-45) auch mit den derzeit rechtlichen Fragestellungen (Thomas Dreier: Original und Kopie im rechtlichen Bildregime, S. 146-155)) auseinander setzt. Außerdem kann sich der Interessent umfangreich in der Ausstellung “Hirschfaktor – Die Kunst des Zitierens” im Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM, bis 10.2.2013) über die vielfältigen künstlerischen Verwendungsweisen von Zitat und Kopie informieren. Übrigens gibt es aufgrund der Zusammenarbeit beider Häuser bis zum 5.8. jeweils einen ermäßigten Eintritt bei Erwerb eines Kombitickets.

Kunsthalle Karlsruhe: “Déjà-vu? Die Kunst der Wiederholung von Dürer bis YouTube”, bis 5. August 2012, Eintritt 8 Euro, 6 Euro erm., 2 Euro Schüler, 16 Euro Familien, Di-Fr 10 – 17 Uhr, Sa, So, feiertags 10 – 18 Uhr, www.kunsthalle-karlsruhe.de, Hans-Thoma-Straße 2-6, 76133 Karlsruhe