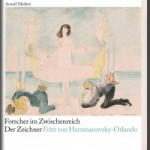

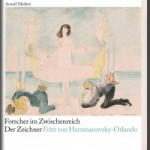

Kaum dass der vor kurzem im Residenz Verlag erschienene Bild- und Textband „Forscher im Zwischenreich / Der Zeichner Fritz von Herzmanovsky-Orlando“ uns in den Blick gerät, schon nehmen wir ihn in die Hand und ahnen sofort, welch schönes, welch interessantes Buch wir da in Händen halten.

Kaum dass der vor kurzem im Residenz Verlag erschienene Bild- und Textband „Forscher im Zwischenreich / Der Zeichner Fritz von Herzmanovsky-Orlando“ uns in den Blick gerät, schon nehmen wir ihn in die Hand und ahnen sofort, welch schönes, welch interessantes Buch wir da in Händen halten.

Die Bildreproduktionen sind einladend, eröffnen einen Blick in eine ganz eigene, durch mangelnde große Bekanntheit noch recht unverbrauchte Welt. Druckbild, Farbgebung, etc. alles einwandfrei, ja hervorragend.

Es mag dabei ein beträchtlicher Vorteil sein, dass FHO (= Fritz von Herzmanovsky-Orlando) zum Beispiel in Deutschland noch nicht allzu bekannt ist, aber auch in Österreich dürfte der beeindruckende Zeichner FHO weit weniger bekannt sein als der Schriftsteller. Zwar kamen auch in Deutschland FHOs sämtliche schriftstellerischen Werke erst in der originären Ausgabe des Residenz Verlages heraus, dann vor allem jedoch (allerdings mit mir unbekanntem Erfolg) in der dreibändigen Lizenzausgabe bei Zweitausendundeins. Aber richtig bekannt ist der Schriftsteller in Deutschland nicht geworden, sicher am wenigsten noch nördlich des Mains, also auch nicht im Ruhrgebiet.

Gewiss: In der Reihe des Heyne-Verlags „Das besondere Taschenbuch“ erschien einst in den 80er-Jahren Herzmanovskys wegen seiner Skurrilität wohl berühmtester Roman „Der Gaulschreck im Rosennetz“ mit den vom Autor selber stammenden Illustrationen. In einer Kultsendung wie der vom Hessischen Rundfunk (HR2) ausgestrahlten Ratesendung Peter Härtlings, „Literatur im Kreuzverhör“, kamen mindestens zweimal schon Texte FHOs vor, bei denen nach anonymer Textverlesung der Autor erraten oder gewusst, jedenfalls gefunden werden musste und durch Telephonanrufer auch erraten wurde. Auf den Literaturreisen von „Begegnung mit Böhmen“, eines Reiseunternehmens aus Regensburg, lässt sich u. a. der literaturkundige Reiseleiter Arthur Schnabl wirkungsvoll vorlesbare Texte von FHO wie z. B. den „Wassertrompeter“ wohlweislich auch nicht entgehen.

Aber nach wie vor gilt: So richtig im Bewusstsein durchgesickert und bleibend angekommen ist Fritz von Herzmanovsky-Orlando als Schriftsteller und als Eigenillustrator, gar als eigenartiger und beeindruckend eigenständiger Zeichner zumindest in Deutschland noch nicht.

Das neue Buch des Residenz Verlages kann dem nun durchaus verführerisch Abhilfe schaffen, so es denn wahrgenommen wird. Und das darf man ihm vorbehaltlos wünschen. In diesem wunderbar ausgestatteten Band kann man den großartigen Zeichner FHO entdecken und sich zugleich indirekt einen Zugang zu seinem Werk als Schriftsteller verschaffen; oder umgekehrt, wenn man von FHO schon etwas gelesen hat, kann man in seinen Zeichnungen eine andere, womöglich die originäre Seite von ihm in unverklemmter Offenheit präsentiert bekommen. Und wirklich: Von der chronologischen Abfolge her scheint das reife zeichnerische Werk (das jedoch zeitlebens bei FHO, also auch in seiner stärker schriftstellerisch geprägten Lebensphase) nie ganz aufhört, dem schriftstellerischen voran- bzw. vorauszugehen. Im Haupttext des Buches, im vielgliedrigen Essay von Arnulf Meifert, wird jedenfalls u. a. aufgezeigt, wie sehr auch noch das schriftstellerische Werk FHOs von dem zeichnerischen her gespeist wird, ja sich geradezu aus ihm heraus entwickelt, mental, thematisch, figural.

Fürwahr, eine Herzmanovsky-Verführung ist dieser Band, eine gelungene Verführung zu ihm als Zeichner und von da her alsbald wohl auch zu ihm als Schriftsteller. Meine Anspielung auf Rolf Vollmanns im Dezember des letzten Jahres im Albrecht Knaus Verlag erschienenen Doppelband „DER DÜRER VERFÜHRER oder die Kunst, sich zu vertiefen“ ist dabei ganz bewusst. Zudem: eine klare Überschneidung gibt es auch.

Auf der Seite 31 des FHO-Bandes finden wir eine Wiedergabe von Albrecht Dürers Radierung „Der Spaziergang“ – ein auch bei Vollmann eingehend betrachtetes Bild (vgl. dort die Seiten 33 – 35 des 1. Bandes) – konfrontiert mit FHOs Dürer-Adaption in Form einer Zeichnung.

Gerade der direkte Vergleich verrät sehr viel von der Herzmanovskyschen Eigenart, die weder vor Verknappung und Leichtigkeit noch vor satirisch grotesker Zuspitzung bzw. ironisch-humorvoller Scheinverniedlichung (hier des Todes) zurückschreckt. Wie überhaupt der Bezug auf schon vorhandene Kunstwerke, an denen er sich bewusst schulte und abarbeitete, indem er sich bewusst dagegen abhob, Fritz von Herzmanovsky-Orlando zu seinem Eigenen mitverholfen haben mag.

Arnulf Meifert tut zusätzlich das Seine zur Verdeutlichung von FHOs Eigenständigkeit, indem er ihn wiederholt gezielt und durchaus abweichend von eingeschliffenen Mustern mit Alfred Kubin, vor allem aber mit Paul Klee zusammensieht, mit dem FHO u. a. den Begriff „Zwischenreich“ teilt, wiewohl ganz anders akzentuiert.

Das fast unbekannte, recht liebevoll und höchst ansprechend präsentierte Bildmaterial alleine schon lohnt die Anschaffung dieses Bandes: Freizügig und dezent tabulos sind diese Bilder – und faszinierend merkwürdig, wenn man in ihnen immer wieder eine Verschränkung von weiblich-feenhafter Dominanz mit bis zur Karikatur submissen männlichen Ungestalten wahrnimmt, eine Verschränkung eines paradiesähnlich gemeinten Zustandes also – mag man diesen nun als eine bildgewordene Utopie oder als konzentrierte Privatmythologie auffassen – mit einer das Männliche immer wieder herabstufenden realsatirischen Konkretion.

Der große Essay von Arnulf Meifert vor allem, aber auch die kleineren Beiträge von Peter Assmann, Franziska Meifert und Siegfried de Rachwitz nebst einer den Band abschließenden Übersicht der Werke im Museumsbesitz, vermitteln uns auf wichtig erhellende, durchaus ideologiekritische Weise Zusammenhänge und Hintergründe. Politisch Schlimmes, sehr Schlimmes und in künstlerischer Form weniger Schlimmes, da künstlerisch Gebanntes, so lernen wir, entstammen ein und denselben geistigen bzw. gelegentlich abstrusen Strömungen nach 1900, an denen insbesondere auch FHOs Frau Carmen, ihn stark beeinflussend und zugleich seiner sexuellen Veranlagung maßgeblich entgegenkommend, regsten Anteil nahm.

Es fällt auf, dass Arnulf Meinert Fritz von Herzmanovsky-Orlandos phantasievoller Zeichenkunst vordringlich eine gewisse „Bannbildfunktion“ (S.62) zuzuerkennen bereit ist, ihn im Übrigen gelegentlich auch als Vorwegnehmer der Surrealisten feiert.

Als besondere Bereicherung des Bandes habe ich empfunden, dass Arnulf Meifert an den Beginn eines jeden der sieben Kapitel seines Hauptessays je eine ganze Drittelseite sehr gut ausgesuchter thematischer Aphorismen gestellt hat. Diese (von sehr verschiedenartigen Autoren stammend) sind fast durchweg kaum bekannt, wiewohl von meist hoher bis sehr hoher Qualität.

Arnulf Meifert / Manfred Kopriva (Herausgeber): „Forscher im Zwischenreich. Der Zeichner Fritz von Herzmanovsky-Orlando“. Residenz Verlag. 256 Seiten, 36 €.