Meilensteine der Popmusik (15): The Rolling Stones

Nur wenige Bands haben ihre Gefühle so offen bloßgelegt, waren so widerspenstig, und doch so ehrlich wie die Rolling Stones. Für sie gab es keine Tabuzonen. Den Grundsatz, nur nichts Persönliches in die Pop-Musik einzubringen, warfen sie einfach über den Haufen. Seit nunmehr 50 Jahren auf der Bühne und bis heute: „shocking“ um (fast) jeden Preis.

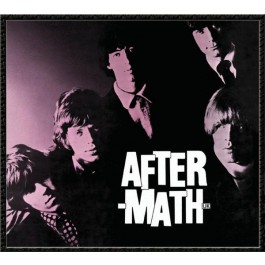

Im April 1966 mussten die Feministinnen daran glauben. Die Aussagen des Albums „Aftermath“ trieben die engagierte Weiblichkeit zur Weißglut. Auf einen Punkt: Männer sind Männer, und Frauen sind Sex-Objekte. Alles „under my thumb“, unter meinen männlichen Daumen…

Die Stones als chauvinistische Frauenhasser? Der hämische, rachsüchtige Tonfall ist laut Mick Jagger ganz und gar nicht politisch gemeint. Das ist nur die Art, wie die Stones über die Sachen reden, die sie beschäftigen. Wer so die Texte Stones-mäßig interpretierte, der begriff schnell, dass die Feministinnen nur oberflächlich zugehört hatten – ja, sogar den Fünf eigentlich hätten dankbar sein müssen. Ihr Angriff richtete sich nämlich gegen die hirnlosen Miezen, die wie Katzen schnurren. Gegen den modischen Disco-Darling, die neurotischen, reichen Töchter.

Die Beatles saßen zur gleichen Zeit (1966) im Studio und spielten ihre neue Single „Paperback Writer“ ein. Mitten in den Aufnahmen schickten sie ihren Road-Manager los um die neue Stones-LP zu kaufen, die sie dann gemeinsam durchhörten. Man witterte die mächtig heraufziehende Konkurrenz. Für viele Fachleute war „Aftermath“ die Antwort auf die damals aktuelle Beatles-LP „Rubber Soul“. Doch die Stimmungen dieser beiden Platten trennten Welten.

Die Rolling Stones hatten einen neuen sozialkritischen Höhepunkt erreicht. Zwei aufreibende US-Tourneen hatten ihr Amerika-Bild gründlich verändert. Aus dem riesigen, einsamen Land wurde ein Chrom- und Drogen-Dschungel. Trotzdem produzierten sie weiter in Hollywood, entdeckten die technischen Möglichkeiten der dortigen Studios.

„Aftermath“ brachte nicht nur zum ersten Mal ausschließlich Songmaterial von Mick Jagger und Keith Richards, sondern war auch – man höre und staune – ihre erste Stereo-Platte. Vielleicht der wirkliche Startpunkt einer Weltkarriere, die bis heute anhält. Der musikalische Durchbruch für die Stones kam mit großer Bandbreite: das zarte „Lady Jane“, das düstere „Mother´s little helper“, das hymnische „Out of time“, oder auch die modische Sitar auf „Paint it black“ (nur auf US-Album) – die damals übermächtigen Beatles hatten endlich einen gleichwertigen Gegenpart gefunden.

The Rolling Stones on youtube

_______________________________________________________

Die bisherigen “Meilensteine”:

Peter Gabriel (1), Creedence Clearwater Revival (2), Elton John (3), The Mamas and the Papas (4), Jim Croce (5), Foreigner (6), Santana (7), Dire Straits (8), Rod Stewart (9), Pink Floyd (10), Earth, Wind & Fire (11), Joe Cocker (12), U 2 (13), Aretha Franklin (14)