Vertrag verlängert: Benedikt Stampa bleibt bis 2018 Intendant des Dortmunder Konzerthauses

Zehn Jahre alt wird das Konzerthaus Dortmund im September, und rechtzeitig zur anstehenden Jubelfeier sorgt die Stadt für gute Nachrichten. Denn soeben wurde der Vertrag mit Intendant Benedikt Stampa vorzeitig um fünf Jahre verlängert.

Bis 2018 also darf er die Geschicke des Hauses nun leiten. Er habe es seit seinem Amtsantritt 2005/06 durch kluge Programmpolitik und beispielhafte Formate wie „Exklusivkünstler“ (aktuell Esa-Pekka Salonen), „Zeitinsel“-Festivals oder „Junge Wilde“ zum Erfolgsmodell gemacht, heißt es in der offiziellen Begründung.

Das exklusive Popabo, Konzerte mit hochkarätigen Solisten und Orchestern oder kleinen Ensembles, Weltmusik oder konzertante Oper spiegeln zudem eine Erfolgsmixtur wieder, die in ihrer Vielfalt Spannung verheißt, das Publikum neugierig macht. Stampa hat stets betont, dass Klappern zum Handwerk gehört. Will sagen: Ohne eine subtile, ideenreiche, auch freche Werbestrategie wäre das Konzerthaus kaum in der Lage, eine Auslastungsquote von aktuell 70 Prozent zu erreichen.

Frechheit bringt Gewinn: Dass dies nicht nur ein Spruch ist, beweist der Werbefilm über die neue Generation der „Jungen Wilden“ ebenso wie der Schatz an markigen Sätzen, die sich im Programmbuch für die Saison 2012/13 finden. Da werden die Nachwuchssolisten, schon mehr oder weniger berühmt, unter dem Titel „Das Ende der klassischen Klassik“ vorgestellt, da lesen wir als Gesamtmotto „Musik bereichert“.

Binsenweisheit hier, die Neuerfindung des Rades dort? Nehmen wir also die „Jungen Wilden“: die Pianisten Jan Lisiecki und Khatia Buniatishvili, die Geiger Ray Chen und Vilde Frang, die Sopranistin Anna Prohaska, der Cellist Andreas Brantelid sowie Sebastian Manz (Klarinette) werden sich in den nächsten drei Jahren die Konzerthaustür in die Hand geben. Im Werbefilm agieren sie wild bis zum äußersten: Musizieren sich in einen Rausch, der zur Zerstörung der Instrumente führt, während sich die Sängerin die Perlenkette vom Halse reißt.

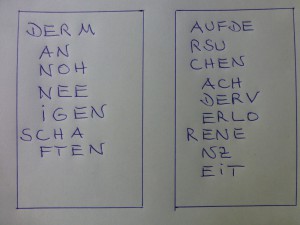

Derartige Leidenschaft, lautet die Botschaft wohl, ist auch bei den Konzerten zu erwarten (ohne Sachbeschädigung, versteht sich). Und wie steht’s um die Bereicherung mit Musik? Intendant Stampa weiß sehr wohl, dass die Kunst nach Brot geht. Doch Botschaften wie „Ich bin Millionär an Glückshormonen“ oder „Ich spekuliere. Auf Freudentränen“ bedeuten nichts anderes als die Tatsache, dass ein Leben ohne Musik seelenlos ist. Der Kunstgriff, Reizwörter aus der Wirtschaftssprache ästhetisch umzudeuten, ist dabei so originell wie frech. Aber viele mögen denken: So hätte das schon längst mal jemand formulieren müssen, um der Kunst willen.

Gut aufgestellt und ziemlich präsent also darf das Dortmunder Konzerthaus sein Zehnjähriges feiern. Mit vier Gala-Abenden vom 7. bis 10. September. Mit insgesamt etwa 100 Eigenveranstaltungen. Auf dass das geistige Kapital wachse, wie es im Programmbuch steht.

Informationen zur neuen Saison gibt es unter www.konzerthaus-dortmund.de