Gerhard Roth und die Gugginger Künstler: Tolle Bilder, empathisch einfühlsame Texte

Rechtzeitig vor dem Geburtstag Gerhard Roths, des bedeutenden österreichischen Schriftstellers, der am 24. Juni 70 Jahre alt wurde, erschien im Mai im Residenz Verlag ein opulenter Text– , Bild– und Foto–Band: Gerhard Roths „Im Irrgarten der Bilder / Die Gugginger Künstler“.

Rechtzeitig vor dem Geburtstag Gerhard Roths, des bedeutenden österreichischen Schriftstellers, der am 24. Juni 70 Jahre alt wurde, erschien im Mai im Residenz Verlag ein opulenter Text– , Bild– und Foto–Band: Gerhard Roths „Im Irrgarten der Bilder / Die Gugginger Künstler“.

So wichtig Gerhard Roths Texte für diesen Bildband auch sind, sie legen allesamt Wert darauf, die individuelle Besonderheit der Gugginger Künstler vordringlich und in uns Leser…n nachhallend zur Geltung kommen zu lassen. Was in meinem Falle zweifellos gelungen ist.

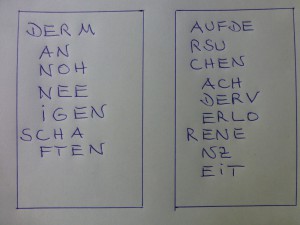

Also: Legen Sie alle Vorurteile und Vorbehalte, die Sie trotz Hans Prinzhorns Buch von 1922 und trotz Leo Navratils Veröffentlichungen vielleicht immer noch gegen die „Bildnerei“ und Gestaltungskraft von Schizophrenen und „Geisteskranken“ haben, wenigstens versuchsweise ab und lassen Sie sich ein auf die beeindruckenden, individuellen Bilderwelten der Gugginger Maler, Zeichner und Poeten. Hier nämlich werden sie zugänglich; in gewahrter, bewahrter Fremdheit und mitunter überraschender Nähe und Klarheit.

Eines der Buchkapitel (überschrieben mit „Im Haus der schlafenden Vernunft“) spielt schon im Titel auf die Bildunterschrift der bekannten Goya-Radierung an: „Der Schlaf der Vernunft gebiert Träume und Ungeheuer.“ Mir selbst kam sogleich auch noch der folgende, ebenfalls generell gemeinte, mir seit langem ebenfalls wichtige Satz des Philosophen Schelling in den Sinn: „Der Verstand ist der geregelte Wahnsinn.“

Welchen Zugang zum Schöpferischen haben die Künstler unter jenen, die in besonderer Weise auch außerhalb der Träume der Nacht von den Regelungen des eigenen Verstandes, sei’s zeitweise, sei’s dauerhafter, entbunden sind? Solche und ähnliche die Künste und den Menschen betreffende Fragen haben mich in der letzten Woche interessiert, als ich in der selten kurzen Zeit entschieden großer Sommerhitze endlich zu einer genaueren und intensiveren Lektüre dieses Text- und Bildbandes gekommen bin. Da schon schrieb ich:

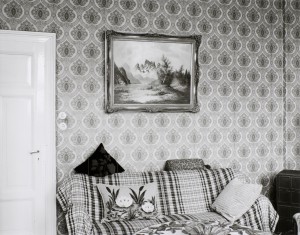

„Einen kleinen Tisch nehme ich mir, auf dessen obere Fläche das große tolle Buch auch aufgeschlagen gut passt, setze mich in den Schatten auf den Balkon und lese und schaue und lese mich fest.“ –

„Auffällig: die „Irren“ schreiben“ – ob handschriftlich, ob in Blockschrift – „ noch immer in einer Schönschrift, die auch ich in meiner Kindheit in Österreich ganz ähnlich gelernt habe.“ –

„Was denn noch schreiben über dieses im Buch selber schon Geschriebene hinaus? – Anregend ist es allemal. Und die einzelnen Bilder warten darauf, dass man über ihnen ins Sinnieren kommt und nun selber über sie schreibt und denkt, auf eigene Weise und ganz privat.“ –

„Gerhard Roth hatte jeweils Mut zu eigener Subjektivität im geduldigen Anschauen und Wahrnehmen; und fordert so wie von selbst unser Subjektives, Verwandtes Suchendes und auch Findendes, heraus.“ –

„Dieses Buch wird mich weiterbeschäftigen. Ende nicht absehbar.

„Um das Rätsel des Menschseins geht es auch hier: um das Rätsel des Menschseins, das (nur aus moderner Sicht?) unlösbare; in Kunstwerken aller Zeiten und Kunstrichtungen wäre es dann immer wieder in seiner Rätselhaftigkeit sichtbar gemacht und dargestellt worden; das Rätsel wäre so vielleicht zwar immer noch unlösbar, aber doch zugänglicher gemacht.“ –

„Durch diese Bilder und durch Gerhard Roths verfasste Einzelporträts fühle ich mich wieder offener für alte und neue Kunst und bin wohl auch wieder offener für andere Menschen geworden, lerne sie ggf. besser verstehen, schon von der neu gewonnenen Ausgangslage her.“ –

„Erst katalogartig lesend, mir erst nur die naheliegenden Fragen vorlegend: Was ist unter den Künstlern von Gugging zu verstehen? Wie heißen sie? Wie hat sich alles entwickelt?“ –

„Und auf alle diese Fragen im fortlaufenden Lesen ausführlich Antwort bekommend, ziehen mich die hier zusammengestellten Beiträge Gerhard Roths, seine Einzelporträts von Gugginger Malern und Poeten, mehr und mehr hinein

und wirken sich produktiv auf mich selber aus, mich nach meiner etwaigen Eigenproduktion fragend, mich darin ermutigend und bestärkend, mich auf meine ureigene Nuance verweisend.“

Gerhard Roth: „Im Irrgarten der Bilder / Die Gugginger Künstler“, Residenz Verlag, St. Pölten/Salzburg/Wien. 360 Seiten, € 39,90.