Wortmusik: Robert Wilson liest John Cage bei der Ruhrtriennale

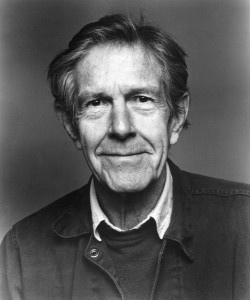

Komponist, Zen-Buddhist, passionierter Pilzsammler: John Cage wäre am 5. September 100 Jahre alt geworden (Copyright: Rex Rystedt)

Die Sehnsucht nach vollkommener Stille, die der amerikanische Komponist John Cage im schalltoten Raum der Harvard-Universität suchte und aufgrund körpereigener Geräusche doch nicht fand, führte 1952 zu seinem epochalen Werk 4’33’’, in dem nicht ein einziger Ton erklingt. Zwei Jahre vor der Uraufführung durch den Pianisten David Tudor hatte Cage die Grundzüge seines Denkens und Schaffens in seinem „Vortrag über nichts“ skizziert.

Der Sprachduktus folgt dabei einem strengen rhythmischen Muster: Cage schrieb eine Wortmusik, ein Duett zwischen Stimme und Stille, in dem es um nichts geht, oder wahlweise um alles. Tiefgründig Philosophisches trifft auf clowneske Alberei, zen-buddhistische Gelassenheit auf das nachgerade zwanghafte Aufzählen aller Abschnitte und Unterkapitel des Wortstroms.

Bei der Ruhrtriennale, die Cages Vortrag als „einen der zentralen Texte der experimentellen Literatur des 20. Jahrhunderts“ ankündigt, übernimmt es der berühmte Regisseur und Theaterkünstler Robert Wilson, die Botschaft des Komponisten unter die Festivalbesucher zu bringen – unterstützt vom Videokünstler Tomek Jeziorski und akustischen Einsprengseln von Arno Kraehahn. In ein weißes Nachthemd gekleidet, ganz Traumtänzer oder Pierrot lunaire, sitzt er in der Bochumer Jahrhunderthalle inmitten einer Wüste aus alten Zeitungen. Weiße Banner mit schwarz aufgemalten Cage-Zitaten dominieren die Bühne. Bevor die Vorstellung mit einer nicht erklärten Verspätung von 25 Minuten beginnt, zücken viele Besucher ihr Handy für ein Szenenfoto. Dann setzt der Lärm ein: unvermittelt, infernalisch. Es ist ein unbestimmbares computergeneriertes Getöse, das geschlagene zehn Minuten lang aus den Lautsprechern dröhnt und Ohren und Psyche an die Grenzen der Belastbarkeit führt. Eine Handvoll Besucher streicht bei diesem Präludium die Segel. Die anderen harren aus, ja halten sich in der Mehrheit nicht einmal die Ohren zu. Es müssen wohl treue Cage-Adepten sein, denn der Komponist wollte bekanntlich stets „alles hören, was es zu hören gibt“ – sogar in der Nähe startender Düsentriebwerke.

Wilson beginnt, indem er mit der Hand über die Buchseiten streicht. So macht er den Fluss der Zeit und der Worte sichtbar. Deutsche Übertitel gibt es für den im amerikanischen Original gehaltenen Vortrag nicht, aber das gemessene Tempo und die deutliche Diktion machen das Folgen leicht. Trotz äußerlicher Unbewegtheit ist Wilson, der in den 1960er Jahren von John Cage und Merce Cunningham beeinflusst wurde, die innere Beteiligung beim Vortrag anzumerken. Seine Stimme, warm und modulationsfähig, lässt die von Offenheit und Optimismus bestimmte Lebenseinstellung des Komponisten ebenso anklingen wie seinen skurrilen Humor, der das Publikum an diesem Abend immer wieder zum Kichern bringt. In der Endlos-Schleife, in der sich der Vortrag schließlich verfängt, flüstert, predigt und bellt er den Text heraus, bis Cage über eine Tonbandeinspielung schließlich selbst das Wort übernimmt, während Wilson auf der Bühne ein kleines Nickerchen einlegt.

Die Überblendung zeigt, wie verblüffend ähnlich Wilson-Cage und der echte Cage zu diesem Zeitpunkt klingen. Doch es dauert noch eine Weile, bis die vierzehnfache Wiederholung der immergleichen Sätze durchbrochen wird. Ein gequältes Aufstöhnen, unterdrückt und doch hörbar, können viele da nicht unterdrücken. Wer weiß, ob mancher nicht im Stillen dachte, was eine junge Frau einst frei heraus schrie, als sie Cages private Lesung dieses Texts in seiner New Yorker Dachwohnung miterlebte. Sie stürmte mit den Worten hinaus: „John, ich mag dich wirklich, aber das hier kann ich auch nicht eine Minute länger ertragen!“

(Der Bericht ist zuerst im Westfälischen Anzeiger erschienen.)