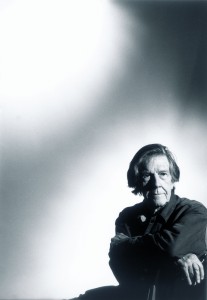

Die folgende hoffentlich kurzweilige, aber doch einige Seiten lange Liebesgeschichte rekonstruierte ich da, wo ich sie in manchen Details nicht erfand, auch aus Kopien zweier Briefe Sigismund von Radeckis, die mir Ruth Weilandt-Matthaeus schenkte und die mit mir dazu lange Gespräche führte. Sie gab mir ausdrücklich die Erlaubnis, ihre Geschichte weitererzählen zu dürfen. Ruth, die lange die Nachlassverwalterin der Werke von Radeckis war, verstarb vor einigen Jahren in Gladbeck. Auch der in Riga geborene von Radecki, der über viele Jahrzehnte in Zürich wohnte, liegt seit 1970 in Gladbeck begraben. 1953 erschien von ihm bei Rowohlt das rororo-Taschenbuch Nr. 84 unter dem Titel „ABC des Lachens“, ein Buch, das sich bis zum Mai 1981 knapp 350.000mal verkaufte.

Die folgende hoffentlich kurzweilige, aber doch einige Seiten lange Liebesgeschichte rekonstruierte ich da, wo ich sie in manchen Details nicht erfand, auch aus Kopien zweier Briefe Sigismund von Radeckis, die mir Ruth Weilandt-Matthaeus schenkte und die mit mir dazu lange Gespräche führte. Sie gab mir ausdrücklich die Erlaubnis, ihre Geschichte weitererzählen zu dürfen. Ruth, die lange die Nachlassverwalterin der Werke von Radeckis war, verstarb vor einigen Jahren in Gladbeck. Auch der in Riga geborene von Radecki, der über viele Jahrzehnte in Zürich wohnte, liegt seit 1970 in Gladbeck begraben. 1953 erschien von ihm bei Rowohlt das rororo-Taschenbuch Nr. 84 unter dem Titel „ABC des Lachens“, ein Buch, das sich bis zum Mai 1981 knapp 350.000mal verkaufte.

Mehr über diesen Übersetzer, Meister der kleinen Form und Freund von Karl Kraus bei Wikipedia oder im „Schriftenverzeichnis Sigismund von Radecki“, das Dirk-Gerd Erpenbeck bearbeitet hat, der Bochumer Radecki-Kenner, der mir mit so mancher Information auf die Sprünge half. Ihm, Ruth und Sigismund von Radecki widme ich die folgende Geschichte.

Ruth, Sigismund, und Johannes auch – eine Liebesgeschichte

Auf- und nachgezeichnet sowie koloriert von Gerd Herholz

1946, der Krieg zu Ende, Johannes war aus der Gefangenschaft zurückgekehrt. Ausgehungert waren wir, heißhungrig auch auf Lesestoff. Aber wir hatten nichts, nullkommanichts, er nicht, ich nicht, bis Johannes in Wurzen die Arbeit in der Molkerei bekam. Endlich konnten wir uns Bücher kaufen, auch welche von Sigismund von Radecki. Wir liebten den, noch ehe wir ihn persönlich kannten. Johannes hat für die Molkerei Kühe gezählt, Statistik gemacht. 1948 kam eine Anfrage von seiner alten Arbeitsstelle, dem Essener Reisebüro, das ist das große Ding am Bahnhof, eine Anfrage, ob er sofort wieder anfangen wolle. Was Besseres konnte ihm nicht passieren. Ich blieb noch in Wurzen. Als das wirklich was Festes wurde in Essen, bin ich zweimal schwarz über die Grenze, durch die Wälder mit zwei Koffern, da war alles drin, was ich so an Klamotten besaß, paar Löffel, paar Teller. Einmal bin ich von Russen erwischt worden. Aber das ist eine andere Geschichte, die ich ein anderes Mal erzähle. Diese Russen haben mir, ohne mir etwas zu tun, ganz freundlich über die Grenze geholfen. Das glaubt kein Mensch.

Und jetzt kommt ein merkwürdiger Zufall:

Wir lebten in Essen damals, in nur einem Zimmer in einem kaputten Haus, dem Elternhaus von Johannes. Teile des Daches waren aus Wellblech, damit es nicht durchregnete. 1948 war das, in der Siedlung Feldhauskamp. Einige Häuser weiter wohnte eine Dame, die hatte einen süßen Pekinesen, auf den waren wir gleich scharf. Irgendwann lud sie uns zum Kaffee ein und im Gespräch stellte sich heraus, dass sie viel über Radecki wusste. Die Dame war Gertrud Jahn, eine geborene Kirmse. Der hat Radecki sein Buch „Nebenbei bemerkt“ gewidmet, erschienen bei Rowohlt, ihr und ihrer Freundin Ziegler, also „Gertrud Kirmse und Liselotte Ziegler gewidmet“. Ich habe das sogar hier, ich müsste nachschauen. Und diese verwitwete Gertrud Jahn wohnte jetzt neben uns. Sie war seit Langem persönlich befreundet mit Radecki. Oft hat sie von ihm erzählt und mir Bücher geliehen, die ich noch nicht kannte.

„Ich war also eigentlich schon vorbereitet…“

In den 50er-Jahren zogen wir nach Moers. Da waren wir schon Radecki-Fans, wir standen auf Radecki. In Moers hatten wir ein eigenes kleines Reisebüro gegründet. Den guten Kontakt zu Frau Jahn hielten wir. Ich fuhr oft nach Essen und habe sie besucht, weil sie mir so viele schöne Dinge, aber auch andere erzählt hat. Also, Radecki sei schwierig, sie könne für nichts garantieren, wenn ich ihn mal selbst vor mir hätte, er könne sehr brüsk sein, wenn ihm nicht gut ist, dann ist er so kurz ab und die Leute beschweren sich „Ist der arrogant!“, und so was. Ich war also eigentlich schon vorbereitet.

In Essen hatte ich antiquarisch ein kleines Buch erstanden, von Jean Paul, so eine ganz kleine Schwarte, die schickten wir Radecki zum Geburtstag nach Zürich, die Adresse hatten wir von Frau Jahn. Das war der erste Kontakt. Einmal Anfang der Sechziger – glaube ich – kam von Gertrud Jahn, sie wohnte nicht mehr in Essen, ein Anruf. Sie wollte sagen, Radecki lese in der städtischen Bücherei in Düsseldorf. Das war so im …, auf jeden Fall eine kühle Jahreszeit. Wenn wir hinfahren könnten, sollten wir doch schöne Grüße ausrichten, sie selbst könne nicht, sie sei krank.

c/o westfälisches literaturarchiv (münster)

Düsseldorfer Dichterlesung

Da waren wir natürlich begeistert. Wir haben den Laden einfach zugemacht, sind nach Düsseldorf. Das war die Zeit, da waren Dichterlesungen proppenvoll. Selbst die in Düsseldorf, wo sie große Büchereien hatten. Radecki las „Der eiserne Schraubendampfer Hurricane“, sehr spannend. Wir waren fasziniert, alle waren fasziniert. Wie der lesen konnte! Die Leute liebten das, dieses Exotische. Dann war Schluss, und mein Mann meinte nur: „Ich hole unsere Garderobe, du kannst ja in Radeckis Garderobe gehen, schließt dich da der Schlange an und lässt signieren.“ Da stand ich also in der kleinen Garderobe und hab‘ mich einfach immer wieder an das Ende gestellt. Du kannst dir vorstellen warum. Ich hörte, wie er jedes Mal, wenn die Leute mit ihm sprechen wollten, einfach nur „Sigismund von Radecki“ ins Buch schrieb. Wenn dann auch nur jemand sagte: „Ach Herr von Radecki, das Buch war so schön, aber die vielen Druckfehler …!“, die fingen dann an, irgendwas fachzusimpeln. Als das passierte, ging bei ihm ein Vorhang runter. Sein Gesicht fiel richtig zusammen und Radecki antwortete nur, ja, das sei halt so. Und Schluss. Dann nur noch: „Bitteschön“, „Danke“, „Bitte“, „Danke“, so ging das. Also habe ich mir gedacht, der hat so wunderbar gelesen, und wenn er eben zu müde ist, bedankst du dich und dann schwirrst du ab. Es war so schön, da soll man nicht noch mehr verlangen.

„Das war schöner als Kino“

Ich wartete bis zuletzt, dann stand ich da und der schaut noch nicht einmal auf, und ich sage: „Guten Abend, Herr von Radecki, ich möchte mich auch im Namen meines Mannes bedanken, es war so eine wunderbare Lesung“, und da habe ich irgendwie, es sind alles so Zufälle, habe ich hinzugefügt: „Das war schöner als Kino!“

Ich wusste gar nichts, wusste nicht, dass er jeden Abend ins Kino ging, der konnte ohne Kino nicht leben. Jeder Film wurde angeschaut. Später, in Zürich, habe ich das gemerkt, manchmal schreckliche Filme, die mir nicht gefielen. Ein paar Mal bin ich verärgert `rausgegangen.

„Herr von Radecki, mir gefällt das nicht, seien Sie nicht böse, ich möchte jetzt gehen.“

„Ja, ja, natürlich, gehen Sie.“

Und er blieb sitzen. Aber manchmal haben wir auch zusammen geweint. Das war bei „Frühstück bei Tiffany“, da haben wir zusammen geweint.

Als er also in Düsseldorf hörte, dass ich sagte: „Das war schöner als Kino“, da schaute er auf, da guckte er mich richtig groß an – sonst hat er die Augen immer so halb zugehabt –, so hat ihm das gefallen, auf einmal ist er wieder aufgeblüht.

„Ich soll auch schöne Grüße von Frau Jahn ausrichten.“

„So? Danke schön, wie geht’s ihr?“ So richtig steif.

„Es geht ihr gesundheitlich nicht so gut.“

„Ja, das ist schade.“

Ich hatte immer noch das Buch unterm Arm, vergessen, vor lauter Begeisterung.

„Ist das Buch da zum Signieren?“

„Ja, Entschuldigung, bitte schön.“

So, jetzt schrieb er. Ich denk‘, was machst du denn jetzt?

„Herr von Radecki, wir verstehen das, wenn Sie jetzt absagen, aber mein Mann hat mir aufgetragen, Sie zu fragen, ob wir Sie zur Erfrischung irgendwie einladen könnten in das Café da vorne oder wohin Sie wollen.“

Das hatte ich natürlich erfunden.

„Ich kann verstehen, dass Sie erschöpft sind“, aber ich hab’s halt versucht. Da guckt er wieder groß und sagt:

„Ach wissen Sie, ich bin so müde, ich möchte jetzt gerne ins Hotel.“

„Ja, das verstehe ich. Danke.“

„Aber, wissen Sie, ich bin morgen den ganzen Tag in Düsseldorf, und wenn Sie wollen, dann können wir uns morgen treffen.“

Und ich darauf: „Das werde ich meinem Mann sagen. Ich weiß nicht, wie sein Dienst ist.“ Wir konnten den Laden schließlich nicht einfach ein paar Tage zumachen.

„Ach“, sagte er, „ich wohne in dem und dem Hotel“, den Namen weiß ich jetzt nicht mehr, „rufen Sie mich doch bitte morgen früh noch einmal an.“

Wir waren eine Lachgemeinschaft

Das haben wir gemacht, angerufen von Moers aus, und er fragte: „Wollen Sie am Nachmittag kommen oder am Abend?“ Da habe ich geschaltet und gedacht, wenn du sagst: „Am Nachmittag“, dann hat man eventuell den Abend noch, wenn ich sage: „Am Abend“, dann muss man um zehn Uhr verschwinden.

„Wenn es Ihnen recht ist, dann nachmittags.“

„Gut. Und wollen Sie mich abholen?“

Ja, denn wir hatten damals doch ein Auto, einen Opel. Ich habe natürlich gedacht, er will mit uns in ein Lokal gehen.

„Wir möchten Sie ein Stück über den Niederrhein fahren, wenn das Wetter gut ist, und dann irgendwo eine Tasse Kaffee trinken.“

„Ja“, sagte er, „ich hätte eher gedacht … bei Ihnen Zuhause?“

„Ach, Herr von Radecki, wir wohnen in einem schlecht möblierten und schlecht heizbaren

Zimmer.“

Das war damals so, wir sind da eingewiesen worden und wohnten immer noch da. Ein kleiner Raum, eine Küche mit einem alten Kohleherd drin, mehr nicht.

„Eigentlich macht mir das nichts. Aber heizbar müsste das schon sein. Wissen Sie, ich habe bei Else Lasker-Schüler in ihrem kleinen Dachkämmerchen gesessen und das war so gemütlich.“

Ich entschied aber: „Wir holen Sie ab und wenn es Ihnen recht ist, dann fahren wir irgendwo Kaffee trinken.“ So haben wir es gemacht und sind in Büderich gelandet, im „Landsknecht“, ein Ausflugslokal, da war kein Mensch.

Wir tranken gemütlich Kaffee, aßen Kuchen und unterhielten uns. Es war sofort so, dass wir über dieselben Sachen lachten. Wenn er was erzählte oder wenn mein Mann aus seiner Praxis Reisebüro was erzählte, dann waren wir eine Lachgemeinschaft. Er kam aber auch auf ernstere Themen und wir waren plötzlich bei Alexander dem Großen gelandet und er sagt:

„Ja …“

Und ich sage „Es waren alles nur grausige Kriege, die mussten bloß immer Kriege machen.“ Er darauf: „Wenn der Alexander nicht gewesen wäre, dann müssten wir alle Pferdemilch trinken.“

„Na und? Erstens mal wären wir daran gewöhnt und zweitens, warum denn nicht?“

Ach, er hat mich ganz entsetzt angeschaut. „Ja, wenn Sie das so sehen.“

In dieser Art und Weise ging das Gespräch und plötzlich war es acht Uhr abends. Da haben wir gesagt, wir müssten jetzt gehen und er hat auch gesagt, es werde jetzt Zeit: „Ich habe im Hotel das Abendessen bestellt.“ Wir fuhren ihn nach Hause ins Hotel und zum Abschied hat er sich für den schönen Nachmittag bedankt, und wir haben uns auch bedankt. Mir hat er zugenickt: „Es war sehr amüsant.“ Als ich ihm später, nach vielen Jahren, erzählte, was er da gesagt hatte, wie ich ihm das wiedererzählte, wie das gewesen war: „Ach ja?“, sagte er, das war ja, ja, ja, da hat er sich erinnert.

„Aber habe ich das wirklich gesagt?“

„Ja, Sie haben gesagt: ‚Es war sehr amüsant.‘“

„Das war doch nichts Schlimmes.“

„Nein, aber zu wenig.“

Die Nase

Zum Schluss meinte Radecki noch: „Ich lese morgen in Herne, das ist nicht allzu weit von Moers. Wenn Sie können und wenn Sie wollen und wenn Sie Lust haben, ich mach‘ dann auch ein anderes Programm.“ Natürlich sind wir nach Herne gefahren. Da war Radecki noch relativ jung und noch gar nicht so krank. Der Veranstalter lud ihn hinterher zu einem Abendessen ein. Später nahm er das überhaupt nicht mehr an. Kurz vor Beginn kamen wir an, wir suchten ihn auf und er hat sich gefreut. Er hat uns vorgestellt:

„Das sind Freunde, ich möchte sie gerne nach der Vorstellung mitbringen.“ „Selbstverständlich, Herr von Radecki.“

An diesem Abend las er seine Übersetzung von Gogols „Die Nase“, das ist eine Geschichte, da ist der ganze Abend weg. Wir haben uns später herzlich verabschiedet, Adressen hatten wir schon ausgetauscht. Wir sind glücklich nach Hause gekommen, haben geschwärmt, das war ein Erlebnis, ach, war das herrlich in Düsseldorf und Herne, und haben uns weiter gar nichts erhofft.

„Manchmal war das Publikum blöde …“

Später reiste Radecki erneut durchs Ruhrgebiet. Da gab es in Bochum eine Vermittlung, Wortmann hieß der Mann, glaube ich. Der besorgte die Vermittlung von Schriftstellern für Lesereisen, Vorlesebüro oder so was, Vortragsamt. Der hat Radeckis Tournee geplant mit Zugverbindungen, die waren zum Teil so schlecht, dass er manchmal irgendwo lange herumsaß, und da hat mein Mann gemeint, abends war er ja frei, er könne ihn mit dem Auto fahren. Das hat er natürlich gerne angenommen. Wir sind mit ihm gefahren, jeden Abend, überall war das Publikum anders. Er war sehr penibel, er brauchte sehr viel Licht, wollte immer ein Glas Wasser, aber bitte kein Mineralwasser, einfach aus der Leitung, weil er sonst Aufstoßen hatte. Rechts die Lampe, links das Wasser und einen Tisch und einen Stuhl. Das klappte fast nie. Meistens hatten sie da eine Flasche Wasser hingestellt. Nichts klappte, obwohl Herr Wortmann sehr tüchtig war, überallhin hatte er alles Wichtige geschrieben, aber wie es so ist. Da war Radecki froh, wenn ich immer vorher hingegangen bin und mir alles angeschaut habe. Ich spielte ein bisschen den Reisemarschall. Manchmal war das Publikum blöde, hat an der falschen Stelle gelacht, dann war er traurig.

Ein Brief aus Zürich

Irgendwann kam ein Brief aus Zürich, den habe ich noch hier, darin steht: „Sehr geehrte Frau Weilandt, sehr geehrter Herr Weilandt, Sie werden sich wundern …, ich bin allein, Sie haben immer so viel von Ihren Reisen erzählt …“, wir machten damals ja sehr viele Reisen selbst, zum Schauen für die Kunden, waren auch eingeladen auf großen Traumschiffen, das habe ich alles ausgenutzt, und ich reise auch sehr gerne, „ … aber auf Reisen ist man noch einsamer als sonst, und da wage ich zu fragen, ob Sie mich auf Ihre nächste Reise mitnehmen wollen als Dritten im Bunde.“

Dieser Stil! Er war als junger Mann einmal Hauslehrer gewesen, bei den Falz-Feins, in der Ukraine, reiche Leute hatten damals einen Privatlehrer für ihre verwöhnten Kinder, es waren gebildete Menschen und er musste den Kindern Mathe beibringen. Da war er bei Großgrundbesitzern, Super-Millionären damals im zaristischen Russland, es sollen deutsche Einwanderer gewesen sein.

„Getrennte Kasse, ich verspreche Ihnen, ich werde nicht stören.“

Wir haben sofort gesagt, das machen wir. Wir schrieben zurück, wir seien entzückt, wir würden ihn gerne als Dritten haben wollen, er solle sagen, was er besonders gerne sehen möchte. Wir hätten noch das Auto, wir würden eventuell eine Autoreise machen. Da sieht man mehr. Er schrieb dann, er möchte gerne nach Holland. Er möchte die Stätten von Peter dem Großen sehen und Holland überhaupt. Und segeln möchte er. Das war der Beginn unseres Reisens und das ging wunderbar. Die erste Reise unternahmen wir 1962 mit dem alten Opel. Wir fuhren mit dem Opel, weil der Opel eben billig war, den fuhren wir bis zuletzt. Am Ende mussten wir vorne die Türe mit einer Zange aufmachen, weil der Griff abgebrochen war. Es war richtig rührend, wie Radecki sich bemühte, dass er bloß nicht lästig wurde. Wir hatten ihn in Duisburg abgeholt, alles ins Auto gepackt, die Koffer, und sind losgefahren Richtung Holland. Wir wohnten in einem Hotel, Johannes hatte das vorher gebucht, es war ja sein Beruf. In Gegenden, wo man segeln konnte, sind wir gesegelt. Wir haben fotografiert, leider welken die Dias, alle Farbfotos haben unmögliche Stiche bekommen.

Es entwickelte sich eine intensive Freundschaft, wir sahen uns jedes Jahr vier- bis fünfmal. Einmal waren wir eingeladen auf Mallorca, da grantelte er: „Da sind so viele Leute.“ Ich habe geantwortet: „Da sind gar keine vielen Leute. Mallorca ist so eine zauberhafte Insel“, vor allen Dingen damals, idyllisch. Da waren höchstens Engländer, die Deutschen kannte man da noch gar nicht so. Doch dann brach die Cholera oder so was in Spanien aus, da musste man geimpft werden, und wir Esel hatten alles schon gebucht. Also sind Johannes und ich allein nach Mallorca, mittlerweile hatte Radecki in Zürich auch noch die Grippe bekommen.

ruth & svr (westfälisches literaturarchiv)

Also bin ich mit Radecki alleine los

Wir hatten es immer noch schwer mit dem kleinen Reisebüro, überhaupt etwas zu verdienen. Wir lebten noch in Moers. Und diesmal wollte Radecki, dass wir ihn auf einer Reise in den Süden begleiteten. Johannes konnte nicht mit. Einer musste Geld verdienen. Also bin ich mit Radecki alleine los. Er wollte so gerne nach Dalmatien. Früher, in den Dreißigern, ist er da gesegelt, das war ein wunderbarer Segeltörn. Mein Mann hatte alles gebucht, auch das Schiff, das sah von außen sehr schön aus. Mit dem Schiff sind wir von Venedig aus nach Split und Dubrovnik. Getroffen hatten wir uns in Mailand, im Zuge. Er kam von Zürich, ich kam von hier oben. Ich habe gedacht, wenn ich den jetzt verpasse, dann reist der irgendwohin und ich irgendwohin. Es hat aber alles geklappt. Johannes konnte nicht mit. Wir konnten den Laden nicht so lange zumachen, wir hatten ja nur einen Lehrling. Auf dem Schiff und in Split war es sehr schön, in Pula allerdings ging eine Kompanie Soldaten an Bord. Also, es war unsäglich, die Toiletten konnte man nicht mehr benutzen. Da hat Radecki oben an Deck geschlafen, an Schlaf war aber nicht zu denken, die randalierten auch an Deck. Ich hatte eine Kabine, da kamen noch zwei andere Frauen rein, die sich vor den Soldaten fürchteten, es war höllisch. Der Kapitän und die Stewards hatten überhaupt nichts zu sagen, die Soldaten waren so frech, die haben alles vertrieben, wir mussten uns also verstecken. Schließlich sind wir in der Nacht doch in Split angekommen und die Soldaten gingen von Bord. Später, von Dubrovnik aus, sind wir auf nach Korcula, mit einem kleinen Segelboot. Da hatten wir Glück, denn zunächst war kein Segelboot zu mieten. In den Prospekten, da kann man natürlich alles machen. Es ist immer peinlich für das Reisebüro: Man arrangiert alles, man hat an das Hotel geschrieben, die haben zurückgeschrieben: Alles in Ordnung, Segelboot wird gestellt. Nichts war da. Wir sind ein bisschen rumgelaufen, am Strand des Hotels sahen wir ein kleines Segelboot mit zwei jungen Leuten und die kamen ziemlich nah vorbei, da haben wir gewinkt, und sie legten an, wir hin und gefragt: „Wir möchten so gerne segeln …?“ Das alles musste immer ich machen, er traute sich nicht. Wir haben das dann gemanagt, ich habe sogar ein paar englische Worte rausgekramt, hinterher hat er gesagt: „Sie sprechen ein wunderbares Englisch.“, dabei waren das ungefähr die einzigen Worte, die ich kannte. Wir sind mit diesen jungen Leuten gesegelt. Allein wäre ihm lieber gewesen. Es war trotzdem ganz schön. Wir segelten jeden Tag, bezahlten sie. Sie waren ganz versessen auf D-Mark, das klappte gut, sie waren freundlich, auf diesem Boot blieben wir 14 Tage. Wir haben fotografiert, haben da und dort angelegt und sind gelaufen.

Große Hitze in Gladbeck und Schiffbruch bei Plön

1967 las Radecki hier in Gladbeck, im Sommer, am 12. Juli, es herrschte große Hitze, aber trotzdem sind die Leute gekommen. Am nächsten Tag bin ich mit ihm nach Plön gefahren, nach Schleswig-Holstein. Wir wollten dort mal versuchen zu segeln. Das Hotel, in dem wir wohnten, hieß „Fegetasche“. Tatsächlich haben wir ein Segelboot mieten können. Radecki hat gemeint: „Wir brauchen einen kleinen Außenbordmotor, wenn wir raussegeln und es ist windstill, es war ja im Sommer, dass wir auch wieder gut zurückkommen. Da haben die einen Motor, ein Mordsding, hinten an das kleine Segelboot gehängt, Radecki saß vorne und ich saß hinten am Ruder. Wir sind rausgesegelt, haben den Motor zur Probe angelassen, es ging ganz gut. Es gibt da so kleine Inselchen, sehr schön. Wir haben an einem Steg angelegt. Radecki war ja das Große gewöhnt, da war nie was abgesperrt bei denen, damals als er jung war, die konnten anlegen, wo sie wollten. Hier aber war alles privat, wir wurden weggejagt, sind wieder in See gestochen und wollten nach Hause fahren. Radecki hatte sich noch nicht richtig hingesetzt, da kam aus heiterem Himmel eine Bö und wir sind gekentert. Wir sahen aber das Ufer noch. Ich fand das so komisch, ich dachte, es gibt doch einen Film von Oliver Hardy und Stan Laurel, wo die Schiffbruch erleiden, da schwimmen auch die Sachen von denen so schön ruhig auf den Wellen. Die Bö war weg, meine Handtasche, meine Strickjacke, alles war auf dem schönen glatten Wasser verteilt. Ich habe einen Lachanfall gekriegt und Radecki sah ganz belämmert aus. Er ärgerte sich, dass er so ungeschickt gewesen war. Er hatte Angst, dass ich ihm böse wäre. Ich fand es aber amüsant, uns konnte doch nichts passieren, es war so ein schöner Sommertag. Wenn wirklich meine Strickjacke weg gewesen wäre …, ich fand es irgendwie romantisch, habe herzlich gelacht wie im Kino und gedacht, jetzt versinken wir gemeinsam in der Flut. Aber wir schwammen natürlich, nur das Schiffchen ging immer weiter unter. Blubb-blubb, dann war es weg. Ich habe schnell alles eingesammelt, was noch herumdümpelte. Wir sind Richtung Land, es war nicht weit, 200, 300 Meter, das konnten wir mühelos in dem warmen Wasser schwimmen. Plötzlich tauchte ein großer Schatten auf, eine Riesen-Yacht, die wollten uns helfen, da war ein kleiner Junge oben, der hatte eine Schwimmweste an wie alle Kinder, die auf einem Segelboot geboren sind, die kam so nah ran wie möglich und sie ließen Eimer herab und hatten auch noch ein kleines Beiboot, ein Gummiding. Unser Segelboot war auch noch zu sehen, am Mast haben wir eine Kette befestigt und das Boot sogar ein Stückchen abgeschleppt, bis es auf Sand festlag, nur der Mast ragte noch aus dem Wasser. Dann haben die lange gewürgt, auch der Bootseigner selbst, der hatte Leute, die mithalfen. Alle zogen es dann noch ein Stückchen, bis es schräg am Ufer lag, wir haben es mit Eimern leer geschöppt. So haben wir es wieder manövrierfähig gemacht, waren nass bis auf die Knochen, das Boot war naß und der Motor war natürlich hin.

Das einfache Leben

Mit Johannes habe ich auf Reisen meistens Krach gekriegt. Radecki hat mir mal gesagt, wie schön das ist, auch mit dem Johannes, wir hätten uns noch gar nicht gezankt. Auch zu mir hat er gesagt. „Wir zanken uns gar nicht.“, er hat ja nicht gewusst, dass ich abreisen wollte in Plön. Aber nicht wegen der Panne, das war Pech, sondern wegen seiner komischen Ansichten. Mit Johannes, das war der Alltag, und es war sehr schwer, uns eine Existenz aufzubauen. Wir waren so arm wie die Kirchenmäuse und hatten das Reisebüro mit all dem geschenkten Zeug, einer alten Schreibmaschine, die Wohnverhältnisse war man einfach gewöhnt, und es war so mühselig. Es war gar nichts, Hauptsache, man war trocken. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.

Ich weiß nicht, du wirst merken, wie ärmlich ich hier heute in Gladbeck wohne. Ich habe beschlossen, mich zurückzuversetzen in die Lebensweise der damaligen Zeit. Da lebten wir ruhiger und mussten eben nur sehen, dass wir satt wurden. Dieses ganze Pipapo, dieses Fernsehen und das alles habe ich schon abgeschafft. Ich habe jetzt bewusst aufs einfache Leben umgeschaltet. Das bekommt mir. Ich lebe meist im Schrebergarten mit den Katzen, und Katzen sind wunderbar, ich meine … Hunde auch.

Wir waren alle sehr freundlich, Radecki war sehr höflich, der alte Kavalier schleppte sogar meine Handtasche, manchmal. Der Johannes war so treu und lieb, das war harmonisch. Johannes hat mich auch auf seine Art geliebt, aber die Art, wie mich Radecki geliebt hätte, selbst, wenn sie nicht platonisch geblieben wäre, die hat mich ja nun fasziniert. Diese Geistigkeit, dieser Charme, den Radecki hatte, die Erotik des Geistes, das hat mich fasziniert, da störte mich gar nicht, dass er die letzte Zeit so gebrechlich wurde. Wenn ich jetzt manchmal einen alten Mann von hinten sehe und mit dem schleppenden Gang, wie er nicht mehr so richtig laufen konnte vor Schwäche, und ich sehe manchmal hier so einen alten Mann, mit einer Mütze mit einem Schild drauf, dann denke ich, es wäre Radecki. Ich habe ihn geliebt. Ich wollte immer in seiner Nähe sein. Ich habe mal gesagt, dass ich ihn liebe. Da hat er gesagt: „Nein sie lieben mich nicht.“ Es ist eine ganz verrückte Liebe. Ich weiß gar nicht, was das war bei mir, vielleicht war das, weil ich keinen Papa gehabt habe oder so. Ich fühlte mich geborgen. Mit Johannes musste ich kämpfen, ich musste Schriftsätze machen, ich musste verhandeln, wir hatten den Kartellprozess am Hals, wir wollten ein Vollreisebüro sein und kriegten keine Zulassung. Ich habe mit Johannes immer nur gekämpft, mit ihm gegen diese widrigen Umstände, dass wir nun endlich ein bisschen aus der großen Armut rauskamen. Und bei Radecki fühlte ich mich geborgen.

Pension Persévérance

Wir haben immer unsere Reisen selbst bezahlt, auch wenn wir zu dritt waren. Und er seine. Auch 1965 das Haus, das kleine Chalet im Tessin, alles wurde durch drei geteilt. Erst das Haus und dann der Verbrauch. Am Anfang habe ich gekocht, doch dann hatte ich keine Lust mehr. Radecki liebte mich auch irgendwie als Hausmütterchen. Er fand das faszinierend, wie ich gekocht habe. Meistens hat es ihm geschmeckt, aber einmal hat er gesagt: „Hier an diese Spaghetti, es wäre schön, wenn da ein Ei dabei wäre.“ Wir waren diesen Mangel gewöhnt, wenn es Spaghetti gab und Soße, da gab es kein Ei. Er hat in Zürich gelebt und da hatten die am Essen keinen Mangel. Radecki war nicht arm, nur in der Berliner und in der Wiener Zeit, da war er arm wie eine Kirchenmaus. In Zürich wohnte er in einer Pension, Pension Persévérance in der Neptunstraße, das passte für ihn, er lebte bescheiden. Hatte ein gemütlich eingerichtetes Zimmer, alles alte Klamotten, mit zwei Couchen drin, eine für tags zum Schlafen und eine für nachts, damit er nicht ununterbrochen in derselben Bettcouch liegen musste. Ich habe also nicht mehr kochen wollen, ich kam so gar nicht zur Erholung, und dann hinterher spülen, so ein Ferienhaus, das ist Wahnsinn. Lieber bin ich mit ihm in den „Vier Jahreszeiten“ gewesen in Hamburg, das hat mir besser gefallen. Er hat eingesehen, wenn er in so einem teuren Hotel wohnen wollte, das konnte ich nicht bezahlen, das war fast zum Ende unserer Zeit, so nach acht Jahren etwa, 1968. Da hat er diese hohen Hotelkosten für mich bezahlt, aber die Reisekosten habe ich selbst bezahlt.

svr, ruths handtasche? westfälisches literaturarchiv

„Sie sind der gebildetste Mensch, den ich kenne. Neben…“

In Zürich sind wir abends aus dem Kino gekommen, der Film hatte mir gefallen, ich hatte gute Laune. Und er hat sich gefreut, er hatte immer Angst, dass mir ein Film nicht gefiel. Da waren vielleicht Schwarten dabei, das habe ich dann auch gesagt und gedacht, wir könnten hier doch viel lieber am Seeufer sitzen. „Ich möchte aber gerne ins Kino.“, sagte er, wie fast immer.

Wir gingen durch Parkanlagen, die Luft war sommerlich und wunderschön, die Laternen leuchteten durch die Blätter, er wollte mir erklären, was das für Bäume waren, da habe ich gesagt: „Das sind Eschen.“ „Sie wissen ja schon alles“, sagte er, „ich wollte Ihnen das gerade erklären.“ Und dann fügte er hinzu, er konnte nicht anders: „Sie sind der gebildetste Mensch, den ich kenne. Neben Heinrich Fischer, dem Freund von Karl Kraus, Kraus hat Fischer seinen Nachlass vererbt. Mit Heinrich Fischer war ich auch befreundet. Er hat einmal mir das Kompliment gemacht, ich sei der gebildetste Mensch, weil er meinte, ich verstünde von Wirtschaft was, ich hatte so viele Berufe, nicht nur flüchtig, sondern jeden mindestens drei Jahre ausgeübt.“

Durch seine Krankheit kriegte Radecki jede Erkältung mit, er musste husten, hatte sich schon wieder erkältet, obwohl es Sommer war, ich habe ihm ein Glas Wasser gebracht, mit einer Art Aspirin und Vitaminen drin. Ich wohnte gegenüber im Gästehaus Cäcilienheim, er wohnte schräg gegenüber in der Pension Persévérance, Persévérance, das war eine katholische, von Schwestern geleitete Pension. Er hat mir einmal erzählt, er sei morgens immer verkatert. Er hatte Morgendepressionen, immer eine bestimmte Sorte Wein vorrätig, wenn er morgens arbeitete. Um 6 Uhr stand er auf, ging rüber in die Messe, die Kirche lag neben seiner Pension.

Draußen vor dem Tore

Da standen wir also bei ihm kurz vorm Törchen. Ich sage: „Wenn Ihnen nicht gut ist, damit das dann nicht so ausbricht, nehmen Sie doch schon mal eine Tablette, ich habe die oben.“

„Ja, vielleicht hilft das doch, es wäre ja schlimm, wenn ich jetzt krank würde und wir könnten nicht laufen zusammen.“

Ich fragte: „Können Sie hier warten oder da drüben, da ist eine Bank?“

„Nein, nein, ich warte hier am Törchen.“

Es war nur ein Katzensprung, ich fuhr hoch, einen Lift hatten sie ja. Schnell war ich mit den Tabletten wieder unten: „Sie müssen aber viel dazu trinken.“ Wie ich ihn so ein bisschen bemuttert habe, sieht er mich an: „Ich möchte Ihnen aber noch was sagen.“, kurz vor der Verabschiedung. Verabschiedet haben wir uns immer mit so einem Kinderkuss, entweder auf beide Wangen, also französisch, oder einfach so einen leichten Kinderkuss, das war aber schon vorher. Übrigens habe ich das mit vielen meiner Freunde so gemacht.

„Mir fällt es schwer, und ich weiß, es sollte eigentlich ungesagt bleiben“, es sind genau seine Worte, ich habe die im Hirn, ich hab‘ natürlich abgewartet, hab‘ ihn angeguckt, „… ich muss Ihnen sagen, dass ich Sie liebe.“ Da habe ich gestottert: „Ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll.“ „Sagen Sie nichts. Ich sage Ihnen, ich liebe Sie mit meinem Kopf, mit meinem Herz, mit meinem Gefühl und mit meinem Verstand. Ich liebe Sie mit allen Fasern meines Herzens.“ So was hatte ich mir immer gewünscht. Dass er das noch betont. Dann sind wir ein bisschen näher aneinander gerückt. Ich habe es ihm nicht geglaubt, man hat es ihm nicht angemerkt, er war so zurückhaltend. Wir haben noch gescherzt und gesagt, so was wie wir in Plön gesegelt sind, das machen wir nie wieder, und wir sind auch nie wieder aufs Boot gegangen.

„Die Worte, die Worte waren so schön“

Ich hatte mir das so gewünscht, und andererseits habe ich den Johannes vermisst. Es war ganz komisch. Wenn ich Radecki um den Hals gefallen wäre, wäre er vielleicht erstarrt. Später fand ich es auch unfair dem Johannes gegenüber. Es ist nichts passiert, worauf der Johannes eine Ehescheidungsklage hätte einreichen können. Die Worte, die Worte waren so schön. Die Worte und Gesten und Küsse, das war nun wirklich meine letzte Reise nach Zürich. Schon bald wurde er so krank, dass wir ihn zur Behandlung hier ins Barbara-Hospital nach Gladbeck geholt haben. Ein paar Wochen später ist er gestorben.