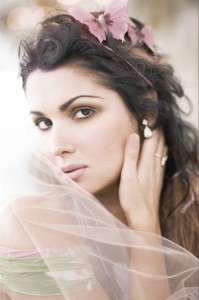

Auf hohem (Preis-)Niveau: Anna Netrebko als „Jolanthe“ in der Philharmonie Essen

Anna Netrebko sang in Essen die Titelpartie aus Tschaikowskys letzter Oper "Jolanthe" (Foto:Ester Haase)

Die Erkenntnis trifft den Grafen Vaudemont wie ein Blitz. Eben noch bat er die Königstochter Jolanthe um eine rote Rose als Zeichen ihrer Zuneigung. Aber die rätselhafte Schöne reicht ihm aus dem bunten Strauß eine weiße Rose. Als der Graf insistiert, reagiert die junge Frau immer ängstlicher und verwirrter. Endlich begreift der Graf: Die Geliebte ist blind. Der Vater schirmte sie so sehr von der Außenwelt ab, dass sie selbst nichts von ihrer Blindheit weiß.

Dies ist die Schlüsselszene aus Peter Tschaikowskys letzter Oper, dem Einakter „Jolanthe“, der die Titelheldin auf dem schmerzlichen Weg vom unwissenden Kind zur liebenden Frau begleitet. Inspiriert vom Drama „König Renés Tochter“, das dem dänischen Schriftsteller Henrik Hertz 1845 europaweit Erfolg einbrachte, schrieb Tschaikowsky ein ungemein lyrisches Werk von schier überströmendem Melos. Zehn Gesangssolisten, Chor und Orchester stimmen nach Jolanthes wundersamer Heilung in das allgemeine Gotteslob ein. Die Kräfte des Willens und der Liebe haben über die Gesetzte der Natur gesiegt.

Obgleich in Russland beliebt, taucht das Werk hierzulande kaum je auf den Spielplänen auf. Zu wenig abendfüllend ist das Stück, zu wenig bieten sich Kombinationen mit anderen Opern an. Auch will das große Solistenensemble möglichst gleichrangig besetzt sein. Dies ist nun einer konzertanten Produktion der „First Classics Berlin GmbH“ gelungen, die seit Anfang November mit der Sopranistin Anna Netrebko als Zugpferd auf Tournee ist.

So ergab sich in der Philharmonie Essen die seltene Gelegenheit, die märchenhafte Oper mit der tiefenpsychologischen Ebene kennen zu lernen. Im Vorfeld muteten freilich vor allem die Kartenpreise märchenhaft an: 50 Euro für einen Stehplatz, 150 bis 260 Euro für einen Sitzplatz, weitere 10 Euro für ein Programmheft, dem Entstehung und Bedeutung des Werks nicht eine einzige Zeile wert ist.

Gleichwohl blieb kaum einer der nahezu 2000 Plätze unbesetzt. Den „unvergesslichen Abend“, den das Programmheft versprach, haben die Besucher indes nicht allein der Netrebko zu verdanken. Es war die erlesene Sängerriege, die den Abend zum Fest erhob: Die Diva war umringt von stimmstarken Partnern, die einer veritablen Staatsopern-Premiere Ehre gemacht hätten. Die Partie des Almerich färbt JunHo You bei hoher Textverständlichkeit nahezu heldisch hell. Kernig, zuweilen beinahe gallig, dann wieder schwärmerisch ausgreifend gestaltet Alexey Markov den Robert. Hinreißend auch Monika Bohinec, die Jolanthes Amme Martha ihren wunderbar farbenreichen, stets flexiblen Mezzosopran leiht. Feierlich, aber beseelt klingen Vitalij Kowaljow als König René und Lucas Meachem als maurischer Wunderarzt Ebn-Hakia. Bis in die kleinsten Nebenrollen gibt sich niemand aus diesem Ensemble eine ernsthafte Blöße.

Das Orchester der Slowenischen Philharmonie und der Slowenische Kammerchor erweisen sich dabei keineswegs als Partner zweiter Wahl. Unter der Leitung des Franzosen Emmanuel Villaume breitet das Orchester akustisch überzeugende Naturbilder aus. Nur selten ist der orchestrale Glanz auf Gala-Effekt gebürstet. Die Musik fließt in großen, unaufdringlich noblen Bögen.

Anna Netrebko scheint die lyrische Partie der „Jolanthe“ wie auf den Leib geschrieben. Hier kann sie ihr reich umflortes Luxus-Timbre changieren lassen, kann spielerisch wandeln auf dem Grat zwischen mädchenhafter Unschuld und sirenenhafter Verführungskraft. Aus zarter Wehmut steigert sie sich zu leidenschaftlich ausgreifenden Höhepunkten, aus traumverlorener Trance zu nervöser Erregung, im Finale schließlich zu triumphalen Tönen. Die Partie strömt förmlich aus ihr heraus, unangestrengt und wie aus einem Guss. Wie bei einer derartigen Gala nicht anders zu erwarten, endet der Abend mit Ovationen. Bang hallt nur ein Gedanke nach: Die Frage nämlich, ob seine geldwerte Exklusivität nicht Wasser auf die Mühlen derer gießt, die Klassische Musik gerne als „überflüssiges Luxusvergnügen“ diffamieren.