Wer hätte das gedacht: Da präsentiert Dortmund die bislang wohl weltweit umfangreichste Retrospektive zum Werk von Winsor McCay.

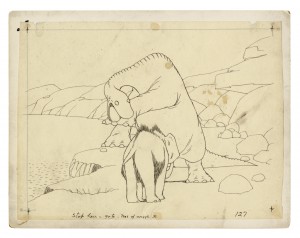

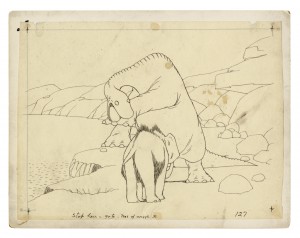

Winsor Who? – McCay! Der US-Amerikaner, der von 1869 bis 1934 gelebt hat, gilt als eigentlicher Erfinder des Zeichentrickfilms, dessen frühe Standards er lange vor Walt Disney gesetzt hat. So geht die zeitsparende Folientechnik für Bildhintergründe auf ihn zurück. Überdies war er einer der genialen Pioniere des Comics.

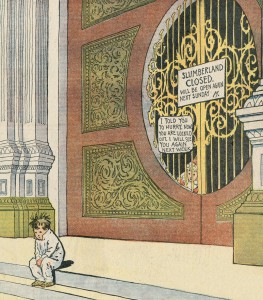

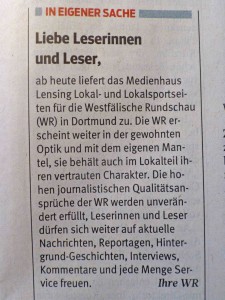

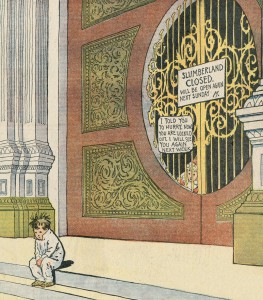

Das Tor zum Schlummerland – Detail aus Winsor McCays „Little Nemo in Slumberland“, 1906 (Bild: Katalog)

Diese besonders in Deutschland (NS-Zeit, Schundkampagne der 50er Jahre) lange unterdrückte bzw. gering geschätzte Kunstform entschied seinerzeit in den USA über Wohl und Wehe der Zeitungen. Nur wer die besten Comic-Zeichner hatte, konnte die Auflage nachhaltig steigern. Nachrichten aus Politik, Sport und Kultur waren demgegenüber fast zweitrangig. Die hatte ja, salopp gesagt, jeder. Der „New York Herald“ und später zahlreiche andere Blätter aber hatten Winsor McCay.

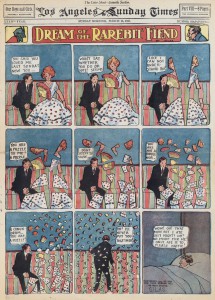

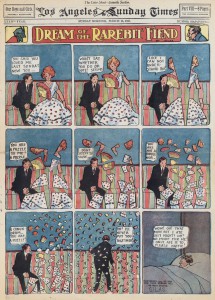

Die berühmtesten Serien McCays hießen „Dream oft the Rarebit Fiend“ (etwa: „Traum eines Käsetoast-Liebhabers“, ab 1904) und vor allem „Little Nemo in Slumberland“ („Der kleine Nemo im Schlummerland“, ab 1905). Vorbild dieser Kinderfigur war McCays Sohn Robert, der an Schlafstörungen litt und oft wüstes Zeug träumte. Während die irrwitzigen Käse-Episoden für ein erwachsenes Publikum gedacht waren, richtete sich Nemo in farbig gedruckten Wochenendbeilagen an ganze Familien und kam deshalb etwas entschärft daher.

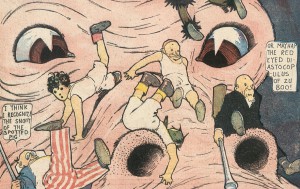

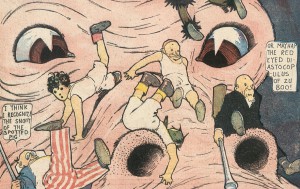

Alptraumszene aus „Little Nemo in Slumberland“, 1909 (Bild: Katalog)

Das Kerngeschehen beider Langzeitserien, die sich über Hunderte von Folgen erstreckten, wird von phantastischen Träumen und Alpträumen bestimmt, die freilich stets unterhaltsam ausfabuliert werden. Tatsächlich findet McCay dabei zu einer fulminanten Bildsprache, die Elemente des Surrealismus vorwegnimmt und manche Fährte der Freudschen Traumdeutung kongenial vor Augen führt.

Derart tief und manchmal verstörend ist McCay ins irrlichternde, flackernde Traumreich vorgedrungen, dass es im Grunde kaum verwundert, wer sein Werk in den späten 1960er Jahren der Vergessenheit entrissen hat. Es waren Underground-Zeichner wie Robert Crumb, die in ihm gleichsam einen Vorläufer ihrer wilden und windungsreichen Trips gesehen haben. Die Ausstellung dokumentiert auch Ausläufer solcher Nachwirkungen.

Im Dortmunder Museum für Kunst und Kulturgeschichte (MKK) sind nun annähernd 200 Exponate aus allen Schaffensphasen zu sehen – zumeist ursprüngliche Entwürfe oder originale Zeitungsseiten, für die auf dem Sammlermarkt zuweilen zigtausend Dollar bezahlt werden. Schräg gegenüber im Foyer des RWE-Towers ergänzen einige zusätzliche Filme die Schau, die den Abschluss einer stark beachteten Tournee (u.a. Hannovers Wilhelm Busch Museum und Basels Cartoonmuseum) bildet – mit deutlich mehr Ausstellungsstücken als an den vorherigen Stationen.

Bildfolge aus „Dream of the Rarebit Fiend“, 1913: Der Mann sagt, die Frau sei ihm ein Rätsel („puzzle“) – und schon löst sie sich in lauter Puzzleteile auf. (Bild: Katalog)

Der wahrhaft kundige Kurator der Schau, der gebürtige Dortmunder Alexander Braun, der notfalls stundenlang inspiriert und inspirierend über McCay sprechen kann, ist froh, dass just ein honoriges kulturgeschichtliches Museum den Schlusspunkt setzt, denn die anderen Stätten der Rundreise sind auf humorige Darstellungsformen spezialisiert. Hier aber erfahren die Comics nun die Nobilitierung, die solchen Künstlern und ihren Hervorbringungen gebührt. Heute nennen die Feuilletons bessere Comics ja auch ganz vornehm „Graphic Novels“.

Gewiss: Die Ursprünge McCays lagen im Varieté, im Vaudeville und in damals grassierenden Freak Shows. Mit seinen Filmen und sonstigen Vorführungen (z. B. als Schnellzeichner) hat der Workaholic, der bei Tag und Nacht in Schöpferlaune war, auch Jahrmarkts-Gelüste bedient, wie denn überhaupt das Kino anfangs eine Art Kirmesvergnügen gewesen ist und keine sonderlichen Hochkultur-Ambitionen gehabt hat.

Doch sowohl seine Filme als auch die Comics überwinden sehr rasch, ja quasi von Anfang an das starre Schema anderer Zeichner. Man sieht es schon am stets dynamisch wechselnden Zuschnitt der Bildformate, die – im Dienste der jeweiligen Geschichte – bis ins Extreme gehen können. Da werden beispielsweise ganze Bildfolgen mittels Zerrspiegel-Ästhetik in groteske Längenmaße gedehnt, andere verwirren durch endlose Treppenlabyrinthe. Und was der tausend Ideen mehr sind.

Zeichnung zum Trickfilm „Gertie, der Dinosaurier“, 1914 (Bild: Katalog)

Virtuos jongliert McCay mit den Zeichen- und Druck-Techniken des noch neuen Mediums, spannt weite, geradezu literarische Erzählbögen über viele Folgen hinweg und begibt sich alsbald immer mal wieder auf hintersinnige Meta-Ebenen, indem er etwa Dialoge mit seinen eigenen Figuren führt, die sich über schlampige Ausführung beschweren oder gleich in Tuscheflecken ertränkt werden. Höchst subtil sind Linienführung und Farbgebung, die durchaus an die Größen des Jugendstils heranreichen.

Und welche Visionen hatte dieser Selfmademan, der es übrigens zu einigem Wohlstand brachte! Zum US-Feiertag Thanksgiving denkt er sich einen Riesen-Truthahn aus, der ganze Häuser vertilgt – lange vor solchen Kinomonstern wie King Kong oder Godzilla. Seine immense Vorstellungskraft stellt er gelegentlich auch in den Dienst politischer Propaganda, so mit einem famosen Trickfilm über den Untergang der „Lusitania“ am 7. Mai 1915, die von einem deutschen U-Boot vor der irischen Küste versenkt worden war.

Fotografie von Winsor McCay, 1906 (Bild: Katalog)

Dieser schreckliche Vorfall bewog die öffentliche Meinung in den USA, im Ersten Weltkrieg gegen Deutschland Stellung zu beziehen. Die Kriegserklärung folgte allerdings erst rund zwei Jahre später. Fürs Zeitungs-Imperium des Verleger-Tycoons Randolph Hearst, der ebenfalls in diesem Sinne gegen Deutschland agitierte, illustrierte McCay in jenen Jahren zahlreiche Leitartikel.

McCays Lusitania-Film nimmt Sequenzen vorweg, wie sie später die großen Katastrophenfilme geprägt haben. Und man traut seinen Augen nicht, wenn die Menschen (sich) en masse vom Schiff stürzen. Hat da einer etwa schon Schrecknisse wie die des 11. September 2001 vorausgesehen? Sagen wir so: Wie viele andere Künstler, so hatte auch McCay einen geheimen Zugang zur Vorhölle, er war in der Lage, überzeitliche Formen des Urbösen zu imaginieren.

Zweierlei sollte man als Besucher jedenfalls mitbringen: Erstens viel Zeit, um sich auf die Bildfolgen einzulassen. Zweitens einigermaßen belastbare Englisch-Kenntnisse, sonst hat man von all dem leider ziemlich wenig.

Winsor McCay – Comics, Filme, Träume. 23. Februar bis zum 9. Juni 2013. Museum für Kunst und Kulturgeschichte, Dortmund (Hansastraße 3). Eintritt 6 Euro, ermäßigt 3 Euro. Katalog 49 Euro. Geöffnet Di, Mi, Fr, So 10-17, Do 10-20, Sa 12-17 Uhr. Mo geschlossen. Infos über Führungen 0231/50-26028. Internet: www.museendortmund.de

Ergänzende Filmschau im RWE-Tower, Freistuhl 7. Vom 25. Februar bis zum 12. April 2013, werktags 9-18 Uhr (von außen durchs Schaufenster 24 Stunden lang zu sehen), Eintritt frei.