Todeskuss im Treibhaus: Richard Wagners „Tristan und Isolde“ an der Oper Bonn

Dass Vera Nemirova eine faszinierende Erzählerin ist, wissen wir spätestens, seit sie mit dem Frankfurter „Ring des Nibelungen“ einen der bedeutenden Beiträge zum Wagner-Jahr 2013 leistete.

Robert Gambill (Tristan), Dara Hobbs (Isolde). Foto: Thilo Beu

Die Regisseurin braucht keinen dekonstruktiven Überbau, keine umständliche Symbolik, keine privatmythologische Verrätselung, um einem Stück Belang zu geben. Sie erzählt intensiv und klug eine Geschichte. So hat sie es auch in ihrem – 2007 sehr umstrittenen – Frankfurter „Tannhäuser“ gehalten: Das virtuos herausgearbeitete Ergebnis ihrer ersten Regiearbeit mit Wagner wird ab 19. Oktober 2013 wieder zu erleben sein.

Jetzt hat sich Vera Nemirova dem Schlüsselwerk des Wagner’schen Theaterkosmos zugewandt: Mit Spannung erwartet, ging jetzt „Tristan und Isolde“ über die Bühne der Oper Bonn. Und wieder ist ein Triumph der Erzählerin zu vermelden: Selten in den letzten Jahren wurde Wagners Bekenntnis zur transzendierenden Liebes- und Todesmystik so unverstellt und eindringlich in Bild und Aktion gebracht wie in dieser Premiere. Sicher auch ein Verdienst der Raumgestaltung von Klaus W. Noack und des Lichts von Max Karbe – aber eben auch das Ergebnis der passionierten Regiekunst der Nemirova.

Klar, auch diese Regisseurin hat ihre Stilmittel, ihre immer wiederkehrenden Codes: Das Brautkleid etwa, von dem Isolde im ersten Aufzug die aufgenähten Blüten abfetzt. Im zweiten schreiben die Protagonisten Schlüsselworte des Dramas auf die halbblinden, teils zerbrochenen Scheiben eines Glashauses: Du, Ich, Licht, Tod, Tag. Später beschriften sie gegenseitig nackte Haut. Aber solche Chiffren werden nie als billige Ersatzeffekte für fehlende Personenführung verwendet.

Nemirova inszeniert auch nicht naturalistisch: Es gibt kein Liebespaar, das aufeinander zufliegt, sich schmusend und küssend in der „Nacht der Liebe“ ergeht. Was so mancher Wagnerianer aus scheinbarer „Werktreue“ der Bayreuther Inszenierung Christoph Marthalers bitter ankreidete, zieht auch Nemirova konsequent durch. Tristan und Isolde singen zusammen für sich, sehen sich selten an. Sie bewegt sich innerhalb des gläsernen Baus, der offensichtlich auf „Im Treibhaus“ aus den Wesendonck-Liedern anspielt; er tastet sich außen an den Scheiben entlang. Erst bei „Nie-Wieder-Erwachens wahnlos hold bewusster Wunsch“ finden sich beide im Glashaus, dem Ort der jenseitigen Liebesvision.

Held aus Cornwall, Maid aus Irland

Der Kuss ereignet sich schon im ersten Aufzug: Endlos lang besiegelt er statt des äußerlichen Hilfsmittels des „Trankes“ die Wandlung. Ein mythischer Todeskuss, gegeben von einer rothaarigen Rätselfrau, die aus dem symbolistischen Bildkanon eines Dante Gabriel Rosetti oder Edward Burne-Jones stammen könnte. Wie Nemirova und ihr Bühnen- und Kostümbildner Klaus W. Noack überhaupt die angelsächsische Sphäre des Stoffes – es geht ja um einen Helden aus Cornwall, um eine Maid aus Irland – in die Bildwelt integrieren: Das Glashaus, das die Drehbühne füllt, ist den viktorianischen Gewächshäusern der Wagner-Zeit abgeschaut; der Baum, auf dessen Zweige Isolde enthusiastisch Zettel steckt, könnte ein Wünschebaum aus dem Feen-Aberglauben sein, wie man ihn heute noch auf dem irischen Lande entdecken kann.

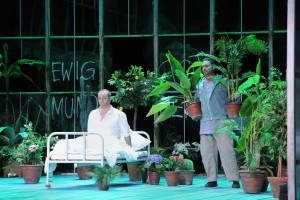

Robert Gambill (Tristan) und Mark Morouse (Kurwenal). Foto: Thilo Beu

Im dritten Akt steht die verfallende Glas-Villa dann voll exotischer Gewächse: ein direktes Bildzitat aus Mathilde Wesendoncks Gedicht „Im Treibhaus“, das Wagner als Vorstudie zum „Tristan“ vertont hatte. Wie die Heimat der Pflanzen, so ist auch die Heimat Tristans – der zwischen den Blättern und Stämmen im Bett liegt – „nicht hier“. Für die romantische Sehnsucht nach dem ganz Anderen sind die klagenden „Kinder aus fernen Zonen“ eine berührende Chiffre. Für den „Liebestod“ findet Nemirova ein unspektakuläres, konzentriertes Bild: Isolde steht in einem Regen von Papierblättern – Briefe, literarische Ergüsse, Tagebuchnotizen? –, bevor sie sich wendet und dem Glashaus zuschreitet: Erfüllung im „Nicht Hier“.

Mit ihren Protagonisten arbeitet Nemirova stets sehr intensiv. Umso schmerzliches muss es für die Regisseurin gewesen sein, dass ihre Isolde Dara Hobbs wegen eines Heuschnupfens nicht singen konnte und von Sabine Hogrefe am Bühnenrand eine „Leihstimme“ bekommen musste. Hobbs agiert mit intensiver Körpersprache und theatralischer Leidenschaft; man merkt der Sängerin an, wie schwer ihr der Verzicht auf die vokale Expression fällt.

Sabine Hogrefe, die 1989 am Aalto-Theater in Essen in Siegfried Matthus‘ „Graf Mirabeau“ als Zeitungsjunge debütierte, hat die Isolde bisher in Bremen, Hamburg, Nantes und Angers gesungen und 2008 bis 2012 in Bayreuth gecovert. Ab 26. Mai ist sie als Brünnhilde in der „Walküre“ in Duisburg zu hören. Ungeachtet aller Probleme aus einem kurzfristigen Einspringen hört man von ihr einen durch Erfahrung gereiften, auch des Lyrischen und der leisen Töne mächtigen, souveränen Sopran.

Neue Sicht auf König Marke

Mit der Besetzung des Tristan durch Robert Gambill stand kein ausgeprägter Tenor-Held auf der Bonner Bühne. Im zweiten Aufzug möchte man als Vorzug werten, wenn eine schlanke Artikulation auf eine tragfähige Mezzavoce trifft; im dritten allerdings fehlen Gambill dann Intensität, Schlagkraft und vokales Fieber. Auch die Brangäne Daniela Denschlags – von der Regie als besorgte ältliche Jungfer mit grauem Dutt gezeichnet – hat eine zu lyrische Stimme, überfordert im exaltierten Schrecken am Ende des ersten Aufzugs, zu sanft für die Rufe aus der Ferne im zweiten. Schade, wenn man eine solch kultivierte Stimme ins Wagner-Fach drängt – ihre Alt-Arien in einer Würzburger „Matthäus-Passion“ von 2005 blieben mit viel eindrücklicher in Erinnerung.

Trias des Leidens an der Welt: Tristan (Robert Gambill), König Marke (Martin Tzonev), Isolde (Dara Hobbs). Foto. Thilo Beu

Für Martin Tzonev ist Marke eine Herausforderung, die er mit substanzvollem, aber nicht ausgeglichenem Bass bewältigt. Wieder ist es eher die szenische Umsetzung der Figur, die überzeugt. Nemirova bezieht den König ein in eine Trias des Leidens an der Welt: „Die kein Himmel erlöst, warum mir diese Hölle?“ hebt seinen Schmerz weit über eine beleidigte Beklagung seiner Situation hinaus. Für einige Augenblicke nehmen Tristan und Isolde den König in ihre Mitte, dann aber wird das Paar seinen Weg ohne ihn gehen: „Wohin nun Tristan scheidet, willst du, Isold‘, ihm folgen?“

Ansprechend besetzt sind in Bonn auch die weniger umfangreichen Rollen: Mark Morouse als prägnanter Kurwenal, Giorgos Kanaris als soldatisch korrekter Melot, Johannes Mertes als Hirt und Sven Bakin als Steuermann. Für eine musikalische Sternstunde sorgte Stefan Blunier am Pult des Beethoven Orchesters Bonn. Der Chefdirigent zerriss zwar den langsamen Beginn durch endlose Pausen, konnte dem Orchester aber den „schmachtenden“ Klang entlocken, den Wagner mit dieser Anweisung im Sinn gehabt haben mag. Allmähliches Steigern der Klangintensität, graduelle Verschiebungen in der Mischung der Klänge, flexible Artikulation: das sind die technischen Geheimnisse. Das Ergebnis ist eine für Bonner Verhältnisse außergewöhnliche Spielkultur, ein runder, warmer Gesamtklang, dem Blunier aber auch Feuer, Energie und Tempo mitgeben kann.

Intendant Klaus Weise kann aus Bonn mit einer Produktion scheiden, die der Leistungsfähigkeit des Hauses das schönste Zeugnis ausstellt. Wie sein Nachfolger Bernhard Helmich aus Chemnitz bei zurückgehenden Mitteln in der ehemaligen Bundeshauptstadt – immerhin einer Kommune mit über 325.000 Einwohnern – die Qualität des Angebots sichern will, ist noch sein Geheimnis: Der Spielplan 2013/14 wird im Mai veröffentlicht. Sicher ist schon, dass die Spielzeit mit Zeitgenössischem eröffnet wird: mit der Oper „Written On Skin“ (Auf Haut geschrieben) von George Benjamin. Erstmals in Deutschland wird sie schon am 23. Juli in der Uraufführungsinszenierung aus Aix en Provence von 2012 in der Bayerischen Staatsoper München gespielt.