Seltenes zum Verdi-Jahr: Fesselnder „Stiffelio“ in Krefeld-Mönchengladbach

Für einen Augenblick sieht es so aus, als würde er es schaffen, der Papierflieger. Aber dann schmiert er jämmerlich ab. Ein schüchternes Zeichen von Hoffnung stürzt. In der Gesellschaft, in der Lina und Raffaele versuchen, zueinander zu kommen, haben ihre Träume keine Chance. Helen Malkowsky exponiert ihre Version der Verdi-Oper „Stiffelio“ mit diesem Verweis auf eine unlebbare Vision. Sie endet im grellen Licht der Hoffnungslosigkeit.

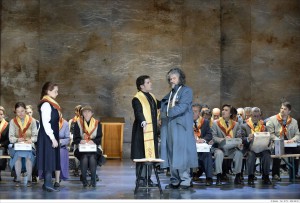

Schuld und Rache: Izabela Matula (Lina) und Michael Wade Lee (Stiffelio) in Verdis gleichnamiger Oper am Theater Krefeld-Mönchengladbach. Foto: Matthias Stutte

Zum Verdi-Jahr 2013 entschied sich das Theater Krefeld-Mönchengladbach gegen den üblichen Reigen aus Rigoletto – Traviata – Troubadour und setzte Verdis bedeutende, aber kaum bekannte Oper „Stiffelio“ auf den Spielplan. Eine Maßnahme, die dem Theater am Niederrhein ähnlich viel Aufmerksamkeit garantiert wie im Frühjahr ein neuer szenischer „Rienzi“ zum Wagner-Jubiläum. Mit Recht, denn unter den deutschen Musiktheatern hält sich die Spielplan-Kreativität in Sachen Verdi sehr in Grenzen.

Das 1850 entstandene Werk ist in mehrfacher Hinsicht ein Sonderfall. Schon die Uraufführung in Triest war von massiven Problemen überschattet. Eine protestantische Sekte, ein verheirateter Pastor, eine Predigt und eine Beichte auf offener Szene waren für die Zensur inakzeptabel. Von den wenigen Inszenierungen ging nur eine – 1852 im liberalen Venedig – in der ursprünglich vorgesehenen Form über die Bühne. Verdi zog das Werk zurück und verarbeitete die Musik in seiner heute ebenfalls unbekannten Kreuzfahrer-Oper „Aroldo“. Die Mittelalter-Camouflage diente dazu, die Zensur kaltzustellen.

Eine Rarität trotz unverkennbarer Qualitäten

„Stiffelio“ war verschollen und wurde erst 1968 Jahren wieder entdeckt. In Köln gab es 1972 einen ersten Versuch in Deutschland, sich der Oper zu nähern. Doch erst als 1993 eine kritische Edition auf der Basis der in Verdis Villa S. Agata aufbewahrten Autographteile vorlag, waren gültige Inszenierungen von „Stiffelio“ möglich. Auf die deutsche Opern-Szene hatte das keinen Einfluss. Trotz seiner unverkennbaren Qualitäten bliebt „Stiffelio“ eine Rarität. Man arbeitet sich lieber zum hundertsten Mal am unmittelbar danach entstandenen „Rigoletto“ ab.

Beide Werke haben in der Tat einiges gemeinsam: Verdi rückt einen unkonventionellen Helden ins Zentrum; die Liebesgeschichte tritt in ihrer dramatischen Brisanz zurück. Verdi sah, das hat er später noch deutlich angemerkt, im „Stiffelio“ einen der neuen, leidenschaftlichen Stoffe, die er sich so sehnlich gewünscht hatte. Das Libretto Francesco Maria Piaves – Grundlage ist ein allerdings kaum mehr erkennbares französisches Boulevardstück – inspirierte ihn zu frei angelegten Szenen, zu einer subtilen musikalischen Charakterisierung zu diffizilen instrumentalen Details, aber auch zum Vermeiden gassenhauerischer Melodiebildung – aus Sicht der Rezeptionsgeschichte zweifellos ein Hindernis.

Was gilt Gottes Wort wirklich? Lina (Izabela Matula), Stiffelio (Michael Wade Lee) und Stankar (Johannes Schwärsky) in Verdis „Stiffelio“. Foto: Matthias Stutte

„Stiffelio“ ist zweifellos Verdis „theologischste“ Oper – und ein Unikum unter den zeitgenössischen Werken. Die Titelfigur, ein protestantischer Pastor mit einer Frau an seiner Seite, war für das italienische Publikum ebenso exotisch wie ein Libretto, das die Fragen nach Schuld und Versöhnung, nach authentischer Liebe und ehelicher Treue im Kontext des Evangeliums stellt. Doch was damals befremdlich wirkte, könnte heute eine Chance sein. Denn „Stiffelio“ gibt uns nicht nur einen tiefen Einblick in die Religionsgeschichte des 19. Jahrhunderts, sondern lässt auch gewisse Schlüsse auf Verdis eigene Religiosität und seine Stellung zum Christentum zu. Und trotz der philosophischen Fragen agieren auf der Bühne, wie immer bei Verdi, lebendige, leidenschaftliche Menschen aus Fleisch und Blut.

Die Vaterfigur spielt eine entscheidende Rolle

Es mag sein, dass die Story von der evangelischen Pfarrersfrau Lina, die während der langen Abwesenheit ihres Gatten dem Werben eines jungen Mannes nachgibt, Verdi besonders berührt hat: Er lebte jahrelang mit seiner späteren Frau Giuseppina Strepponi zusammen, ohne verheiratet zu sein, und hat die moralische Missbilligung in seiner Heimat schmerzlich erfahren. In Verdis Oper werden aber auch zentrale ethische Themen verhandelt: Es geht um „Reinheit“, um „Ehre“, um Rache.

Wie in vielen Verdi-Opern, auch im „Rigoletto“, spielt eine Vaterfigur eine entscheidende Rolle: Der alte Stankar, Linas Vater, ist ein Offizier (man denke an den Vater Luisa Millers), dem die Ehre über alles geht. Mit allen Mitteln versucht er, den Ehebruch seiner Tochter zu kaschieren. Der Patriarch wütet im Namen der Ehre gegen jede barmherzige Lösung, kennt nur eine Konsequenz: die Rache, die er schließlich mörderisch an Linas Verführer Raffaele vollzieht. Der wiederum ist einer der schwachen Verdi’schen Liebhaber, eine Person ohne Profil. Lina dagegen tritt uns als starke Frau entgegen, die nicht bereit ist, sich vom Druck der Gesellschaft und der Männer um sie herum entwürdigen zu lassen. Sie ist sich ihrer Schuld bewusst und verleugnet sie nicht, steht aber dazu, eine „Sünderin“ zu sein.

Zahn um Zahn – oder Barmherzigkeit und Vergebung

Der zerrissene Held, Stiffelio: ein von seiner Mission durchdrungener Prediger und Seelsorger, aber auch ein eifersüchtiger Ehemann. Herausgefordert von der versöhnlichen Botschaft des Evangeliums und der barmherzigen Gestalt Jesu, aber auch erfüllt von rasender Rachgier. Das Programmheft hat den Konflikt auf den Punkt gebracht: Alttestamentliche Vorstellungen von Vergeltung („Zahn um Zahn“), die Verdi in der Institution und der unerbittlichen Morallehre der Kirche seiner Zeit erkannt haben mag – stehen der neutestamentlichen Botschaft des Verzeihens und der Barmherzigkeit gegenüber. In Stiffelios Bekehrung im Finale der Oper mag sich Verdis eigene Glaubenssehnsucht wiedergefunden haben: Heilung statt Rigorismus. Stiffelio schlägt das Johannes-Evangelium auf und liest die Stelle, in der Jesus der Ehebrecherin vergibt: „Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein.“

Düstere Gesellschaft vor trügerischer Alpen-Idylle im Bühnenbild Hartmut Schörghofers in Verdis „Stiffelio“. Foto: Matthias Stutte

Helen Malkowksy zeigt in ihrer Inszenierung eine Gesellschaft, die in ihren Tugendbegriffen gefangen ist wie in den bühnenhohen Mauern von Hartmut Schörghofer. Die Rituale – als Chiffren dienen Tücher – wirken entleert. Immer wieder geht die Gemeinde – der Chor ist von Ursula Stigloher bestens präpariert – wie in einer Front auf Konfrontation; sie distanziert sich, sie grenzt aus. Lina im spießig adretten blauen Kleidchen ist verdammt zur Existenz eines „Blaustrumpfs“: demütig sollen solche Frauen sein, sich unterordnen, keine eigenen Wünsche verfolgen. Izabela Matula gibt der von Schuldkomplexen schwer beladenen Frau, die es sich nicht nehmen lässt, zu sich selbst zu stehen, ein gesanglich bewegendes Profil, dem auch die bisweilen schrillen und engen Töne nichts nehmen.

Der äußere Schein zählt

Eine fesselnde Studie eines zwischen seinen patriarchalistischen Blockaden und seiner inneren Traumatisierung zerriebenen Charakters bietet Johannes Schwärsky als Oberst Stankar. Schwärsky setzt einen machtvollen, aber nicht immer gut fokussierten Bass ein. Mit bewegender Intensität bewältigt er sein Solo zu Beginn des dritten Akts, das man zu den großen psychologisch durchdrungenen und musikalisch avancierten Szenen Verdis zählen darf.

Stankars verkrüppelte linke Hand steht als Zeichen für seinen deformierten Charakter: Er ist der Repräsentant einer Gesellschaft, für die der äußere Schein alles zählt, in der die dunklen Seiten unter den Tisch gekehrt werden: Die Leiche des im rächenden Rausch erstochenen Raffaele wird hastig unter dem Altartisch versteckt; Stankar zieht noch das Tuch ordentlich gerade. An dem Alten lässt sich vielleicht auch ablesen, auf welche Weise Verdi Exponenten des katholischen Glaubens erfahren hat: Unter der Kruste einer nur selektiv akzeptierten christlichen Ethik brodeln atavistische Leidenschaften.

Auch Stiffelio ist von diesen Impulsen geschüttelt: Eben noch von Güte und Nachsicht durchdrungen, packt ihn das Begehren nach Rache, als er erfährt, wer der Verführer seiner Frau ist. Erst der Gesang der Gemeinde aus der Ferne – wie eine innere Eingebung wirkend – bringt ihn zur Besinnung. Michael Wade Lee kann in diesem Moment klar machen, wie schwer es Stiffelio fällt, dem Vorbild des vom Kreuz herab noch verzeihenden Jesus zu folgen. Die Figur macht klar, dass Verdi der Anspruch ehrlich gelebten Christentums bewusst ist, wie er ihn selbst als Maßstab in seinem Urteil anlegt. Nicht durchgehend hat Michael Wade Lee so eindrucksvolle Momente als Sänger und Darsteller: Gerne neigt er dazu, seine kraftvolle Stimme auszustellen, statt sich der Palette der von Verdi vorgegebenen psychologischen Grundierungen zu stellen. Michael Siemon als Raffaele bewegt sich klug im Bereich des Lyrischen; Hayk Dèinyan als Gemeindevorsteher Jorg scheint am Premierenabend nicht gesund gewesen zu sein: Er überzeugt als Darsteller, aber seine wenigen Sätze klingen heiser.

Wie stets klug konzipierend, gelingt es der Regisseurin Helen Malkowksy, die philosophisch-theologischen Fragen mit psychologisch glaubwürdigen, auch im Detail überzeugend gestalteten Personen zu verbinden. Sie will sich der verzeihenden Predigt Stiffelios nicht als Happy End nähern: Ob die Botschaft auf fruchtbaren Boden fällt, bleibt offen. Stiffelio will nicht nur Verzeihen, sondern auch Wahrheit: Während des Gottesdienstes wird das Licht entlarvend hell; schließlich reißt Stiffelio selbst das Altartuch vom Tisch und lässt der schockierten Menge die Leiche Raffaeles sehen. Und im Hintergrund leuchtet kalt und weiß ein Gitter aus Leuchtröhren auf: Werden sich die Menschen aus ihren inneren Gefängnissen befreien?

Mit Mihkel Kütson hat Verdi einen Anwalt am Pult der Niederrheinischen Sinfoniker, der auf differenzierende Detailarbeit Wert legt. Verdi hat den Bläsern viele dankbare charakterisierende Aufgaben gestellt, denen sich die Solisten im Theater in Rheydt gewachsen zeigen. Aber er fordert auch von den Streichern ein Höchstmaß an aufmerksamer Arbeit am expressiven Moment. Dem stellen sich die Sinfoniker anfangs noch etwas wackelig, später mit beträchtlichem Erfolg. Wieder einmal hat das Theater Krefeld-Mönchengladbach unter seinem Generalintendanten Michael Grosse gezeigt, wie anspruchsvolle Theaterarbeit abseits der Aufmerksamkeit heischenden Zentren aussieht. Gut, dass es solche Häuser gibt!