Neue Sicht auf altes Motiv: Thomas Schüttes „Frauen“ im Museum Folkwang Essen

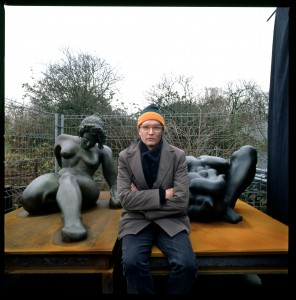

Einer der „Großen Geister“ Thomas Schüttes vor dem Essen Saalbau. Foto: Werner Häußner

Die Essener müssten ihn kennen. Zumindest drei seiner Werke. Wer durch den Stadtpark geht, am RWE-Pavillon der Philharmonie vorbei, kann sich ihrem Eindruck nicht entziehen. Drei Riesen marschieren da auf. Klobig und doch filigran, humanoid geformt und doch wie Wesen von einem anderen Planeten, mit wulstigen Körpern und Gliedmaßen. Das Trio „Große Geister“ stammt von Thomas Schütte, der als einer der bedeutendsten Bildhauer der Gegenwart gilt.

Der in Düsseldorf lebende Künstler hat soeben den Ernst-Franz-Vogelmann-Preis für Skulptur 2014 erhalten. Es ist eine der renommierten Auszeichnungen; dafür spricht auch die Dotation mit 25.000 Euro. Um seinen Rang zu bestätigen, hätte Thomas Schütte den Preis nicht gebraucht, eine schöne Anerkennung ist er dennoch.

In Essen gibt es momentan jedoch noch mehr Schütte: Das Folkwang Museum zeigt noch bis 12. Januar 2014 seine „Frauen“. Die Serie von achtzehn monumentalen Plastiken ist erstmals komplett in Deutschland zu sehen. Die Arbeiten in Bronze, Stahl oder Aluminium variieren das Thema des liegenden weiblichen Körpers. Kunstgeschichtlich nun wahrlich kein Neuland. Doch was Thomas Schütte aus dem Vorgegebenen macht, ist eine kühne Verbindung eines alten Motivs mit einer neuen Sicht. Tradition ist sichtbar nicht in der Negation, nicht im offenen Protest. Sondern in einer Verschmelzung mit einer durch und durch zeitgenössischen Formsprache, die sich Schütte unverwechselbar für sich selbst und aus sich heraus angeeignet hat.

In den weiten, voluminösen Räumen des neuen Folkwang Baus liegen sie, wunderbar proportioniert, auf Tischen. Sind das Arbeitstische? Bahren? Labor-Installationen? Oder einfach nur Sockel in der archaischen Form einer Platte mit vier Beinen? Dem Betrachter bleibt überlassen, was er sehen will. Aber Schüttes Anordnung hat einen demonstrativen Charakter, der sich auch von der Figur distanziert. Sie zeigt den „Werk“-Charakter, die Scheu vor dem Fertigen, vor der Behauptung einer Vollendung.

Thomas Schütte: Frau Nr. 5. Foto: Museum Folkwang

Perfekt sein wollen nur die Oberflächen. Die Skulpturen sind edel verarbeitet. Schwarz glänzender, makelloser Lack. Kühl wertvolle Silberglätte. Spiegelndes Gold. Grelle Lackschichten in Magenta, Blau oder Rostrot, wie der Metallic-Überzug eines teuren Sportwagens. Selbst die schwarz mattierte Bronze, das Rostbraun des Stahls wirken vollendet. Und die Größe der Skulpturen lässt die porigen Oberflächen des rohen Aluminium-Gusses oder des unbearbeiteten Metalls versöhnlich hinter die gewaltige Form zurücktreten.

Schütte ist weit davon entfernt, sich ständig selbst zu zitieren. Die „Frauen“ haben ein Thema gemeinsam, doch wie es konkret ausformuliert ist, variiert der Bildhauer ständig. „Frau 12“ von 2003 etwa ist gegenständlich aufgefasst, anatomisch wenig verfremdet. „Frau 8“ dagegen, aus dem Jahr 2001, zeigt abstrakt fließende Formen und große glatte Flächen. „Frau 16“ von 2005 wirkt auch durch das Material – unbearbeitetes Aluminium – wie ein Reflex auf die arte povera. Und „Frau 15“, entstanden zwischen 2003 und 2009, spiegelt das Licht auf ihrer rostroten Metallic-Lackierung tausendfältig; erinnert mit kantig-prismatischen Flächen an die geometrisch inspirierten Gemälde eines Lyonel Feininger.

Thomas Schütte: Aluminiumfrau Nr. 4. Foto: Nic Tenwiggenhorn

Die Großskulpturen fangen den ersten Blick ein, aber darüber sollte der Besucher nicht die Keramiken vergessen. Zwei Werkgruppen, die „Ceramic Scetches“ und „Es tut mir leid – es tut mir sehr leid“, sind präsentiert in hohen Regalen, leider oft oberhalb der Sicht normal großer Menschen. Die Keramiken sind keine Entwürfe zu konkreten Frauen-Skulpturen, obwohl sich ihre Formen im Großen zum Teil wiederfinden. Sie sind eher inspirierende Vorarbeiten, die aber selbständig und autonom gesehen werden wollen – Dokumente der „Formsuche“, wie Schütte sie selbst nennt.

Auch hier wechselt das Formenspektrum zwischen organisch-körperlich und intuitiv-abstrakt. Manche sind gegenstandslose Gebilde, geformt aus fetten Tonwürsten, farbenfroh glasiert. Andere nehmen den Bewegungsgestus einer Figur auf, ohne den Körper nachzuformen. Wieder andere repräsentieren emotionale Gebärden: einen Schrei, ein Aufbegehren, auch Verinnerlichung oder Verzweiflung. Bei anderen ist die Anatomie brutal gestört durch deformierte Köpfe oder zerdrückte Gliedmaßen. Die absichtslose Souveränität der Form lässt diese „Scetches“ dennoch fertig – und faszinierend – wirken.

Thomas Schütte. Foto: Michael Dannemann

Mit viel Spaß am Hintersinn und an der traumhaft sicher aufs Blatt geworfenen Zeichnung betrachtet man die circa 100 Zeichnungen und Aquarelle aus der Werkgruppe „Deprinotes“ aus den Jahren 2006 bis 2008: spontan wirkende, oft humorvolle Capricci, mit denen sich Thomas Schütte dem rätselvollen, verstörenden Alltag, aber auch den „großen Themen“ von Himmel und Hölle nähert – mit feinsinniger Naivität oder mit sanftem Sarkasmus.

Thomas Schüttes „Frauen“ sind bis 12. Januar 2014 im Folkwang Museum Essen zu sehen. Das Museum ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Freitag von 10 bis 22.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Museum und Sonderausstellung kostet acht Euro, ermäßigt 5 Euro. Am 13. Dezember, 19 Uhr, kommt Thomas Schütte selbst ins Folkwang und spricht über seine Schöpfungen.

Der Katalog „Thomas Schütte. Frauen“ ist bereits 2012 – zur ersten kompletten Ausstellung aller 18 Großskulpturen im Museo d’Arte Contemporanea Castello di Rivoli bei Turin – im Verlag Richter & Fey, Düsseldorf, erschienen. Er enthält auf 160 Seiten unter anderem 195 Fotos und Beiträge von Andrea Bellini und Dieter Schwarz. Der Preis beträgt 39 Euro.