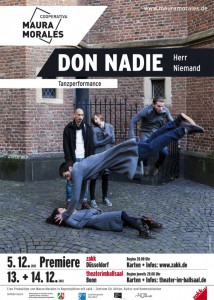

Herr Niemand bittet zum Tanzkampf

Geschichten erzählen mit Mitteln des Tanzes ist ein beschwerliches Unterfangen, vor allem, wenn es sich um ein Problem wie Obdachlosigkeit handelt. Da droht der Sozialkitsch.

Es lauert die Gefahr der Verharmlosung und der Überemotionalität, will man daraus ein Kunststück machen. Nun hat der Körper wahrlich zahlreiche Ausdruckmöglichkeiten. Diese für die Thematik zu nutzen, war die Aufgabe der Tänzerin und Choreografin Maura Morales, Kubanerin mit Wohnsitz Düsseldorf. Und ebendort fand die Premiere ihres neuen Stückes „Don Nadie“ im Kulturzentrum „Zakk“ statt.

Nachdem die international erfolgreiche Tänzerin, Preisträgerin bei vielen Festivals, in ihrer Heimatstadt Düsseldorf auf Obdachlosigkeit gestoßen ist, hat sie das Thema nicht mehr losgelassen. Sie musste einen künstlerischen Ausdruck dafür finden. Das braucht Zeit. Sie recherchierte, hat unter den Obdachlosen „Mitstreiter“ gefunden und  bekam Unterstützung durch das Straßenmagazin „Fifty-Fifty“.

bekam Unterstützung durch das Straßenmagazin „Fifty-Fifty“.

„Personen ohne Publikum“ nennt sie die Wohnungslosen, von denen wir vielleicht den Rhythmus kennen, aber nicht ihre Geschichten. Nach der Premiere hörte ich eine der Betroffenen sagen: „Meine Geschichte habe ich gar nicht erkannt, aber es war trotzdem sehr gut.“ Man kann behaupten: Hätte man ihre Geschichte erkannt, wäre nicht dieses Kunstwerk dabei herausgekommen. So war das Tanzstück, um das das Publikum im Kreis saß, mit dem nötigen Abstand und dem Sinn für das Künstlerische choreografiert.

Maura Morales selbst, sowie ihre Tänzer Matthias Kass, Matthew Branham und Anthony Kirk verstanden es in ihrer Unterschiedlichkeit, durch Soli, Duette und Gruppensequenzen gebrochene Lebensläufe aufzureißen und assoziative Bilder zu schaffen, so dass die Thematik nicht in die Mitleidsecke drückte. Löcher in den Beinkleidern waren dagegen überflüssig und manche wenigen Gesten eher doch zu realitätsbemüht.

Die Live-Musik des Komponisten Michio war ein integraler Bestandteil der Inszenierung. Elektronisch verfremdete Gitarrenlaute verbinden sich mit atmosphärisch tragenden Sounds. Das Ambiente des Zakk-Raumes war etwas problematisch. Man kann sich das Stück auch gut „irgendwo“ vorstellen, auf der Straße oder einem Platz. Maura Morales, Trägerin des renommierten Kurt Jooss-Preises 2013, lässt weitere Vorstellungen in Bonn und Düsseldorf folgen: http://mauramorales.de/