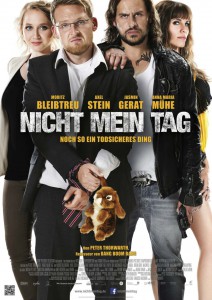

Action bis zum Veitstanz: Peter Thorwarths Film „Nicht mein Tag“

Der guten Ordnung halber: Ich war natürlich drin. Wenn ein Filmschaffender aus Unna auch mal außerhalb der Unna-Trilogie einen Film macht, gehört es sich für Unnaer, sich den anzusehen. Und das ohne Rücksicht auf die eigene Person.

Ich meine damit nicht, dass ich das Gesehene als anstrengend und folteresk bewerte, sondern dieses „ohne Rücksicht“ bezog sich auf unpassenden Cola-Genuss und Nacho-Verzehr (natürlich mit Käsesoße) während einer postweihnachtlichen Diät. Ansonsten: Peter Thorwarth hat eine unterhaltsame und professionell saubere Arbeit gemacht, die mir gefiel, weil sie meinem Spaßbedürfnis an diesem Tage entsprach.

Nur entfernte er sich streckenweise so weit von Ralf Husmanns Romanvorlage, dass ich mich bisweilen richtig freute, etwas davon wiedererkennen zu dürfen. Das war zwar nicht absolut störend, aber mitunter gar nicht nötig, weil „Nicht mein Tag“ auch in seiner lesbaren Urform schon ebenso cool wie prima erzählt war und actiongeladene Wahnsinnsstunts nicht nötig hatte. Bisweilen, so hatte ich das Gefühl, gingen Peter Thorwarth und seinen Freunden ein wenig die Pferde durch und sie versuchten auf den einen Topact sofort noch einen topperen draufzusetzen.

Die Story: Nappo (Moritz Bleibtreu) ist ein Kleinkrimineller, hübscher Kerl, aber etwas frittenfettiger Typ, der seinen Traum vom antiken Ford-Mustang verwirklichen will und den adretten Banker Till (Axel Stein in S-Format) um einen Kredit bittet, während der in Gedanken schon beim Geburtstagsständchen für den flatulenten Zweigstellenleiter ist. Weil die beiden nicht zu Potte kommen, überfällt Nappo tags darauf die Bank, nimmt knapp 20000 Euro mit und dazu noch Till, der ebenso blöd wie mutig verhindert, dass der Räuber eine niedliche junge Kollegin entführt.

Nun verunsichern sie in Tills Familienkutsche die Autofahrer der Region, um in einem Schrebergarten das dortige Häuschen als Nachtlager zu nutzen. Nachdem Till aus dem Kofferraum entlassen ist, kommen die beiden ins Gespräch und sich langsam näher. Als sie feststellen, dass der Hunger sie plagt, schwärmt Till von „Kaninchen, lecker geschmort in Soße“. Wunderbar, wie der böse Nappo sich zur Seite dreht und wortlos einen Rammler umnietet, der zuvor noch fasziniert dem Gespräch lauschte. Das war Ralf Husmann. Till und Nappo klampfen Rock zur Akustikgitarre, trinken Bier und Till kommt die Klarheit, dass sein Leben anscheinend so verläuft, wie er es sich vor Jahren, vor der Ehelichung der Mutter seines Kindes, nun überhaupt nicht vorgestellt hatte.

Ab da verlässt der Plot die Vorlage vollends. Es gesellen sich allerlei bekannte Gesichter zur Erzählung, die roadmovig ein entferntes „Scheerburg“ (gemeint ist Cherbourg) zum Ziel haben soll, das aber nie erreicht wird. Till Schweiger in Kurzfassung („Till, Till, ich heiße auch Till!“), Ralf Richter, der Mustang-Verkäufer, Tom Gerhardt, die Stimme des Navis, das den Ford nach Amsterdam den rechten Weg weist.

Ferner gibt es Verwicklungen mit beraubten Albanern, volltrunkene Veitstänze mit Rockstars, Totalschäden am laufenden Band in Grachtenuferstraßen Amsterdams bis hin zur albanischen Entführung der Till-Gattin…

Schlussbild: Till-Gattin und der gemeinsame Sohn warten vor einer Kleinkriminellen-Verwahrstelle auf den Papa, der tritt durchs Tor, umarmt die liebe Familie und schreitet in ein neues Leben, das er so abwechslungsreich wie aufregend gestalten will, eben ganz anders als der White-Collar-Banker von einst. Happy, happy Ende!

Fast nichts erinnerte mehr an die drei Filme von Peter Thorwarth, die heute als Unna-Trilogie bekannt sind. Ganz viel rasantes Kino, glatt und professionell, wirklich nicht schlecht, aber eben völlig ohne die Haken und Ösen seiner Vorgänger, die das Ganze so authentisch-sympatisch erscheinen ließen. Gutes Handwerk, aber auch ein Zeichen, dass es nun einen ganz anderen Peter Thorwarth gibt. Einen, der zwar Ralf Richter noch dabei hat, aber einen Ralf Richter, der passend gemacht ist.