Der Dortmunder Theaterchef Kay Voges gibt sich bescheiden. Die zehn besten nordrhein-westfälischen Theaterproduktionen des Jahres 2014 herauszufinden, sei schlichtweg unmöglich. „Wer will das entscheiden?“ Stattdessen haben die Dortmunder ihre Kollegen in den anderen Städten um Vorschläge gebeten. Und die Vorschläge haben sie darauf hin geprüft, ob sie auf einer Dortmunder Bühne gespielt werden können.

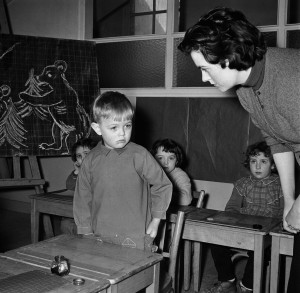

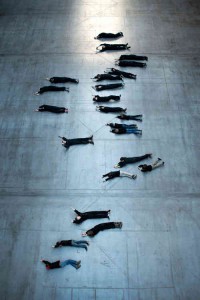

Szene aus „wohnen. unter glas“ von Ewald Palmetshofer. Foto: Christoph Meinschäfer/Theatertreffen

Die ausgesuchten Inszenierungen sind das Teilnehmerfeld des NRW-Theatertreffens, das vom 13. bis 20. Juni in Dortmund stattfindet. Und weil ein bißchen Superlativ eben doch sein muß, werden nun, wenn schon nicht die zehn besten, so doch die zehn bemerkenswertesten Produktionen präsentiert. Übrigens mit einer Ausnahme, der Oberhausener Beitrag ist nicht transportabel. Deshalb fährt am 19. Juni ein Shuttle-Bus.

Dies sind, chronologisch geordnet, die Teilnehmer:

„Das Mädchen aus der Streichholzfarbrik“, Schauspiel Bochum, 13. Juni, 20 Uhr, Schauspielhaus. Das Stück entstand nach dem Film von Aki Kaurismäki, Regie führt Bochums Hausherr David Bösch. Und in der Titelrolle ist die quirlige Maja Beckmann zu erleben.

„wohnen. unter glas“, Theater Paderborn, 14. Juni, 18 Uhr, Studio. Eins der zeitgenössischen Stücke im Wettbewerb. Geschrieben hat es der fleißige Österreicher Ewald Palmetshofer (Jahrgang 1978), der 2008 mit „hamlet ist tot. keine schwerkraft“ am Mülheimer Stücke-Wettbewerb teilnahm und über den die Meinungen, wie man so sagt, auseinandergehen. Jedenfalls ist nach 60 Minuten alles vorbei und somit genug Zeit für eine weitere Aufführung am selben Tag, nämlich:

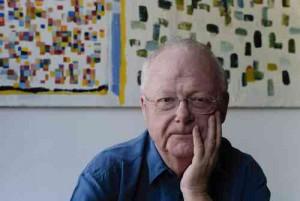

Szene aus „Minna von Barnhelm“. Foto: Philipp Ottendörfer/Theatertreffen

„Minna von Barnhelm“, Theater Bielefeld, 14. Juni, 19.30 Uhr, Schauspielhaus. Die Bielefelder, ist zu hören, gehen den Stoff sehr komödiantisch an. Da werden die 160 Minuten (eine Pause) ganz fraglos wie im Flug vergehen.

„Der Prozess“, Schauspiel Essen, 15. Juni, 18 Uhr, Schauspielhaus. Natürlich besonders interessant für die, die den Dortmunder „Prozess“ mit dem Essener vergleichen wollen. Übrigens gibt es ein Wiedersehen mit Axel Holst, der früher in Dortmund spielte.

„JR“, Wuppertaler Bühnen, Montag, 16. Juni, 20.15 Uhr, Schauspielhaus. Nach dem Roman von William Gaddis, in einer Fassung von Tom Peuckert, vermerkt das Programm. Das Stück ist eine Uraufführung und erzählt die Geschichte von JR, einem elfjährigen „Rotzlöffel“ (O-Ton), der eine steile Karriere als Brachialkapitalist macht und dabei zum Systemrisiko wird.

„Kasimir und Karoline“, Düsseldorfer Schauspielhaus, 17. Juni, 20 Uhr, Opernhaus. Für die Aufführung im Opernhaus entschied sich das Dortmunder Theater wegen der dortigen Drehbühne. Sie bietet zwar nicht die Möglichkeiten der Düsseldorfer Maschinerie, erlaubt aber doch, einen Großteil der Bewegungseffekte zu zeigen. Bierbänke und –tische in atemberaubender Bewegung, und das gegebenenfalls sogar alkoholfrei. Regie führt Nurkan Erpulat, der mit der „Ehrenmord“-Tragödie „Verrücktes Blut“ ziemlich bekannt wurde.

„Der gute Mensch von Sezuan“, Schauspiel Köln, 18. Juni, 20 Uhr, Schauspielhaus. Moritz Sostmann inszenierte mit Menschen und Puppen, 180 Minuten mit Musik (von Paul Dessau).

„Die deutsche Ayse. Türkische Lebensbäume“, Theater Münster, 19. Juni, 18 Uhr, Studio. „Ein spitzzüngiges Sittenbild über die Anfänge der Migration in Deutschland“ schrieben die Westfälischen Nachrichten zur Premiere.

„Die Orestie“, Theater Oberhausen, 19. Juni, 21 Uhr. Simon Stone hat den Stoff von Aischylos in die Gegenwart gestellt. Und das Theater bleibt, wo es ist, weil der Dortmunder Schnürboden kaputt ist. Der Shuttle-Bus fährt um 19.30 Uhr.

„Das Himbeerreich“, Theater Aachen, Freitag, 20. Juni, 18 Uhr, Studio. Andreas Veiel schrieb seine entlarvende Kapitalismus-Kritik, nachdem er 25 Top-Banker und Manager interviewt hatte. Das Stück fand viel Beachtung, als es herauskam.

Am selben Tag um 20.30 Uhr ist auch die Preisverleihung vorgesehen. Ob dann jedoch eine Inszenierung oder eine Schauspielerin/ein Schauspieler oder eine Regie den Lorbeer erhält, steht ganz in der Entscheidung der Jury.

Neben dem traditionellen Theaterprogramm haben die Dortmunder diverse Diskussionsveranstaltungen („Panels“), Workshops, Konzerte und Performances in das Programm eingeflochten. Bei den letztgenannten scheint „The Smartphone Project“ besonders interessant zu sein; Hier kann sich das Publikum eine App herunterladen (die übrigens bei Android mehr kann als bei Apple) und mit ihr Tänzer im Schauspielhaus ähnlich beeinflussen wie Spielfiguren in einem Computerspiel. Von den eingeladenen Musikanten seinen die nicht gänzlich unbekannten „Tiger Lillies“ genannt, die hier mit „Support“ von Dortmunds Musikchef Paul Wallfisch auftreten.

Es gibt Jörg Buttgereits „Sexmonster“ als Film zu sehen, Kindertheater, Party und einen Theatervorplatz, den die Dortmunder „Urbanisten“ temporär in einen „selbstorganisierten und ungezwungenen Lieblingsort“ verzaubern wollen. Für Fußballfans wird im „Labor“ neben dem Theaterfoyer an allen Tagen der Fernseher laufen und von der Weltmeisterschaft berichten.

Und wer das alles genauer wissen will, nutze die nachfolgend aufgeführten Netzadressen.

www.nrw-theatertreffen.de

www.theaterdo.de

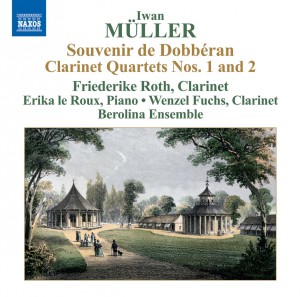

Ein anderer hätte alles hingeworfen: Da verbessert ein Deutsch-Balte namens Iwan Müller die Klappentechnik der Klarinette, schafft so ein Instrument, das auch in entlegenen Tonarten spielbar ist. Er gründet eine Klarinettenfabrik, stellt seine „clarinette omnitonique“ dem Pariser Conservatoire vor. Doch die Kommission dieser so einflussreichen wie konservativen Musik-Institution lehnt es ab, das Instrument einzuführen. Man fürchtet, der Charakter der Tonarten könne beeinträchtigt werden. Die Firma Müllers geht in Konkurs.

Ein anderer hätte alles hingeworfen: Da verbessert ein Deutsch-Balte namens Iwan Müller die Klappentechnik der Klarinette, schafft so ein Instrument, das auch in entlegenen Tonarten spielbar ist. Er gründet eine Klarinettenfabrik, stellt seine „clarinette omnitonique“ dem Pariser Conservatoire vor. Doch die Kommission dieser so einflussreichen wie konservativen Musik-Institution lehnt es ab, das Instrument einzuführen. Man fürchtet, der Charakter der Tonarten könne beeinträchtigt werden. Die Firma Müllers geht in Konkurs.