Aufstand, Entschleunigung, Dunkelheit – „I am“ von Lemi Ponifasio bei der Ruhrtriennale

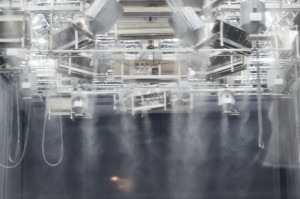

Dunkel ist es in der Jahrhunderthalle, aber nicht dunkel genug. Der Anfang verzögert sich um runde 20 Minuten, weil noch zu viel Licht durch die Scheiben hinter der Bühne dringt. Dabei ist der Beginn von Lemi Ponifasios Stück „I am“ eh schon auf 20:30 Uhr gelegt worden. Doch erst kurz vor neun geht’s los.

Wenn es losgeht, heißt das aber nicht, daß es auf der Bühne schlagartig heller würde. Die Personen agieren im letzten Schein des dahindämmernden Tages, wandeln auf dem First der schrägen Ebene, die den Bühnenhintergrund abgibt, quellen in großer Langsamkeit links und rechts davon auf die Bühne. Womit ein erstes, sehr zentrales Element dieses Abends genannt ist: Langsamkeit.

Das Programmheft spricht zwar sehr viel vornehmer von „Entschleunigung“, doch gemeint ist das gleiche. Abgesehen von einigen schnellen und aggressiven Kampfmotiven spielt sich das Bühnengeschehen in Langsamkeit ab, die nicht quälend zu nennen schwer fällt. Am ehesten ist sie noch zu Beginn zu ertragen, wo Bilder der Bühne sich mit der assoziativen Maschinerie im Kopf des Zuschauers und der Zuschauerin synchronisieren müssen. Das funktioniert auch recht gut; es ist nicht so, daß die Dinge gänzlich unverständlich blieben, wenngleich so etwas wie faktische Eindeutigkeit sich nicht ergibt und wohl auch nicht erwünscht ist.

Doch wenn das Geschehen seinen Lauf nimmt, wenn beispielsweise die endlos lange (und in unverständlicher Sprache vorgetragene) Rede eines männlichen Führers, in deren Verlauf dieser sich anscheinend vom redlichen politischen Ankläger zum gewalttätigen Demagogen wandelt, einige Zeit später mit einem weiblichen Pendant seine kaum weniger zeitraubende Entsprechung findet, dann dehnt sich das schon. Dann fängt man an, die Sitze unbequem zu finden, die Funktionsfähigkeit der Armbanduhr anzuzweifeln und sich nach dem künstlerischen Mehrwert des ganzen zu fragen.

Verstörenderweise beginnt der Abend mit der deutschen Nationalhymne, die etwas verzerrt und verknistert von einem Plattenspieler im Off kommt. Aha, es geht um Migrantenschicksale im reichen Deutschland, denkt man. Doch man irrt, wie einem das Programmheft verrät. Dort steht sinngemäß, daß dieser Abend auch so etwas wie eine Gedenkfeier für die 20 Millionen Toten des Ersten Weltkrieges sei, daß dieser Krieg auch die Pazifikinseln nicht verschont habe, die seinerzeit zu einem kleinen Teil deutsches Kolonialgebiet waren und „Kaiser-Wilhelm-Land“ hießen. Deshalb also ganz am Anfang „Deutschland über alles“, ein Intro mit Bitternote, denn es kündigt auch Aufstand und blutige Niederschlagung an.

Während der nämliche Redner an der Rampe seine unverständliche Rede hält, schieben hinter ihm gebeugte Schattengestalten vor dunklem Bühnenhintergrund lorengleiche schwarze Quader (Särge?) von rechts nach links. Bald wird sich das Volk nach seinen Kommandos auf dem Boden wälzen. Und er wird selbst dann noch schreien, wenn sich alle (nach links) von der Bühne fortgewälzt haben.

Im weiteren Verlauf ändert sich der Sprachduktus des Geschehens. Den brutalen Schreien des Redners folgen aus dem Off scheu vorgetragene Selbstbekundungen einer jüngeren Männerstimme in der Ich-Form und in englischer Sprache. Mit moderner Projektionstechnik werden sie zudem in einer Art Schreibschrift auf die Hallenwand hinter der Bühne projiziert. Doch bleiben sie trotz kombinierten Schrift- und Sprachvortrags überwiegend unverständlich. Und wiederum müssen wir annehmen, daß das gewollt ist, denn in „De Materie“, der Eröffnungsproduktion der Ruhrtriennale, hatte uns Intendant Heiner Goebbels vorgeführt, mit welch brillanter Projektionstechnik Textzeilen in das szenische Geschehen zu integrieren sind, wenn man es denn will. Hier will man nicht, auch wenn, wie wiederum dem Programmheft zu entnehmen ist, Texte von Heiner Müller und Antonin Artaud zum Vortrag gelangen. Bei aller Unverständlichkeit bleibt aber doch hängen, daß neben dem Schicksal der Völker auch so etwas wie die Entwicklung einer Persönlichkeit vorgeführt wird.

Zu den wenigen Requisiten der Produktion gehören Gummihandschuhe, weiße Nelken und ein Schießgewehr, und gegen Ende liegt einer der muskulösen, tattooverzierten Mimen in Jesuspose auf dem schrägen Bühnenhintergrund und kommt auch nicht mehr hoch und wird, wenn er schließlich nur noch still daliegt, von einem sehr gelenkigen Vierfüßler mit Eiern beworfen. Christentum? Folter? Urzustand?

Zugegeben, mit der Zeit fällt es immer schwerer, bei all den langsam sich auf- und abbauenden Bildern stets die Sinnfrage zu stellen. Es bricht das Gefühl sich Bahn, es hier mit Kryptifizierungen um ihrer selbst willen zu tun zu haben, mit dem Bestreben, Sachverhalte ohne Not zu verrätseln, einzig aus dem Drang, ein schwer begreifliches und deshalb hochwertig wirkendes Kunstprodukt zu erstellen. Daß der Autor dieser Performance Lemi Ponifasio („Konzept, Bühne, Choreographie, Regie“) aus Samoa stammt und von dort auch seine MAU-Company mitgebracht hat, macht diese Tendenz nicht eben erträglicher. Allerdings werden durch die Herkunft von Stück und Autor manche Elemente verständlicher: die Ausgebeuteten, der Diktator, die Ringkämpfer mit ihren nackten Oberkörpern, die „Volksmassen“ mit ihrer „asiatischen“ Gruppendisziplin.

Preisen kann man die Choreographie, die in großer formaler Strenge starke Bilder in schwarz-weiß-grauen Einfärbungen erschafft, die das Spiel des Auftauchens und Verschwindens in Dunkelheit souverän beherrscht, die (vor allem in den letzten Bildern) mit großformatigen Rückprojektionen und geneigten Projektionsflächen (welche die Darsteller vor diesen Flächen als Schattenrisse erscheinen lassen) zu operieren weiß.

Nicht preisen soll man das laute und sehr laute Gebrummel der Lautsprecher sowie die technischen Kreischgeräusche, die dem Publikum in Permanenz die Wichtigkeit des Geschehens um die Ohren hauen. Und obwohl es sich natürlich verbietet, dem Künstler zu sagen, wie er seine Arbeit machen soll, hätte man sich ab und zu eine kleine inhaltliche oder formale Brechung sehr schön vorstellen können.

Das Triennale-Publikum schließlich zeigte sich höflich. Nur wenige Zuschauer verließen während des Spiels die Halle, allerdings setzte der Exodus nach den ersten Verbeugungen des Ensembles schlagartig und massenhaft ein. Bis auf die üblichen Jauchzer blieb der Beifall verhalten.

Jahrhunderthalle Bochum. Termine: 30., 31. August, 20:30 Uhr. Intro 19:45 Uhr. Karten zwischen 20 und 40 Euro. www.ruhrtriennale.de