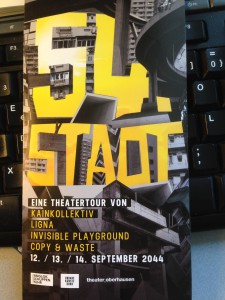

Kreativ aus der Krise: Eine ziemlich verrückte Theatertour durch Ruhrstadt

Vier Jahre nach Ende der Kulturhauptstadt reflektieren vier Künstlergruppen, was nach RUHR.2010 geworden ist. Der gemeinsame, sechseinhalbstündige Abend heißt „54. Stadt“, spielt in Mülheim und Oberhausen, und er gerät zu einer General-Abrechnung mit dem Konzept der Kulturhauptstadt, die Kreativwirtschaft als Identitätslückenfüller zu installieren. Produziert wurde die Tour von „Urbane Künste Ruhr“ – also ausgerechnet jener Organisation, die das Erbe von RUHR.2010 pflegen und die Kreativwirtschaft weiter befeuern soll.

Vier Jahre nach Ende der Kulturhauptstadt reflektieren vier Künstlergruppen, was nach RUHR.2010 geworden ist. Der gemeinsame, sechseinhalbstündige Abend heißt „54. Stadt“, spielt in Mülheim und Oberhausen, und er gerät zu einer General-Abrechnung mit dem Konzept der Kulturhauptstadt, die Kreativwirtschaft als Identitätslückenfüller zu installieren. Produziert wurde die Tour von „Urbane Künste Ruhr“ – also ausgerechnet jener Organisation, die das Erbe von RUHR.2010 pflegen und die Kreativwirtschaft weiter befeuern soll.

So weit, so subversiv – und nicht nur das. Es ist ein ziemlich verrückter Abend, eine gezielte und produktive Überforderung der Zuschauer. Ich habe mit fremden Menschen getanzt, einen „Transgender-Cocktail“ kreiert, in einer Privatwohnung Dehnungsübungen absolviert, phasenweise nur einsilbig gesprochen, mir einen Schnurrbart malen lassen und in einem Waschsalon über mein Verhältnis zu Eigentum und Besitz diskutiert. Es ist ein Abend ohne lineare Erzählstruktur oder Abfolge; jeder Teilnehmer erlebt zwangsläufig etwas anderes.

Der Beginn versetzt zunächst alle in die gleiche Ausgangslage: Wir befinden uns im Jahr 2044, lauschen im Mülheimer Ringlokschuppen einem Live-Konzert der Frauenband „Die Planung“. Vor 30 Jahren, 2014, seien sie zum letzten Mal aufgetreten. Dann schaltet sich eine Nachrichtensprecherin zu. Offenbar gibt es Unruhen da draußen. Nach und nach wird klar: Im Jahr 2014 wurde aus den 53 Städten des Ruhrgebiets die „Ruhrstadt“, die 54. Stadt, eine zentral verwaltete Metropole des Kreativsozialismus. Jeder musste plötzlich Künstler sein, und jede Stadt eine Sparte: Dortmund wurde Modestadt, in Wesel lebten nun Literaten, in Oberhausen Transvestiten. Doch jetzt haben die Menschen genug. Es brodelt, Anarchie bricht aus.

Den ersten Teil des Abends konzipierte „kainkollektiv“ (Fabian Lettow, Mirjam Schmuck). Sie inszenierten eine „performative Installation“, eine von Chor- und Soprangesang (Kerstin Pohle) begleitete Reflexion übers Fallen, Verfallen, Zerbrechen: Häufig offenbart sich erst im Moment des Verlustes der Wert. „Was, wenn das Beste an den Dingen die Reste wären?“ In der Ruhrstadt leben wir, „wo die Reste sich versammeln“. Aber: „Alles, was gut ist, kommt wieder – und alles, was gut vermarktbar ist, kommt immer immer immer wieder.“ Heute sind die Körper der Kreativen die Ressource, die abgebaut wird wie früher die Kohle, so die These – Bewältigung der Krise mit Kreativität? Oder nur auf Kosten der Kreativen?

Einige Denkanstöße für die Besucher, die sich im Saal des Ringlokschuppens frei bewegen und das multimediale Geschehen aus Foto und Film, Performance, Gesang und Percussion-Klängen verfolgen, mit den Augen ständig verwirrt nach Halt suchend.

Doch wie geht es weiter? Wie wollen wir in Zukunft leben? Darüber nachzudenken werden die Teilnehmer an „54. Stadt“ nicht nur aufgefordert, sie werden selbst zu Anarchisten, die auf den Straße und in den Häusern um die Zukunft der Stadt kämpfen müssen. Darum geht es im zweiten Teil. Man entscheidet vorab, ob man mit der Gruppe „LIGNA“ in Mülheim einen „Audiowalk“ unternehmen oder mit „Invisible Playground“ an einem interaktiven Spiel in Oberhausen teilnehmen will.

Wer nach Oberhausen fährt, sucht sich vier anarchische Mitstreiter, bekommt eine Spielkarte, Energieriegel und die Aufgabe, die fünf „Säulen der Demokratie“ zu retten. Dazu müssen die Anarchisten wie bei einer Schnitzeljagd (oder einem Computerspiel?) skurrile Aufgaben in Wohnungen, Bars und, Geschäften erledigen, während herumlungernde Banden versuchen, sie daran zu hindern. Ein großer Spaß, der die Sicht auf die Stadt erweitert und einen eigenen Abend verdient und getragen hätte.

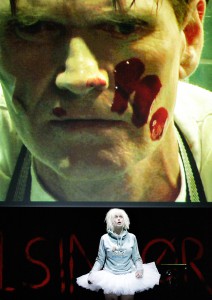

Doch es ging noch weiter, zum Finale im kooperierenden Theater Oberhausen. Dort zeigten „copy & waste“, eine Gruppe um Autor Jörg Albrecht und Regisseur Steffen Klewar mit dem Oberhausener Ensemble, den Showdown zwischen Kreativarbeitern und „echten Menschen“ ganz konventionell auf der Bühne, erzählt als Liebesgeschichte, verpackt in eine schrille Reality Show: Julieta und Rick wurden schon als Kinder im Namen der Kreativität missbraucht, wollen gemeinsam aus Ruhrstadt fliehen und setzen dabei auf Authentizität.

Jörg Albrechts gerade erschienener Roman „Anarchie in Ruhrstadt“ liefert die gemeinsame Erzählung, die Matrix für alle vier Produktionen. So gibt es zwar ein erkennbares Konzept, doch den roten Faden müssen die Zuschauer immer wieder selbst suchen. Das ist anstrengend, an- und aufregend.

Der Text entstand für den Westfälischen Anzeiger, Hamm