Als Japan den Westen betörte – eine schwelgerische Schau im Museum Folkwang

Es ist mal wieder eine dieser Prunk- und Prachtausstellungen des Essener Folkwang-Museums. Seit das Haus Projekt-Partnerschaften mit dem potenten Sponsor e.on (vormals Ruhrgas) pflegt, gibt es solche Schauen mit schöner Regelmäßigkeit. Praktisch immer sind die üblichen Heroen der Klassischen Moderne mit dabei, deren namentliche Signalwirkung weithin ausstrahlende Events garantiert. Diesmal lautet der Titel: „Monet, Gauguin, van Gogh… Inspiration Japan“.

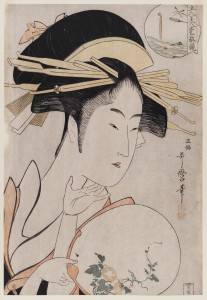

Kitagawa Utamaro: „Die Kurtisane Kisegawa aus dem Matsubaya“. Mehrfarbiger Holzschnitt, (© Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Asiatische Kunst)

Es geht um Japonismen, also japanische Einflüsse in der französischen Kunst, die damals mit der globalen Kunsthauptstadt Paris den Ton angab. Der Betrachtungszeitraum reicht im Wesentlichen von 1860 bis 1910. Das Thema wird mit 400 Werken (davon 65 Gemälde) in zwölf Kapiteln entfaltet, denen zwölf Räume entsprechen. So weit das dürre Zahlenwerk.

Doch so nüchtern bleibt es wahrlich nicht. Irgendwann erreicht man den Gipfel des Schönheitsempfindens: Grandioser, schwelgerischer Höhepunkt ist jener Raum mit den prächtig in Szene gesetzten Seerosenbildern von Claude Monet, dessen Garten in Giverny (Normandie) nach japanischen Vorbildern und mit japanischen Pflanzen angelegt worden war. Kein Wunder also, dass auch die künstlerische Gestaltung japanisierende Züge trägt, nicht zuletzt die serielle Arbeitsweise rührt von daher.

Claude Monat „Der Seerosenteich“ (Öl auf Leinwand, 1899). The Metropolitan Museum of Art, H. O. Havemeyer Collection, Bequest of Mtrs. H. O. Havemeyer, 1929 (© Foto: bpk; The Metropolitan Museum of Art)

Japonismen waren damals ein Hauptstrang der Kunstentwicklung. Alle Fluchtlinien des Rundgangs laufen gleichsam auf die Apotheose in Monets Garten zu. Ringsum wird anhand von allerlei japanischen und französischen Kunstwerken erwogen, wie die Einflüsse verlaufen sein könnten. Da begegnet man einigen Bildern wie etwa Vincent van Goghs „Sämann“ oder Gauguins „Frauen aus Arles“, die in Kunstlexika ihren festen Platz haben und auch Besucher aus der Ferne anlocken werden.

Es begann wohl mit der Öffnung und Modernisierung Japans sowie der nachfolgenden Japan-Mode, die ganz Westeuropa erfasste. Schon bald tauchten in französischen Gemälden japanische Kunstgegenstände auf – als betörende Zeichen eines luxuriösen zeitgenössischen Lebensstils, der sich alsbald nicht nur in den Alltag der „besseren Kreise“, sondern auch in die Kunst des Westens einfügte.

Paul Gauguin: „Frauen aus Arles“ (Öl auf Jute, 1888). Mr. and Mrs. Lewis Larnes Coburn Memorial Collection, 1934.39, The Art Institute of Chicago (© Foto: The Art Institute of Chicago)

Die charakteristischen japanischen Rollbilder, Holzschnitte, Masken, Fächer und Gebrauchsgegenstände (Teebehälter, Lackdosen usw.) zeichnen sich durch eine ganz eigentümliche Ästhetik aus, die durch Fremdheit fasziniert haben muss. Mal galt sie als rein und unverdorben oder auch roh, mal als raffiniert und sublim. Ihre zunächst irritierenden Weltbilder weichen jedenfalls deutlich von der europäischen Zentralperspektive ab. Ein und dasselbe Kunstwerk kann viele Blickpunkte nebeneinander haben. Solche Bilder sind nicht auf dreidimensionale Wirkung aus, sondern bleiben flächenhaft, wobei auch leere Flächen bedeutsam sind. Formen entstehen vielfach durch dekorative Arabesken und Ornamente.

Katsushika Hokusai: „Die große Welle vor der Küste bei Kanagawa“ (Mehrfarbiger Holzschnitt, um 1831). Privatsammlung. (© Foto: Museum Folkwang)

Hinzu kommen radikale Bildausschnitte, steile Draufsichten, extreme Bildformate, hohe Horizontlinien, kräftige Umrisse und eine besondere („unnatürliche“) Farbgebung. Das alles ist damals sicherlich den Tendenzen entgegen gekommen, die sich in der Moderne ohnehin abzeichneten und auf den Abschied von realistischer Abbildhaftigkeit hinausliefen. Die Impulse aus Japan dürfte den Prozess beschleunigt und intensiviert haben. Übrigens haben offenbar just jene Künstler die Anregungen am feinsinnigsten aufgegriffen, die niemals in Japan gewesen sind. Die wenigen Beispiele von Reisebildern aus Japan wirken demgegenüber geradezu uninspiriert. Es ging eben um Phantasie, nicht um Sightseeing.

Die Kuratorin Sandra Gianfreda hat sich vielfach auf Bestände des Folkwang-Museums stützen können. Schon Karl Ernst Osthaus, Begründer der anfänglich in Hagen beheimateten Sammlung, hatte erlesene Kunst mit japanischem Einschlag gekauft. Auch die von japanischen Künstlern (darunter z. B. die populären Meister Hokusai und Hiroshige) stammenden Exponate hat man jetzt nicht etwa aus japanischen Museen geliehen, sondern es sind überwiegend Stücke, die sich im Besitz französischer Künstler befanden. Das ist ja auch schon eine wichtige Frage: Wer konnte welche japanischen Arbeiten kennen? Wenn man weiß, wer was gesammelt oder sonstwie rezipiert hat, lassen sich auch die Einflüsse besser dingfest machen.

Edgar Degas: „Orchestermusiker“ (Öl auf Leinwand, 1872 – überarbeitet 1874-76). Städtische Galerie, Städel Museum, Frankfurt/Main (© Foto: U. Edlemann / Städel Museum / Artothek)

Ansonsten besteht Frau Gianfreda darauf, dass es hier nicht etwa um einen kolonialistischen Blick der Europäer gehe („Japan war nie eine Kolonie“), sondern um (wertneutrale?) transkulturelle Vermittlungen. Überhaupt handle die Ausstellung „nicht von Politik, sondern nur von Ästhetik“. Ob man da auf eine Dimension verzichtet, die so manches noch ganz anders erhellen könnte?

Eine etwas schmale These der Schau lautet, dass sich französische Künstler nach und nach Motive und Duktus der japanischen Kunst anverwandelt hätten, bis dies sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen war. Hier beginnt freilich auch schon eine Schwierigkeit. Japanische Anregungen wurden, so scheint es, zuweilen dermaßen verinnerlicht und eigenschöpferisch fortgeführt, dass man sie kaum noch als solche ausmachen kann. Da droht das Thema der Ausstellung beinahe zu verschwimmen. Folglich verzichtet man auch auf direkte Gegenüberstellungen, sondern lässt das Thema teils im Ungefähren durch die Raumfolgen wabern.

Paul Cézanne: „Montagne Sainte-Victoire“ (um 1890). Musée d’Orsay, Paris (© Foto: bpk / RMN – Grand Palais / Hervé Lewandowski)

Ob und inwiefern sich etwa die luftig-duftigen Balletteusen eines Edgar Degas noch der japanischen Inspiration verdanken, ist wohl nicht ganz leicht zu belegen. Auch leuchtet nicht ohne weiteres ein, dass die Wellenbilder von Gustave Courbet auf Hokusais „Große Welle“ zurückgeführt werden können. Nun gut. In solcher Mehrdeutigkeit mag denn auch ein flirrendes Element der Spannung liegen.

Allerdings gibt es auch etliche entschiedene, sehr frappante Japonismen, seien es eine „Japonaiserie“ von van Gogh, ein zartes Blumenbild von Odilon Redon, Cézannes Ansichten der „Montagne Sainte-Victoire“, hinreißende Plakate von Pierre Bonnard und Toulouse-Lautrec oder die Holzschnitte von Félix Vallotton.

Einen erotischen Nachklang hat die Ausstellung auch noch. Reihenweise hat Pablo Picasso 1968 Erotika im quasi-japanischen Stil hervorgebracht. Da geht es freizügig „zur Sache“. Passende Kapitelüberschrift: „Die Kunst ist niemals keusch“.

„Monet, Gauguin, van Gogh… Inspiration Japan“. 27. September 2014 bis 18. Januar 2015. Geöffnet Di-Do 10-20, Fr 10-22, Sa/So 10-18 Uhr. Eintritt 13 Euro (ermäßigt 8 Euro). Führungen Tel.: 0201/201 8845 444. Katalog 39 Euro. Internet: www.inspiration-japan.de