TV-Nostalgie (27): „Auf der Flucht“ – Als Dr. Richard Kimble durch die USA gehetzt wurde

Eigentlich erstaunlich, dass diese Serie auch bei uns so legendär werden konnte. Ab 9. Juli 1965 zeigte die ARD lediglich 26 von insgesamt 120 Folgen von „Auf der Flucht“. Dennoch war der flüchtige „Dr. Kimble“ (David Janssen) bald allen Fernsehzuschauern ein Begriff – und blieb es für viele bis heute.

Doch halt! Nicht alle haben das damals sehen dürfen. Wenn ich mich recht entsinne, haben meine Eltern die Serie damals regelmäßig geguckt, doch für mich war „Auf der Flucht“ (nach ihrer Meinung) noch viel zu aufregend. Wahrscheinlich ist es vielen so ergangen, die seinerzeit Kinder waren. Aber man hörte und las ja überall davon.

Unschuldig zum Tode verurteilt

Wir erinnern uns also: In der im Original schier endlosen US-Thrillerserie ging es um jenen Arzt Dr. Richard Kimble, der zum Tod auf dem elektrischen Stuhl verurteilt wurde, weil er angeblich seine Frau ermordet hatte. Doch er war unschuldig. Auf dem Weg zur Hinrichtung gelang ihm die Flucht, die fortan kreuz und quer durch die Vereinigten Staaten führte. Und wie wurde der Mann gehetzt!

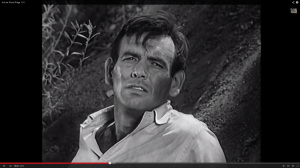

Gehetzter Mann: David Janssen als Dr. Richard Kimble (Screenshot aus: http://www.youtube.com/watch?v=PCdPAELyRyI)

Ich habe mir jetzt probehalber noch einmal zwei Folgen angesehen und muss sagen: Die Filme sind heute noch spannend. Die Hauptfigur, wahrlich ein einsamer Wolf, lebt in beständiger Furcht. Dr. Kimble misstraut erst einmal jedem Menschen, dem er begegnet.

Drohbriefe für Polizisten-Darsteller

Immer und immer wieder droht die Entdeckung – vor allem durch den besessenen Polizei-Lieutenant Gerard. Barry Morse, der Darsteller dieses Erz-Widersachers, bekam in den USA (wo die Serie von 1963 bis 1967 lief) sogar echte Drohbriefe, so glaubhaft spielte er den unerbittlichen Verfolger.

Einer allein gegen alle? Nicht ganz. Auf seinen Fluchtwegen fand Dr. Kimble auch immer wieder Menschen, die ihm – aus unterschiedlichsten Motiven – halfen. Da wurden streckenweise sehr anrührende menschliche Geschichten erzählt.

Der geheimnisvolle Einarmige

Manche Folgen zerren nicht nur als Krimis an den Nerven, sie erweisen sich überdies als packende Sozialstudien; beispielsweise die Episode, die in West Virginia spielt – in einem einst lebendigen, jetzt aber hoffnungslosen Ort, dessen Bergwerk schließen musste. Vor diesem Hintergrund wirkt Kimbles Flucht noch eine Spur verzweifelter als sonst schon. Und man kann nicht umhin, unwillkürlich an Teile des Ruhrgebiets zu denken.

Die allzeit ruhelose Flucht hat zwei Spannungsbögen, die die gesamte Serie überwölben. Zum einen zittert man mit Dr. Kimble, dass er nicht gefangen werden möge, zum anderen wünscht man ihm innig, dass er selbst den geheimnisvollen Einarmigen aufspürt, der offenbar der wirkliche Mörder seiner Frau ist.

Sogar heute scheut man sich noch, die (wohl allseits bekannte) Lösung des Dramas auszuplaudern. Wer weiß: Vielleicht hatten die Eltern damals doch recht. Es war tatsächlich viel zu aufregend für uns.

_________________________________________________

Vorherige Beiträge zur Reihe:

“Tatort” mit “Schimanski” (1), “Monaco Franze” (2), “Einer wird gewinnen” (3), “Raumpatrouille” (4), “Liebling Kreuzberg” (5), “Der Kommissar” (6), “Beat Club” (7), “Mit Schirm, Charme und Melone” (8), “Bonanza” (9), “Fury” (10), Loriot (11), “Kir Royal” (12), “Stahlnetz” (13), “Kojak” (14), “Was bin ich?” (15), Dieter Hildebrandt (16), “Wünsch Dir was” (17), Ernst Huberty (18), Werner Höfers “Frühschoppen” (19), Peter Frankenfeld (20), “Columbo” (21), “Ein Herz und eine Seele” (22), Dieter Kürten in “Das aktuelle Sportstudio” (23), “Der große Bellheim” (24), “Am laufenden Band” mit Rudi Carrell (25), „Dalli Dalli“ mit Hans Rosenthal (26)

“Man braucht zum Neuen, das überall an einem zerrt, viele alte Gegengewichte.” (Elias Canetti)