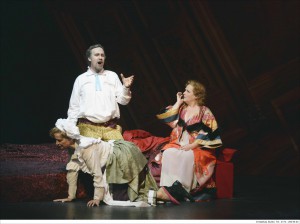

Philosophische Komödie: Richard Strauss‘ „Der Rosenkavalier“ in Krefeld

Ohne Rücksicht: Baron Ochs auf Lerchenau (Matthias Wippich) hat es auf das „Zoferl“ der Marschallin abgesehen (Eva Maria Günschmann, Lydia Easley). Foto: Matthias Stutte

An „Rosenkavalieren“ ist in diesem Strauss-Jahr 2014 wahrlich kein Mangel. Die jüngste Premiere ist nun aus Krefeld zu vermelden.

Düsseldorf hatte seine traditionelle Otto-Schenk-Inszenierung im Frühjahr wieder ausgegraben, Gelsenkirchen die 150-Jahrfeier der Geburt Richard Strauss‘ gar schon im Oktober vor einem Jahr begonnen (und jetzt mit der „Frau ohne Schatten“ erfolgreich fortgesetzt). In Dortmund wird die silberne Rose in der Regie des Hausherrn Jens Daniel Herzog ab 25. Januar 2015 überreicht. Und in Kassel, Frankfurt oder Weimar machen sich in den nächsten Monaten prominente Regisseure wie Lorenzo Fioroni, Claus Guth und Vera Nemirova an das oft als konservative Kehre im Wirken Strauss‘ verdächtigte Werk.

Aber das Bild einer vergangenen Zeit, mit „Fleiß und Mühe“ entworfen, hat schon der Librettist Hugo von Hoffmannsthal als Täuschung bezeichnet. Und das gilt auch für die Musik. So wienerisch nett sich die Walzertakte durch die Partitur wiegen: Sie sind doch eher Boten der grellen „Tanzmusi“ eines Gustav Mahler oder der verzerrten Dreiertaktgespenster eines Alban Berg als gemütvoller Rückblich auf Johann Strauß oder Joseph Lanner. Mihkel Kütson beharrt mit den Niederrheinischen Sinfonikern auf dieser sperrigen Lesart. Die Walzerseligkeit schwingt aufgeraut. Kein nostalgischer Goldblick, eher die innere Unruhe einer ins Gären geratenen Zeit.

1911 war ja noch alles „in Ordnung“. Und Strauss, mit der politischen Blindheit des karrierebesessenen Großbürgers geschlagen, ist sicher nicht der Mann, den man zum ausschlagenden Seismographen künftiger Verwerfungen adeln sollte: Er hat weder die Zeitwende 1914/18 erkannt noch bemerkt, wie sich mit dem verachteten und dennoch hofierten braunen Pack die finale Exekution ungebrochenen bürgerlichen Selbstverständnisses anbahnte. Aber bei Hoffmannsthal, da schwingt doch etwas mehr mit als die versonnene Philosophie der Zeit, die der alternder Marschallin so balsamisch von den Lippen fließt.

Die Zeit, das seltsame Ding: Szene aus dem ersten Aufzug der „Rosenkavalier“-Inszenierung von Mascha Pörzgen in Krefeld. Foto: Matthias Stutte

Regisseurin Mascha Pörzgen und ihr Bühnenkünstler Frank Fellmann kaprizieren sich nicht auf das Balancieren einer vermeintlich heilen Welt am Rande des Abgrunds. Sie sehen im „Rosenkavalier“ auch die Komödie, selbst wenn sich noch vor Beginn der Handlung ein riesiger Schatten über das halbdunkle Boudoir der Marschallin legt und ein Scheinwerfer nach einer der Uhren auf dem Wandsims fingert. Bestimmendes Element ist eine Kunstuhr, auf der ein Alter eine Stunde markiert, die mit dem zweiten Zeiger, einer güldenen Sonne, nicht vereinbar ist. Auf die Zeit verweist auch ein astronomischer Globus neben dem Bett der Marschallin, der Armillarsphäre Galileo Galileis ähnlich.

Standesdünkel, ins Räumliche gesteigert: Die Bühne von Frank Fellmann für den zweiten Aufzug des Krefelder „Rosenkavalier“. Foto: Matthias Stutte

Eine Idee von Prater und Jahrmarkt vermitteln die Kulissen im dritten Akt: Bewusst als solche eingesetzt, erinnern sie mit Wölkchen und Putten an die Dekors alter Karussells oder an die Wunderkabinette reisender Scharlatane.

Im zweiten Akt dagegen ist die Komödie von anderer Natur: Der Empfangssalon Faninals, tapeziert mit dem ins Riesige gesteigerten Adelsprädikat Kaiser Franz Josephs, steht für die begrenzte Weltsicht des neu gekürten Edlen. Fellmann bricht das enge Halbrund auf, wenn er für den Auftritt des Rosenkavaliers eine spiegelnd polierte Rampe in die aufklaffenden Wände einfahren lässt. Ein Steg in einen weiten Raum, der die Welt des biederen Faninal – in der Begegnung von Sophie und Octavian – endgültig transzendiert.

Mascha Pörzgen hat die komödiantischen Anteile zwar präsent gesetzt, aber nicht ausgebreitet; es ging ihr nicht um Ochsen-Klamauk und Beisl-Chaos. Gerade im dritten Akt zeigt sie das „Inszenierte“ an der Farce, die dem Baron auf Lerchenau vorgegaukelt wird. Da bemüht sich der junge Graf Rofrano überhaupt nicht, in die Rolle des „Mariandl“ zu schlüpfen, legt seine selbstbewusste Art des Verhaltens und Sprechens nicht ab. Schlechte „Comödi“ eben. Umso sensibler achtet Pörzgen aber auf die Wandlungen und die inneren Spannungen der Personen. Im ersten Akt etwa auf die emotionalen Wechselbäder des „Quin-quin“, zwischen pubertärer Schwärmerei und zu Tode betrübter Desillusionierung. Im dritten enthüllt Pörzgen, dass es dem jugendlichen Liebhaber der Marschallin nicht leicht fällt, auf die erfahrene, ältere Frau zu verzichten: Das Ringen um eine Entscheidung wird ihm nicht abgenommen.

Die Regisseurin hat ihre Arbeit aus den Figuren heraus entwickelt – eine heute nicht mehr selbstverständliche Kunst feiner Andeutungen, ein Verzicht auf allzu plakative Visualisierungen und allzu eindeutige Zuweisungen. So hat der Charakter der Marschallin etwas Schwebendes: Lydia Easley verkörpert eine Frau an einem Scheideweg ihrer Existenz, der sie bewegt, aber nicht haltlos macht. Easley hat im ersten Aufzug Mühe, mitzuhalten; vor allem, wenn sie der Dirigent mit Lautstärke bedrängt und sie einen nicht ausreichend gestützten, soubrettig grundierten Ton einsetzt. Aber mit ihrem Monolog und mit den Schlüsselstellen in den folgenden Akten gelingen Easley überzeugende Momente. Und als Gegenspielerin des Barons ist sie voll selbstbewusster Würde und Entschiedenheit.

Nahezu ideal: Eva Maria Günschmann (rechts) als Octavian, mit Linda Easley als Marschallin. Foto: Matthias Stutte

Mit Eva Maria Günschmann hat Krefeld einen nahezu idealen Rosenkavalier; ein körperlich präsenter, gesanglich tadelloser Octavian, fähig zu nuancierter Charakterisierung, gesegnet mit einem exquisiten Timbre und einem leicht strömenden, unaffektierten Mezzo. Sophie Witte ist ihr eine ebenbürtige Partnerin mit ihrem leichten, klanglich erfreulich unverdünnten Sopran. Diese Sophie, das macht Witte mit leuchtender Stimme klar, hat einen unbeugsamen Charakter, mit dem sie dem Geschacher um Stand und Stolz aufrecht entgegentritt.

Für Matthias Wippich ist der Ochs eine Paraderolle. Nicht nur das künstliche Wiener Idiom beherrscht er vortrefflich; er kann auch mit der Tiefe spielen und im Zentrum die Farben seiner Stimme für geflissentlich annektierte Eleganz und sich entladende Grobheit einsetzen. Nur die Höhe dürfte weniger steif klingen, solider fundamentiert sein. Ganz und gar brünstiger Jupiter und von keinen Skrupeln geschlagen, stürzt er sich sogleich auf das „Zoferl“, lässt – auch ohne Rücksicht auf die Marschallin – nicht locker. Und im dritten Akt – hervorzuheben die bildkräftige, gekonnte Deklamation Wippichs – will er bis zum Schluss partout nicht verstehen, was er denn nun falsch gemacht haben könnte: Des Lerchenaus Charakter hat etwas selbstgefällig Brutales, das fürchten macht.

Krefeld muss sich auch in der Besetzung der weniger umfangreichen Partien nicht verstecken, bis hinein in die stumme Rolle des illegitimen Ochsen-Sohns Leopold (Ruben Knors). Markus Heinrich und Satik Tumyan sind ein zwischen Matrone und Mafia angesiedeltes „wälsches“ Gaunerpaar; Hayk Dèinyan ein anständiger Kommissarius, Sun-Myung Kim und James Park zwei geschäftige Haushofmeister. Debra Hays wirkt als Leitmetzerin angemessen schrill; der Sänger Kairschan Scholdybajew, ein goldgesichtiger Automat, wird von seinem Flötisten (Alexander Betov) sorgfältig aufgezogen wie Offenbachs Olympie in „Hoffmanns Erzählungen“. Sein italienischer Schmelz vertrüge allerdings noch etwas Öl. Auch Hans Christoph Begemann könnte als Faninal noch ein paar Facetten mehr ausarbeiten.

GMD Mihkel Kütson meidet mit den Niederrheinischen Sinfonikern den üppigen Wohlklang mit der Folge, dass sich die raffinierten Strauss’schen Klangmischungen eher spröde als magisch einstellen. In den – zu lauten – Eröffnungstakten leisten sich die Bläser merkliche Unsauberkeiten, die sich im ersten Akt immer wieder in belegter oder spitzer Tongebung fortsetzen. Allmählich formt sich der Klang, klärt sich die Balance, ohne freilich zu jenen ausgesuchten Mischungen zu finden, die man, des kühlen Kopfes ungeachtet, in den Momenten verinnerlichter Lyrik doch zu finden wünscht.

Alles in allem ein höchst beachtlicher „Rosenkavalier“, der sich im Vergleich behaupten wird. Das Theater Krefeld-Mönchengladbach hat wieder einmal gezeigt, dass es seinen künstlerischen Anspruch auf solide gesichertem Niveau behaupten kann.

Weitere Informationen:

http://www.theater-kr-mg.de/spielplan/musiktheater/der-rosenkavalier.htm