TV-Nostalgie (29): Das Ohnsorg-Theater – gut geölte Lachlust aus dem Norden

Ihre Komik war oft ziemlich hausbacken, doch sie waren keineswegs Dilettanten: Über Jahrzehnte hinweg unterhielt das Ohnsorg-Theater nicht nur Touristen im Hamburger Kiez, sondern auch Millionen Fernsehzuschauer.

Die Vorläuferbühne hatte Richard Ohnsorg bereits 1902 in Hamburg gegründet. An wechselnden Spielstätten gab man fortan niederdeutsche Stücke. Die meisten Schwänke wurden eigens „op Platt“ geschrieben, andere wurden aus dem Hochdeutschen oder anderen Sprachen übersetzt.

Dialekt ist kein Tüddelkram

Und siehe da: Weil das Niederdeutsche etwa mit dem Englischen so eng verwandt ist, zeigten die Übertragungen ungeahnte Qualitäten der Anverwandlung; ganz abgesehen davon, dass die Mundart ohnehin ihren speziellen Humor mit sich bringt. Dialekt ist eben kein Tüddelkram.

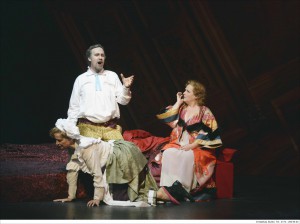

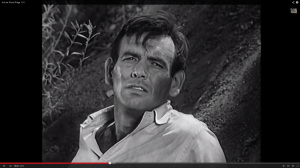

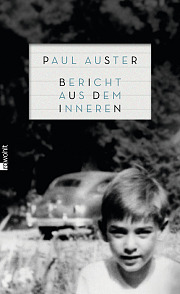

Heidi Kabel und Henry Vahl in „Tratsch im Treppenhaus“ (Screenshot aus: http://www.youtube.com/watch?v=wYW4Area2kg)

Ab 1954 zeigte das ARD-Fernsehen Aufführungen aus dem Ohnsorg-Theater, wobei die norddeutsche Einfärbung dem Hochdeutschen behutsam angepasst wurde (sogenanntes „Missingsch“), damit auch Landsleute aus dem Westen und dem Süden mithalten konnten.

Mit Heidi Kabel und Henry Vahl

Legendär wurden vor allem die Sendungen in den 60er und 70er Jahren, als z. B. die überaus populären Schauspieler Heidi Kabel und Henry Vahl (meist als „komischer Opa“) zum Ensemble gehörten. Sie sind unvergessen: Seit Sommer 2011 residiert die Ohnsorg-Bühne im „Bieberhaus“ am Heidi-Kabel-Platz 1 in Hamburg. Einen Henry-Vahl-Park gibt es ebenfalls in der Stadt.

Gewiss: Die unter Live-Bedingungen im Theater aufgezeichneten Stücke erinnern manches Mal an derben Schenkelklopferhumor oder an unbedarftes Boulevardtheater – oft saubermännisch und doppelmoralisch garniert mit neckisch-frivolen Anspielungen. Doch da gab es auch durchaus feinsinnige und anrührende Töne. Und die Schauspieler verstanden ihr überwiegend komisches Fach. Die Komödien-Maschinerie war sozusagen bestens geölt. Andernfalls hätte man nicht diesen überwältigenden Erfolg gehabt.

Klassiker „Tratsch im Treppenhaus“

Gern gebe ich zu, dass ich jetzt beim Wiedersehen mit dem Ohnsorg-Klassiker „Tratsch im Treppenhaus“ an etlichen Stellen schallend gelacht habe. Das gesamte Stück spielt tatsächlich nur im Treppenhaus einer sehr einfachen Mietskaserne. Welch ein munteres Türenschlagen, welch ein aberwitziger Streit zwischen den Mietparteien! Und wie Heidi Kabel die ewige Lästerzunge Frau Boldt verkörpert, das hat schon sehr ordentliches Format.

Gipfeltreffen von 1968

Zeitgeschichtlich interessant: Die 1962 erstmals gesendete Produktion spielt noch vor dem Hintergrund äußerst schlichter Wohnverhältnisse in der Nachkriegsrepublik. Die komplette Fassung, die im Internet noch greifbar ist, stammt vom Silvesterabend 1966. Wer an einem solch herausgehobenen Tag die beste Sendezeit bestreiten durfte, zählte wahrlich zu den Quotenkönigen des Fernsehens.

1968 kam es übrigens zum Gipfeltreffen der damals beliebtesten Volksschauspieler: In „Die Kartenlegerin“ schaukelten sich Heidi Kabel und Willy Millowitsch gegenseitig hoch. Es war zum Schreien!

________________________________________________

Vorherige Beiträge zur Reihe:

“Tatort” mit “Schimanski” (1), “Monaco Franze” (2), “Einer wird gewinnen” (3), “Raumpatrouille” (4), “Liebling Kreuzberg” (5), “Der Kommissar” (6), “Beat Club” (7), “Mit Schirm, Charme und Melone” (8), “Bonanza” (9), “Fury” (10), Loriot (11), “Kir Royal” (12), “Stahlnetz” (13), “Kojak” (14), “Was bin ich?” (15), Dieter Hildebrandt (16), “Wünsch Dir was” (17), Ernst Huberty (18), Werner Höfers “Frühschoppen” (19), Peter Frankenfeld (20), “Columbo” (21), “Ein Herz und eine Seele” (22), Dieter Kürten in “Das aktuelle Sportstudio” (23), “Der große Bellheim” (24), “Am laufenden Band” mit Rudi Carrell (25), “Dalli Dalli” mit Hans Rosenthal (26), “Auf der Flucht” (27), „Der goldene Schuß“ mit Lou van Burg (28)

“Man braucht zum Neuen, das überall an einem zerrt, viele alte Gegengewichte.” (Elias Canetti)