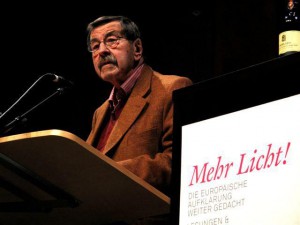

„Diese gebrochene Landschaft“ – Günter Grass 2010 in der Kulturhauptstadt Ruhrgebiet

„Mehr Licht – Die europäische Aufklärung weiter gedacht“ hieß das große Kulturhauptstadt-Projekt, das das Literaturbüro Ruhr 2010 auf die Bühnen des Reviers brachte. Neben anderen Themen handelte dieses Projekt auch von „Sprachkritik als Praxis kritischen Denkens“ und von der „Verantwortung des Intellektuellen“.

Als Gast im Theater Bochum und im Landschaftspark Meiderich las Günter Grass dazu aus seinem Buch „Grimms Wörter. Eine Liebeserklärung an die deutsche Sprache“. Entgegen allen Gerüchten, Grass sei ein grantiger, spröder, alles dominieren wollender eitler Großschriftsteller, traf ich auf einen freundlichen, offenen, warmherzigen Gesprächspartner, der sehr gut zuhören konnte.

Aufklärung und Sprache

Günter Grass hat sich zeitlebens beharrlich mit der Dialektik und dem Elend der Aufklärung auseinandergesetzt – und er sah trotz aller Fehlentwicklungen die Aufklärung nicht gescheitert, sondern setzte auf ihre vergessenen Wurzeln, auf ihre Öffnung und Weiterentwicklung durch Selbstaufklärung, setzte auf Dazulernen, Humor, Engagement, Wissen, die Vernunft des Herzens.

In „Grimms Wörter“ erzählte er nicht nur die Lebensgeschichte der Brüder Grimm, er erzählte auch die rund 130jährige Entstehungsgeschichte des „Deutschen Wörterbuchs“. Und er erzählte Teile seiner eigenen Geschichte als Künstler/Intellektueller in der Bonner und Berliner Republik.

Günter Grass schrieb aber nicht nur von Buchstaben in einem Wörterbuch, sondern auch selbst lustvoll sprachspielend in Buchstaben, in und mit Lauten, Silben, Wörtern. Und beim Umgang mit den Wörtern – wie die Brüder Grimm „Wort auf Wort“ „nach (deren) Herkommen“ befragend – erschloss sich eben auch die Welt, oder besser: seine Welten. Mit den Worten spielend (manchmal etwas zu sehr) und sie doch ganz und gar ernst nehmend, verwob er Biografien, politisches Zeitgeschehen, Menschen, erzählte Geschichte und Geschichten, kam von Höcksken auf Stöcksken, rettete fast verschollene Worte und reanimierte tot geglaubte. Und schrieb zu guter Letzt gar das Deutsche Wörterbuch weiter und fort, ergänzte und erhellte es mit und durch neue Wörter, hässliche wie schöne.

Wider den Anschein von Einstimmigkeit

Von Pierre Bourdieu, der mit Günter Grass einst ein langes Fernsehgespräch führte, stammt der schöne Satz: Es ist die Aufgabe des Intellektuellen, den Anschein von Einstimmigkeit zu durchbrechen. Genau diese Aufgabe „den Mund aufzumachen“, nahm Günter Grass immer wieder auf mutige-provozierende Art und Weise wahr. Durch seine Romane, Essays, Reden, politischen Interventionen und publizistischen Zwischenrufe.

Georg Christoph Lichtenberg, dem im Projekt „Mehr Licht!“ zwei Abende gewidmet waren und der auch in „Grimms Wörter“ eine wichtige Rolle spielt, hat in seinen Sudelbüchern geschrieben: „Es tun mir viele Sache weh, die anderen nur leidtun.“ Ein Aphorismus, der auch über dem Schaffen Günter Grass‘ stehen könnte; in der Nachfolge Lichtenbergs formulierte Grass in „Grimms Wörter“: „Mich schmerzt und ekelt mein Land, dessen Sprache ich anhänglich liebe.“

Nestbeschmutzer Grass

Als Nestbeschmutzer wurde Grass oft geschmäht, dabei vergessend, dass es doch gerade der Schmutz, der vermeintliche Dreck ist, der ein Nest erst zusammenhält. Gern prügelt man hierzulande den Boten, wenn er auf die Banalität des Bösen oder heute besser: auf die Bösartigkeit des Banalen hinweist – etwa auf ein Primat der Ökonomie, das sich immer mehr auch als Ökonomie der Primaten entpuppt; eine Ökonomie, deren Folgen – so die seriöse Weltgesundsheitsorganisation – weltweit jährlich Millionen hungernder Kinder das Leben kostet. „Ich schäme mich meines zum bloßen Wirtschaftsstandort verkommenen Landes“, schrieb Günter Grass in „Grimms Wörter“.

Was gesagt werden darf

Dass Grass sich als Mahner aus dem Literatenolymp gelegentlich auch vergaloppierte, stimmt schon. Eine kurze heftige Debatte löste im April 2012 sein in drei großen europäischen Zeitungen veröffentlichtes Mahn-Gedicht „Was gesagt werden muss“ aus. Günter Grass hatte da einen israelkritischenText geschrieben, der in seiner Schlichtheit und Pose nicht nur politisch enttäuschte, sondern auch als Gedicht, als Wortkunstwerk.

Nicht wenigen seiner Kritiker aber gelang es, Grassens Niveau mit leichter Hand zu unterbieten. Kaum ein Kommentar zeugte von genauer Textlektüre, so scheiterten dann auch viele der nachgängigen Versuche, das Gedicht allein stellenlesend angemessen zu deuten. Der mittlerweile obligatorische Anti-Grass-Reflex verbaute jede tiefergehende Reflexion. Grass wurde etwa vorgeworfen, er habe in einem Gedicht den radikal-fundamentalistischen iranischen Präsidenten Ahmadinedschad einen bloßen „Maulheld(en)“ genannt und so dessen Gefährlichkeit und Unberechenbarkeit nicht nur für Israel unzulässig verharmlost. Grass selbst aber schrieb im Gedicht: “das von einem Maulhelden unterjochte und zum organisierten Jubel gelenkte iranische Volk”, da steht also immerhin auch, dass Mahmud Ahmadinedschad das iranische Volk unterjocht. Und was heißt “unterjochen”, wenn man’s denn wissen will? Siehe Duden: “gefügig/willenlos machen, in Unfreiheit halten, niederhalten, unterdrücken, zu Sklaven machen; (gehoben abwertend) knechten”.

Von der Kunst des Verstehens (Hermeneutik) wurde jedenfalls bei den meisten Kritikern vor dem Verriss des vermeintlich zu iranfreundlichen Grass-Gedichtes keinerlei Gebrauch gemacht. Kunst des Verstehens, das hätte geheißen: Gründliche Textlektüre, auch, um sich der eigenen Vorurteile und Vorverständnisse bewusst zu werden.

Grass & das Ruhrgebiet

In der Zeitschrift Essener Unikate wurde Günter Grass 1996 mit dem Satz zitiert: „Es hat mir trotzdem in Essen gefallen. Warum – weiß ich nicht mehr so genau. Vielleicht weil Essen im Ruhrgebiet liegt und diese gebrochene Landschaft so primär nach Literatur schreit.“ In „Grimms Wörter“ tauchte zuletzt auch Duisburg auf, dem sich Oskar Matzerath in „Die Blechtrommel“ schon einmal von Düsseldorf aus näherte. Sogar von Frauen aus Gelsenkirchen wird uns erzählt, und vom Rand des Ruhrgebietes, von Sprockhövel. So kam das Ruhrgebiet also pünktlich zum Kulturhauptstadtjahr noch einmal in das Werk eines Literaturnobelpreisträgers.

Günter Grass wurde zudem nicht müde, an einen Autor des Ruhrgebiets zu erinnern, der nie ein Ruhrgebietsautor war. Dieser Autor, am Silvesterabend 1937 in Duisburg geboren, dieser Freund, dem Günter Grass auch ein Mentor war, starb 1979 viel zu früh an Krebs, Grass besuchte ihn oft am Sterbebett, dieser Freund war natürlich: Nicolas Born. Dessen Bücher, Briefe, Gedichte wurden vor nicht allzu langer Zeit von seiner Tochter Katharina Born im Wallstein Verlag neu herausgegeben.

Bei Grassens Begrüßung 2010 im Landschaftspark Meiderich schlug ich deshalb vor: „Ehren wir heute Günter Grass auch, indem wir seinen Freund ehren. Hiermit schlage ich offiziell vor, das Überfällige zu tun, nämlich endlich eine große Straße oder einen Platz nach Nicolas Born, dem wichtigsten in Duisburg geborenen Schriftsteller, zu benennen.“ Günter Grass hat sich diesem Vorschlag sofort angeschlossen – und ihn vor der Presse einige Male wiederholt. Leider ohne Erfolg.

Ich bin sicher, es würde Günter Grass freuen, hier zum Schluss einige Zeilen Nicolas Borns zu lesen:

Eine besonders schöne Blume

ein besonders schönes Wetter

öffne die Fenster die Fenster

heute Nacht werden die Lampen heller brennen

eine gute Nachricht trifft ein

oder lieber Besuch