Würziger Hopfen, weißer Schaum: Betrachtungen zum „Tag des Bieres“

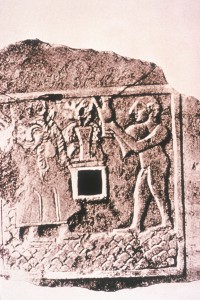

Ein sumerischer Opfertisch: Die Sumerer kannten schon vor 6000 Jahren das Bier. Foto: Deutscher Brauer-Bund

Wilde Hefen waren es, die vor 6000 Jahren bei den alten Sumerern im Zweistromland für die erste Gärung sorgten. Das Bier war geboren – ein Getränk, das mit dem blonden oder braunen Gerstensaft von heute allerdings nicht mehr viel zu tun hat. Unsere geschmacklich einwandfreien und reinen Biere ließen sich erst im Zuge wissenschaftlicher und industrieller Entwicklungen im 19. Jahrhundert erzeugen. Aber eine Quelle unserer Bierkultur ist bald 500 Jahre alt und wurde am Georgitag des Jahres 1516 unterschrieben: Grund genug, jedes Jahr am 23. April den „Tag des Bieres“ zu begehen.

Die Quelle ist das Bayerische Reinheitsgebot, gegeben von Wilhelm IV., Herzog in Bayern, zu Ingolstadt. Die Forderung ist eindeutig: „Ganz besonders wollen wir, daß forthin allenthalben in unseren Städten, Märkten und auf dem Lande zu keinem Bier mehr Stücke als allein Gersten, Hopfen und Wasser verwendet und gebraucht werden sollen“, heißt es in der Urkunde. Die vierte Zutat, die Hefe, war damals noch nicht greifbar; erst dem dänischen Botaniker Emil Christian Hansen gelang es, im Carlsberg-Laboratorium in Kopenhagen eine Methode zur Reinzucht von Hefen zu entwickeln. Er beschrieb sie 1883 erstmals. Heute versuchen Mini-Brauereien wieder experimentell, mit Hilfe von Spontangärung durch anfliegende Hefen geschmacklich eigenwillige Biere zu brauen.

Das Original: Die Urkunde mit dem Reinheitsgebot von 1516. Foto: Deutscher Brauer-Bund.

Das Bayerische Reinheitsgebot galt ab 1906 im gesamten deutschen Reichsgebiet. Bayern hat 1918 sogar seinen Verbleib in der neuen Republik unter anderem von der Geltung des Gesetzes abhängig gemacht. Bier ist damit bis heute eines der reinsten Lebensmittel – auch wenn moderne Hefen und Hopfensorten und die Aufbereitung des Brauwassers die Qualität der Zutaten verändert haben.

Hopfen versus Grut

Dass es lange vor dem Reinheitsgebot ein Bewusstsein für die Qualität des Bieres – im Mittelalter schließlich eines der Hauptnahrungsmittel der Bevölkerung – gegeben hat, bezeugen zahlreiche Zunftordnungen aus den für ihr Bier berühmten norddeutschen Städten. Von dort drang das Hopfenbier auch in die Gegenden ein, in denen wohl schon zur Zeit von Christi Geburt das „Grut“ als Bierwürze verwendet wurde. Grut ist eine Kräutermischung aus dem Gagelstrauch mit seinen starken ätherischen Ölen und verschiedensten Kräutern, von Schafgarbe bis Thymian, dazu unter Umständen auch Zutaten wie Wermut und Fichtenspitzen.

Im Land um Rhein und Ruhr waren diese „Grutbiere“ bis weit in die Neuzeit hinein verbreitet. In Dortmund etwa gab es wohl schon im Mittelalter eine städtische Aufsicht über die Qualität des Bieres, die sich nach dem Stadtbrand von 1232 aber erst Mitte des 13. Jahrhunderts in schriftlichen Quellen fassen lässt. Die Stadtrechnungen lassen auf die Bestandteile des Dortmunder Bieres schließen: Gersten- und Hafermalz und Grut aus Hopfen, Lorbeer und der Sumpfpflanze Porst (Rhododendron tomentosum, Moor-Rosmarin), heute auf der Roten Liste der gefährdeten Pflanzenarten. Porst verstärkte die Alkoholwirkung, konservierte das Bier aber auch.

Die Dortmunder liebten ihr Grutbier offenbar. 1548 beklagte der Stadtchronist Dietrich Westhoff eine Verdrängung des Grutbiers durch andere Sorten, so dass schließlich „des edeln gruten beers wenig gebrouwert wert“. Der letzte Gruter in Dortmund gab 1551 sein Gewerbe auf. Die Ratsherren mussten neumodisches Hopfenbier trinken, das ihnen wohl wegen der fehlenden aromatischen Würze nicht so gut geschmeckt haben soll.

Mit technischer Innovation zur Bier-Weltstadt

Erst die moderne Brautechnik ermöglichte gleichbleibende Qualität und lange Haltbarkeit. Ein Kupferkessel in einem Sudhaus. Foto: Deutscher Brauer-Bund.

Um bei Dortmund zu bleiben: Das industrielle Brauwesen, für das die Stadt berühmt werden sollte, ist der von Bayern ausgehenden untergärigen Braumethode zu verdanken. Verbunden mit technischen Innovationen wie der Dampfmaschine und der von Carl Linde erfundenen maschinellen Kühlung konnte ganzjährig Bier in gleichbleibender Qualität gebraut werden. Die längere Lagerfähigkeit – davon spricht heute noch die Bezeichnung „Lager“ – ermöglichte auch den Export. Um 1900 wurde ein Viertel des weltweit industriell gebrauten Bieres in Deutschland hergestellt. Neben Kohle und Stahl trat das Bier als dritte Säule der industriellen Entwicklung.

Heute ist der Biermarkt in heftiger Bewegung. Die Zeit, in der internationale Großkonzerne versuchten, das Reinheitsgebot zu kippen, ist zum Glück – vorerst? – vorbei. Es bleibt zu hoffen, dass die Grundlage der deutschen Bierqualität auch den Abschluss der Verhandlungen um das TTIP-Abkommen überstehen möge. Die Absatzzahlen für klassische Biersorten gehen seit Jahren zurück. Die Deutschen trinken pro Kopf und Jahr nur noch 107 Liter Bier (2014) und stehen damit auf Platz zwei der Statistik gleichauf mit den Österreichern – und weit überholt vom „Bierweltmeister“ Tschechien mit 144 Litern.

Allerdings: Mit mehr als 5500 Biermarken und 95 Millionen Hektolitern Jahresproduktion sind die Deutschen nach wie vor die „Europameister“ des Bieres. Und auch die Zahl der Brauereien geht nicht zurück, wie der Brauer-Bund vermeldet: Sie stieg von 1281 im Jahr 2004 auf 1352 im letzten Jahr. Dennoch: Viele kleine und mittelständische Brauereien müssen ums Überleben kämpfen; andere, wie etwa die Hausbrauereien in Oberfranken, haben ihre Nische entdeckt und sprechen den Bierliebhaber mit variantenreichen regionalen Spezialitäten an.

Bierwerbung von einst: Zum Glück blieb die blonde Halbe keine „Fata Morgana“. Historische Postkarte aus der Sammlung Willi Dürrnagel, Würzburg

Auf solche Spezialitäten setzen nicht nur die Kleineren. Auch große Brauereien besinnen sich zurück auf Vielfalt und Individualität. In Dortmund beherrscht inzwischen die Radeberger Gruppe den Braumarkt, pflegt aber mit der Hövels Hausbrauerei am Hohen Wall ein Bier aus der Gründungszeit der alten „Brauerei von Hövel, Thier & Co.“ von 1854. Die alte Marke „Dortmunder Bergmann Bier“ wurde 2010 wiederbelebt und hat so viel Erfolg, dass 2014 die Planungen für eine neue Braustätte aufgenommen wurden.

In der alten Borbecker Dampfbierbrauerei in Essen werden seit den achtziger Jahren wieder traditionelle und neue Sorten gebraut und ausgeschenkt. Und apropos Grutbier: Das „Gruthaus“ in Münster experimentiert mit den Rezepten aus dem 15. Jahrhundert: „Erste Versuche ergaben ein sehr wohlschmeckendes und erfrischendes Kräuterbier mit süßlich-floraler Note“, heißt es auf der Homepage.

2016, wenn der 500. Jahrestag des Reinheitsgebots-Erlasses gefeiert wird, dürfte sich auch das historische Interesse auf das Bier lenken lassen. Liebhabern sei jetzt schon die Bayerische Landesausstellung 2016 in Aldersbach im Passauer Land empfohlen: Das Zisterzienserkloster mit einer wundervollen barocken Asam-Kirche ist Schauplatz von „Bier in Bayern“. Am 29. April 2016 geht’s los: Bis 30. Oktober – während der Sommer- und Herbst-Urlaubszeit – steht das „fünfte Element“ der Bayern im Mittelpunt der über zwei Millionen Euro teuren Schau.