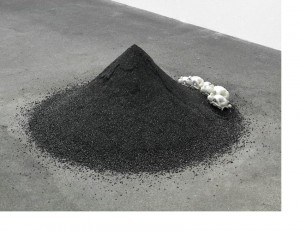

Zwei Tonnen Kohle: „Die Trinkenden“ von Alicia Kwade (Foto: Dortmunder U/Olbricht Collection/Roman März)

Der Titel ist eigentlich nicht schlecht. Bier als das neue Gold der Stadt paßt ja rein farblich schon viel besser als Kohle, die man deshalb etwas verschämt auch immer als schwarzes Gold bezeichnete. Wenngleich: Neu ist das Bierthema für Dortmund eher nicht, und dem Bier ging es in der Stadt schon mal deutlich besser. Bedenklich schwankt das Pilsglas auf absteigendem Ast, und die Versuche der Dortmunder Brauereien, wieder mit Export zu punkten, waren in jüngerer Vergangenheit nur von mäßigem Erfolg gekrönt. Doch jetzt gibt es wieder einen Versuch, und die Hoffnung stirbt zuletzt. Nein, der Verfasser dieser (sag es nicht!) goldenen Zeilen hat noch nicht diverse Pilse intus, aber das Thema Bier setzt einfach in hoher Dosis Assoziationen frei. Nun aber: Disziplin!

500 Jahre Reinheitsgebot

Im Dortmunder U gibt es auf der 6. Etage eine hübsche neue Ausstellung zu bestaunen, die „Dortmunder Neugold – Kunst, Bier und Alchemie“ heißt und ihr Entstehen dem deutschen Reinheitsgebot (für Bier) verdankt, das im kommenden Jahr seinen 500. Geburtstag feiert.

Die Ausstellung ist eine Kooperation mit dem Brauerei-Museum und mit der einzigen in der Stadt noch ansässigen Großbrauerei Brinkhoff, die (endlich!) zum Jubiläum ein Union-Bier auf den Markt wirft, mit großem U auf dem Etikett der behäbigen Literflaschen. Auch ist das neue Jubiläumsbier kein Pils, sondern traditionsreiches Exportbier mit viel sättigender Stammwürze und mäßiger Hopfung, und last not least gibt es für jeden Besucher der Ausstellung bei Nachweis der Volljährigkeit ein Schlückchen davon, ist im Eintrittspreis mit drin. Die Marketing-Leute der Brauerei wollen als Reklame für dieses süffige Bierkulturprojekt 20 bis 30 Millionen Bierdeckel mit Werbebotschaften für Bier und Kultur drucken lassen, und alles in allem klingt das doch recht gut. Hier wächst, nicht nur aus der Perspektive des Marketing, endlich zusammen, was zusammengehört. Prost!

„In der Alchemie wurde der Prozeß der Fermentation und das daraus resultierende Ergebnis unter anderem mit der Geburt des Phoenix illustriert. Die Künstlerin Dörte Kraft verwendet diese Symbole für ihre eigene Interpretation des Prozesses.“ Ohne Titel, 2012, Mischtechnik auf Leinwand, 220 x 200 cm. (Foto: Dortmunder U)

Ernsthaft, nicht bierernst

Vor diesem Hintergrund nun möglicherweise aufkeimende Befürchtungen, auch die Ausstellung selbst sei nur eine Marketingaktion an historischer Stätte und deshalb belanglos, sind unbegründet. Stefan Riekeles, Jahrgang 1976 und Kurator von „Dortmunder Neugold“, hat hier mit gutem Gespür für die Raumwirkung von Bildern und Objekten und mit dankenswertem Mut zur Reduktion eine ernsthafte, nicht aber immer bierernste Kunstschau aufgebaut. Er macht den Aspekt der Wandlung zum zentralen Begriff seiner Konzeption. Für ihn ist die Geschichte von Bier und Stadt und Industrie ein fortlaufender Prozeß des Werdens und Vergehens, der im Baukörper des ehemaligen Kühlhauses mit dem markanten U auf dem Dach ebenso seine Entsprechung erfährt wie im Strukturwandel des Ruhrgebiets. Auch die Entstehung von Bier aus Wasser, Malz und Hopfen könne als Wandlung begriffen werden, einige Kunstwerke greifen diesen Gedanken auf.

Kreislauf des Bieres

So stoßen Besucher gleich im ersten Raum, ganz nahe bei den offenbar unvermeidlichen Säcken mit Hopfen und Braugerste, auf eine konzeptionelle Arbeit von Ayumi Matsuzaka. In „Future Beer Cycle“ thematisiert sie den agrarischen Kreislaufprozeß der Bierproduktion. Aus Urinalen in Dortmund und Berlin sammelte sie Urin, um damit Ackerboden zu düngen und mit Stickstoff anzureichern. Auf dem Boden wuchs Braugerste, die die Künstlerin zu Bier verarbeitete, welches schließlich – der Kreis schließt sich – an die selbstlosen Urinspender ausgeschenkt wurde. Nun ja.

Alkoholischer Absturz – Foto von Eva Teppe aus der Serie „Shinjuku Twilight“ von 2008 (Foto: Dortmunder U)

Eine Begegnung mit der „Alchemie“, die der Untertitel der Ausstellung verheißt und die man kurz und knapp vielleicht als ein furchtloses Experimentieren in vornaturwissenschaftlicher Zeit bezeichnen kann, gibt es ebenfalls im ersten Raum der Ausstellung. Hier hocken trinkende Frauen, aus weißem Porzellan gebrannt, am Fuß eines tonnenschweren Kohlehaufens und „trinken“ gleichsam von ihm. Kohle ist nicht Bier, gewiß, doch Kohle, sagt uns diese Arbeit von Alicja Kwade von 2011, nährt die Menschen, befriedigt trotz der nicht zu leugnenden Klimaschädlichkeit elementare Bedürfnisse.

Das Material Porzellan, aus dem die Trinkenden (nach einem Entwurf von Ernst Wenck aus dem Jahr 1924) geschaffen wurden, ist so ziemlich das Einzige, was die Alchemie im europäischen Raum an Sinnvollem hervorbrachte. Eigentlich, hallo Hintersinn, wollte man im alchemistischen Labor ja Gold erzeugen. So kommt hier in Raum 1 alles zusammen: Das schwarze Gold des Ruhrgebiets, das flüssige Gold aus Gerste und Malz und schließlich auch noch das richtige Gold, das indes, oh Sprachverwirrung, aus dem Dortmunder Rats-Silber herbeigeschafft wurde.

Prunkleuchter aus Kaisers Zeiten

Zwei goldene Leuchter stehen in den Vitrinen, sehen nach Mittelalter aus, stammen aber aus dem Jahr 1899, als Kaiser Wilhelm II Dortmund besuchte. Die Brauer hatten für dieses Geschenk zusammengeschmissen, und schaut man genauer hin, so sieht man, daß sie sich mit dezenten Prägungen im gelbstrahlenden Metall verewigt haben. Symbolisierte Handwerke rund um die Braukunst, die Stadttore, der heilige Reinoldus und andere Dortmundereien zieren die Stücke, die nach heutigen Geld je um die 150000 Euro kosten würden. Man kann sie kitschig finden oder auch schön und vielleicht einen Gedanken daran verwenden, daß es zur Zeit der Entstehung dieser Kerzenständer auch schon die Impressionisten und Osthaus und fortschrittliches Industriedesign gab. Auf jeden Fall werden sie eindrucksvoll präsentiert, scheinen leicht zu schweben, weil sie auf Glasböden in ihren Vitrinen stehen.

Michael Sailstorfers „Hang Over“ (2004) ist so etwas wie ein Kronleuchter aus Bierflaschen, Eisen, Neonröhren und Elektronik. (Foto: Dortmunder U/Courtesy Michael Sailstorfer und König Galerie, Gert Elsner)

Prozessuale Elemente, um noch einmal daran anzuknüpfen, sind dem Bier- bzw. Alkoholgenuß ja in besonderer Weise eigen. Trinken erzeugt Rausch und Hochgefühl, späterhin Absturz und Kater, wenn man nicht aufpaßt. Iva Vacheva hat die Freuden der alkoholischen Enthemmung 2009 in Acryl auf bunte Großformate gemalt, die „Auf die Freundschaft“, „Gloria, Gloria!“ und „Kultus“ heißen. Daneben hängt in strengem Schwarzweiß eine Fotoserie von Eva Teppe, die im Tokioter Vergnügungsviertel Shinjuku enstand und im Morgengrauen die Alkoholopfer der Nacht zeigt, wie sie auf Treppenstufen und in Hauseingängen schlafen. Deprimierend und sicherlich nicht nur ein japanisches Phänomen.

Überzeugendes Raumkonzept

Die Veränderung des Raumkonzepts in der 6. Etage des Dortmunder U, die schon der Bestandsausstellung der Dortmunder Museen „Meisterwerke – Caspar David Friedrich bis Max Beckmann“ zugute kam, macht sich auch bei dieser Ausstellung bezahlt: Die Anordnung der Kojen auf der Etage mit zahlreichen Durchgängen und Blickachsen gibt dem Publikum das gute Gefühl, sich gänzlich frei bewegen zu können. Stefan Riekeles nutzt diese Möglichkeiten der Räumlichkeit und ordnet fein die Kunst zusammen, die (mehr oder weniger) zusammengehört, gibt mit gemessener Ironie (wie man wohl vermuten kann) aber auch dem spießigen, vom Gelsenkirchener Barock geprägten „Reich des deutschen Bieres“ Raum und präsentiert die unvermeidlichen Humpen, Gläser und Plakate (einige sogar aus Japan).

Endlich am Markt, wenn auch nur für begrenzte Zeit: das U-Bier für die U-Ausstellung. (Foto: Dortmunder U)

Superfritz beim Frauenarzt

Großen Reiz bezieht das „Dortmunder Neugold“ aus einigen burlesken Kunstwerken, die das alkoholischen Thema möglicherweise in besonderer Zahl hervorbringt. Zwar sind Zecherrunden und trinkende Mönche in der Präsentation dankenswert sparsam plaziert, doch trifft man in Koje Nummer 6 – hinter einem Vorhang, der wohl eine gynäkologischen Praxis symbolisieren soll – auf den roh aus Holz zusammengezimmerten „Superfritz“, den der holländische Künstler Dick Verdult geschaffen hat; überlebensgroß liegt er dort auf der Liege, und wenn von Besuchern ein Kontakt ausgelöst wird, erklingt Superfritzens fröhliches Credo, daß er nicht schwanger sei, sondern Bier seinen Leib geformt habe. Anmerken wollen wir noch, daß Dick Verdult an vielen Stellen aktiv ist, unter anderem im Institut für bezahlbaren Wahnsinn (IBW) und im Centro Periferico Internacional, ein bunter Vogel offenbar.

Ein anderer Künstler, der den burlesken, nicht aber hintersinnfreien Auftritt liebt, ist Herbert Achternbusch. Von ihm läuft das Video „Bierkampf“, in welchem er, in eine Polizistenuniform gekleidet, durch ein Bierzelt des Oktoberfestes stolziert und mehr oder minder trunkene Gäste maßregelt. Man ist erstaunt und ein bißchen erschrocken, was mit Uniform und herrischem Auftreten möglich ist.

Ein politischer Herbert Achternbusch

Diese Achterbusch-Arbeit aus dem Jahr 2003 zeigt allerdings auch, was vielen anderen Exponaten der Biergoldschau weitgehend fehlt: das Politische, das Entlarvende, das über einige skeptische ökologische Befunde Hinausgehende. Vielleicht ist das beim Thema Bier aber auch ein bißchen viel verlangt, sozusagen nicht das Bier des Dortmunder Neugolds.

Auf jeden Fall gibt es einiges an passabler, kluger, vorwiegend junger Kunst zu sehen, nicht alles konnte in dieser Besprechung Erwähnung finden. Außerdem haben Besucherinnen und Besucher aus der 6. Etage des Dortmunder U einen sehr schönen Blick auf die Stadt. Von hier oben sieht Dortmund ganz schnuckelig aus, richtig ordentlich und aufgeräumt und sauber.

Nachsatz

Kleine Überlegung noch am Rande: Der Kohlehaufen mit den Trinkenden von Alicja Kwade ist eine Leihgabe aus der Sammlung Olbricht, die vor einigen Jahren im „alten“ Essener Folkwang-Museum präsentiert wurde, bevor dort die Bauarbeiten begannen. Der Privatsammler besitzt viele spannende Spitzenarbeiten der Gegenwartskunst, die man selten in deutschen Museen sieht, weil die so etwas wg. Geldmangel kaum in ihren Beständen haben. Sollte man auf diesem Feld nicht nach Kooperationsmöglichkeiten suchen? Sammlung Olbricht (oder ein anderer Privatsammler von Rang) im Dortmunder U, das wäre eine Attraktion weit über die Stadtgrenzen hinaus. Nur mal so als Idee.

- „Dortmunder Neugold – Kunst, Bier, Alchemie“, Ausstellung im Dortmunder U, Leonie-Reygers-Terrasse, 44137 Dortmund,

- Bis 1. Mai 2016.

- Geöffnet Di+Mi 11-18 Uhr, Do+Fr 11-20 Uhr, Sa+So 11-18 Uhr. Heiligabend, 1. Weihnachtsfeiertag, Silvester und Neujahr geschlossen. Eintritt 6 €

- www.dortmunder-neugold.de