Gastautor Heinrich Peuckmann über einen lesenswerten, heute aber nahezu unbekannten Schriftsteller aus dem 1929 nach Dortmund eingemeindeten Aplerbeck:

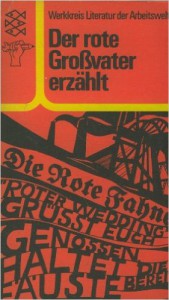

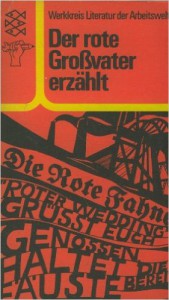

Mitte der 1970er gab es in Unna eine denkwürdige Lesung aus dem wohl besten Buch, das der „Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“ in seiner damals stark beachteten Fischer-Taschenbuchreihe jemals herausgegeben hat. „Der rote Großvater erzählt“ hieß dieses Buch und vereinigte Geschichten von Siegen und Niederlagen der Arbeiterbewegung, dargestellt an Einzelschicksalen.

Gleich drei Autoren dieses Bandes lasen ihre Geschichte in Unna vor. Da war zuerst Bruno Gluchowski, wichtiger Autor der „Dortmunder Gruppe 61“ und dem Werkkreis freundschaftlich verbunden, dessen Romane „Blutiger Stahl“ und „Der Honigkotten“ nicht eigens empfohlen werden müssten, wenn im Literaturbetrieb Bücher über die Arbeitswelt nur ein wenig Beachtung fänden.

Gluchowski las seine Geschichte „Der Fliederbusch bleibt rot“, in der sich 1932 eine Arbeitersiedlung in Dortmund erfolgreich gegen eine Demonstration der Nazis zur Wehr setzte. Möglich war der Erfolg durch die Zusammenarbeit von Kommunisten und Sozialdemokraten. Weil sie aber lokal begrenzt blieb und vor allem nicht für die Vorstände beider Parteien in Berlin galt, siegten die Nazis 1933 dann doch. Brutal haben sie sich im Dortmunder Fliederbusch an den Wortführern des Widerstands für ihre Niederlage ein Jahr vorher gerächt.

Gluchowski las seine Geschichte „Der Fliederbusch bleibt rot“, in der sich 1932 eine Arbeitersiedlung in Dortmund erfolgreich gegen eine Demonstration der Nazis zur Wehr setzte. Möglich war der Erfolg durch die Zusammenarbeit von Kommunisten und Sozialdemokraten. Weil sie aber lokal begrenzt blieb und vor allem nicht für die Vorstände beider Parteien in Berlin galt, siegten die Nazis 1933 dann doch. Brutal haben sie sich im Dortmunder Fliederbusch an den Wortführern des Widerstands für ihre Niederlage ein Jahr vorher gerächt.

Der zweite war Paul Polte, der seinen Text über die Zusammenarbeit mit dem Brecht-Freund Hans Tombrock und seinem Widerstand gegen die Nazis vorlas.

Der dritte war Anton Kalt.

Bei diesem Namen wird auch ein Kenner der westfälischen Literatur stutzen. Anton Kalt, wer ist das denn? Er war ein Autor, der zwei Bücher geschrieben hat, von denen leider nur eines veröffentlicht wurde. Zusätzlich hat er Agitprop-Stücke für sein eigenes Kaspertheater und für Arbeiter-Varietés geschrieben, vor allem aber war Anton Kalt ein unglaublich beeindruckender Mensch, den niemand, der ihn je gekannt hat, vergessen wird.

Als Meldereiter bei der Roten Ruhrarmee

Anton Kalt las seinen Text vor, in dem er seine Beteiligung als Meldereiter bei der „Roten Ruhrarmee“ schilderte. 1920 hatten reaktionäre Kräfte gegen die junge Weimarer Republik geputscht. Kapp-Lüttwitz-Putsch heißt er nach seinen beiden treibenden Kräften, dem Bankdirektor Kapp und dem Befehlshaber von Ost- und Mitteldeutschland, General von Lüttwitz. Und weil den Arbeitern sofort klar war, dass das Ziel dieses Putsches die Abschaffung der sozialen Errungenschaften der jungen Republik war, kam es zum Generalstreik, der den Kapp-Lüttwitz-Putsch nach wenigen Tagen zu Fall brachte.

Im Ruhrgebiet genügte den Arbeitern der Generalstreik nicht, sie bewaffneten sich und gingen mit Gewalt gegen die Putschtruppen vor. Hans Kalt, Antons Bruder, befehligte eine Abteilung der Roten Ruhrarmee, die bei Schwerte und Wetter gegen die Putschtruppen Lichtschlag kämpften. Durch Aplerbeck wollten die Lichtschlag-Truppen nach Wetter ziehen, um dort andere in Bedrängnis geratene Putschtruppen zu Hilfe zu eilen. Hans Kalts Abteilung schnitt ihnen den Weg ab, die Lichtschlag-Truppe musste zurückweichen, biwakierte in der Nähe der Heilanstalt und wurde dort endgültig besiegt. Über 200 Gefangene machte die Rote Ruhrarmee in Aplerbeck.

Im Ruhrgebiet genügte den Arbeitern der Generalstreik nicht, sie bewaffneten sich und gingen mit Gewalt gegen die Putschtruppen vor. Hans Kalt, Antons Bruder, befehligte eine Abteilung der Roten Ruhrarmee, die bei Schwerte und Wetter gegen die Putschtruppen Lichtschlag kämpften. Durch Aplerbeck wollten die Lichtschlag-Truppen nach Wetter ziehen, um dort andere in Bedrängnis geratene Putschtruppen zu Hilfe zu eilen. Hans Kalts Abteilung schnitt ihnen den Weg ab, die Lichtschlag-Truppe musste zurückweichen, biwakierte in der Nähe der Heilanstalt und wurde dort endgültig besiegt. Über 200 Gefangene machte die Rote Ruhrarmee in Aplerbeck.

Die Kalt-Brüder waren Mitglieder in der KPD, sie waren darin ihrem Vater gefolgt, der 1919, enttäuscht von der Kaisertreue der SPD im 1. Weltkrieg, die Aplerbecker Ortsgruppe der KPD gegründet hatte. Kein Wunder, dass sie sich sofort der „Roten Ruhrarmee“ anschlossen.

Anton sorgte als Meldereiter für die Verbindung zwischen den Truppenteilen. Sein Pferd stammte übrigens aus den beschlagnahmten Beständen der Lichtschlag-Truppen, was in einer Episode noch mal eine Rolle spielen sollte. Als der Putsch gescheitert war, kam es zum Bielefelder Abkommen, nach dem die Arbeiter ihre Waffen abgeben sollten. Die besiegten Putschtruppen selbst aber hielten sich nicht an den Frieden, sondern begannen, ihre jetzt unbewaffneten Gegner gnadenlos zu verfolgen. Den Kalt-Brüdern blieb nichts anderes übrig, als unterzutauchen. Anton konnte relativ schnell zurückkommen, Hans Kalt musste sich zwei Jahre lang in Hessen verstecken.

Danach begann die Zeit, in der die Kalt-Brüder sich in der kommunistischen Kulturbewegung engagierten. Hans gründete eine Kabarett-Gruppe, die in ihren Programmen genau die Parteilinie vertrat, während sein Freund Paul Polte zeitgleich in seiner Gruppe „Henkelmann“ eine offenere Linie verfolgte. Anton spielte bei KPD-Festen Geige oder Gitarre und trat mit eigenen Kasperletheater-Programmen auf. Ernst Thälmann, KPD-Vorsitzender und Freund der beiden, hatte sie darin bestärkt, auf diese Weise die Parteiarbeit zu unterstützen.

Gestapo-Haft in der Steinwache

Nach der Machtwergreifung der Nazis sind sie in die berüchtigte Dortmunder Steinwache der Gestapo gebracht worden, die – am Nordausgang des Bahnhofs gelegen – heute eine Gedenkstätte ist und wo sie (auch dies unausweichlich) auf den einsitzenden Paul Polte trafen.

Aber während Polte nach einer Amnestie früh frei kam, wurden die Kalt-Brüder ins KZ Esterwege verschleppt. Sie überlebten es, kamen am Ende des Krieges nach Hause und jetzt war es Anton Kalt, der sein Heimatstädtchen Aplerbeck vor der Zerstörung rettete. Er kletterte auf das Kirchdach und hängte dort oben eine weiße Fahne auf, dann radelte er zur amerikanischen Kommandantur nach Sölde und brachte es fertig, dass nicht mehr auf Aplerbeck geschossen wurde. Sechs Wochen lang war er danach Bürgermeister von Aplerbeck, dann kamen die Engländer und setzten den Kommunisten ab.

Es war eine runde Geschichte, die Anton Kalt da vorlas und in der er, trotz Verfolgung und Lebensgefahr, immer auch die komischen Aspekte seiner Erlebnisse sah und betonte. Zum Schrecken über die Erlebnisse kam bei seinen Zuhörern deshalb immer gleich die Erleichterung durch Lachen. Typisch für ihn.

Schrecken und Komik nah beieinander

Nach dem Krieg wurde der frühere Bergmann Anton Kalt als Retter von Aplerbeck in die Dortmunder Stadtverwaltung aufgenommen. 20 Jahre lang war er Leiter des Fuhrparks, und als ihn nach dem KPD-Verbot 1956 sein Chef, Dortmunds Oberstadtdirektor Hansmann, ansprach, ob er nicht in die SPD eintreten wolle, er sei doch schließlich genauso wie sein Bruder ein politischer Mensch, da lehnte Anton Kalt höflich ab. Nein, er wollte seiner Gesinnung treu bleiben, sagte er, worauf Hansmann antwortete: „Jüngsken, hättest du was anderes gesagt, wärst du bei mir unten durch gewesen. Oder soll sich dein ehrlicher Vater im Grab rumdrehn?“

1962 erschien sein einziges Buch, „Hasenkuckuck“, in der Krügerschen Verlagsbuchhandlung. Inzwischen gibt es beide Krügerabteilungen nicht mehr, den kleinen Dortmunder Verlag und die große Buchhandlung, so dass Kalts Buch nicht mehr zu haben ist und – noch schlimmer – auch wenig Aussichten hat, noch einmal irgendwo aufgelegt zu werden. Verdient hätte es das Buch auf jeden Fall, denn es schildert, mit deutlich autobiographischen Zügen, das Leben eines Aplerbecker Bergmanns, der als Kleinkind zwei Tiere nicht unterscheiden kann und deshalb immer vom „Hasenkuckuck“ redet, worauf er denn auch sein Spitznamen hat.

Der Reiz des Buches, das mit einem Vorwort von Paul Polte erschien, liegt aber weniger im Thema als vielmehr in der derb-komischen Art, in der es erzählt wird. Es enthält bei der Gestaltung von Hasenkuckucks Lebenslauf herrlich komische, deftige Anekdoten und das alles, ohne die Realität des Lebens zu verschweigen.

„Ick sall grüßen…und hei wör daut“

Bei Hasenkuckucks Geburt zum Beispiel ist sein Vater schon sechs Wochen tot, verunglückt auf der Zeche. Die Betroffenheit beim Leser wird aber gleich durch die hilflos-komische Art ergänzt, wie Arbeitskollege Ernst Sauerbein der hochschwangeren Witwe diese Nachricht, nach quälenden Überlegungen während des Weges, mitteilt: „Guden Morgen, ick sall ink grüßen van inke Mann und hei wör daut.“ Man kann gar nicht anders als trotz der traurigen Situation zu lachen.

Das nächste Kapitel, Hasenkuckucks Taufe, ist ein wahres Kabinettstückchen komischer Literatur. Pfarrer Rübbert redet mit dem nörgeligen Nachbarn Bilstein zu, dass die Taufe würdig in dessen großem Wohnzimmer stattfindet muss, nicht in der dunklen Kate von Hasenkuckucks Mutter. Da Bilstein sowieso als Pate vorgesehen ist, stimmt er zu. Alles könnte gut gehen, wenn Pfarrer Rübbert nicht einen verwöhnten Hund namens Blemy hätte, vom Pfarrer stets „Blemchen“ gerufen, einen Verwandten von Bilsteins Hofhund Hektor, der nun wirklich den Namen Hund verdient. Was an Blemchen Fett und faules Fleisch ist, sind an Hektor Muskeln und Sehnen.

Klar, dass nicht nur Bilstein den Hund des Pfarrers ablehnt, auch für Hektor ist er der Todfeind. Nun bringt Rübbert ausgerechnet sein Blemchen mit zur Taufe und während draußen Hektor tobt, weil er seinen Todfeind natürlich gerochen hat, sieht auch Bilstein mit immer größer werdendem Ärger, wie der Pfarrer seinem Blemchen ein Tortenstückchen nach dem anderen reicht. Während alle um die drei herum fröhlich und ausgelassen sind, während Opa Heinken in gewohnter Routine dem Schnaps zuspricht und seine Anekdoten erzählt, steigert sich Bilstein Ärger zur Wut.

Als Blemchen schließlich, völlig übersättigt, das letzte Tortenstückchen auch noch liegen lässt, weil nun wirklich nichts mehr in ihn hineingeht, ist es Bilstein endgültig zu viel und das Unglück passiert. Gerade in dem Moment, als der Pfarrer zur Taufhandlung ansetzt, jagt Hektor ins Zimmer, beißt seinem Todfeind ein halbes Ohr ab, Blemchen jagt entsetzt davon, in voller Hektik geht die Jagd durch die Zimmer, während die Gäste kreischend auf die Stühle springen. Opa Heinken möchte mit dem Kartoffelstampfer die beiden Hunde trennen, aber da sein Schlag daneben geht, trifft er nur die alte Kaffeetasse, die daraufhin in tausend Stücke zerspringt.

Das große Durcheinander

Alles ist am Ende durcheinander, Opa Heinken zweiter Schlag geht nämlich wieder daneben und richtet noch mehr Schaden an, Blemchen sieht inzwischen wie gerupft aus, da weiß sich der ängstliche Pfarrer, besorgt um das Leben seines geliebten Blemchen, nicht anders zu helfen als das Ofenrohr aus der Wand zu ziehen und damit zuzuschlagen. Natürlich ergießt sich eine Wolke Ruß ins Wohnzimmer, natürlich verbrennt sich der Pfarrer bei seiner Rettungsaktion die Finger, aber endlich lässt Hektor von Blemchen ab. Nur zwei behalten in all der Hektik die Ruhe, Nachbar Bilstein und Hasenkuckuck. Der eine stellt befriedigt fest, dass der Pfarrer bestimmt nie wieder mit seinem Hund zu einer Taufe kommen wird und der andere schläft tief und fest in seinem Bettchen.

Erst drei Tage später findet in der Kirche die Taufe statt und der Erzähler stellt mit lakonischem Tonfall fest, dass sich an Hasenkuckucks Taufwasser der Pfarrer seine verbrannten Finger gekühlt hat.

Ein anderes Kapitel erzählt die Schlittenfahrt am „Freischütz“, jener Gastwirtschaft, die es bis heute in der Nähe der Katholischen Akademie Schwerte gibt. Während Hasenkuckuck zusammen mit seinen Freunden die Straße Richtung Schwerte runtersaust, ist der alte Heinrich Bräker gerade mit seinem Pferde Baldur unterwegs. Baldur ist auch alt und wunderlich geworden, genauso wie sein Herrchen. Jedenfalls erschreckt Baldur sich vor jeder Maus, umso mehr natürlich vor dem merkwürdigen Gefährt, das da plötzlich, mit Hasenkuckuck an der Spitze, um die Ecke gesaust kommt. Entsetzt springt Baldur auf die Mitte der Straße und bleibt dort, dem Schlitten die Seite zuwendend, stehen.

Ein störrischer Gaul

Bräker versucht zu retten, was zu retten ist, aber sein störrischer Gaul hört auf niemanden mehr. Hasenkuckuck hat inzwischen gemerkt, dass es nur einen Weg gibt, die Katastrophe zu vermeiden, nämlich unter der Pferdebrücke hindurch zu steuern. Das tut er dann auch, reißt dabei Heinrich Bräker mit auf den Schlitten, während Baldur weiter stocksteif verharrt und kommt schließlich heile unten an, direkt vor Heinrich Bräkers Kneipe. Erst da stellen sie allerdings fest, dass es doch eine Verletzung gegeben hat, denn genau in jenem Moment, als Hasenkuckuck rief: „Achtung, Köppe einziehen!“, hat Christine Happe, hinten auf dem Schlitten sitzend und neugierig geworden, aufgeschaut. Und weil Baldur zwar alt, aber doch immer noch ein Hengst ist, hat sie nun einen blauen Streifen an der Stirn. Wenn doch die Neugier der Frauen nicht wäre, soll der Leser denken, andererseits, was wüssten sie sonst von der Männlichkeit?

Der Leser ahnt, nichts in „Hasenkuckuck“ ist völlig frei erfunden. Solche und ähnliche Geschichten haben Anton Kalts Leben immer begleitet. Sogar bei seiner Tätigkeit als Meldereiter war das so. Als er zu einem liegen gebliebenen Lastwagen mit Waffen reiten sollte, musste er ausgerechnet eine Kutsche überholen, die von einer rossigen Stute gezogen wurde. Es ging um die lebenswichtige Sicherung des Lastwagens, die darüber entschied, ob die Schlacht gegen die Lichtschlag-Truppen gewonnen wurde oder nicht, da bedrängte Anton Kalts Hengst die Stute. Immer wieder sprang er auf die Deichsel der Kutsche, Kalt konnte sich nur mit Mühe auf dem Hengst halten und erst als irgendwo in der Ferne ein Schuss ertönte, erinnerte sich der Gaul an seine militärischen Erziehung. Augenblicklich ließ er von Kutsche und Stute ab und der Lastwagen mitsamt Waffen konnte gesichert werden. Leben und Literatur, bei Anton gingen sie stets eine komische Verbindung ein.

Das zweite Buch ging verloren

Dazu passt, was Polte in seinem Vorwort über Antons Kalts Schreibprozess berichtet: „Das Gelächter, das mich oft beim Schreiben übermannt hat, war ein fröhliches Gelächter, aus dem Sinn und der Fülle dieser Landschaft geboren, es entsprang der vollen Lust am Komischen, das in der menschlichen Natur ganz nah beim Tragischen wohnt.“ Anton Kalt hat es Polte erzählt, und Polte hat es in seinem Vorwort aufgeschrieben und lakonisch hinzugefügt:

„Er muss es wissen. Ich weiß es auch.

Und wünsche auch euch davon einen Hauch.“

Der Bericht über Anton Kalts literarisches Schaffen muss trotzdem mit einem traurigen Faktum enden. Kalt hatte eine Fortsetzung von Hasenkuckuck geschrieben, aber weil die Krügersche Verlagsbuchhandlung schon damals aufgelöst war, hatte er keinen Verlag dafür gefunden. So blieb das Manuskript in der Schublade liegen und als Anton Kalt um 1980 herum starb, stellte seine Familie betroffen fest, dass es niemanden gab, der seine Handschrift entziffern konnte. Für einen Graphologen hatten sie kein Geld, so ist dieser Band leider verloren gegangen. Anton Kalt würde das einerseits traurig, aber irgendwie auch komisch finden.