„Schöne Scheiße“ im Dortmunder Museum: Die stets unfertige Welt des Dieter Roth

Es ist kein unflätiger Fluch und auch keine Lüge, wenn man sagt, man habe jetzt im Museum Ostwall (MO) im Dortmunder U „Schöne Scheiße“ zu sehen bekommen. Denn genau so haben die Macherinnen die Ausstellung mit Werken des Schweizers Dieter Roth (1930-1998) genannt.

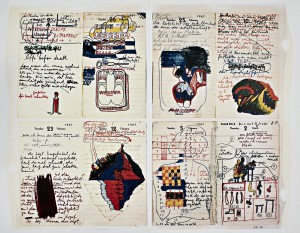

Dieter Roth: Tagebuchseiten, 1967 (© Dieter Roth Estate, Courtesy hauser & Wirth, Foto: Jürgen Spiler)

Das Kraftwort mag zunächst haltlos provokant klingen, lässt sich aber immerhin auf Roths Schaffen beziehen. Der manisch-depressive Künstler, der stets zwischen Größenwahn und Selbstverdammung geschwankt haben soll, hat seine eigenen Arbeiten häufig als „Scheiße“ geschmäht und den rüden Ausdruck in zahlreichen Titeln variantenreich verwendet. Und wenn er beispielsweise einen Hasen aus „Hasenkötteln“ geformt hat, wurde Scheiße gar zum Material der Kunst.

Mit der festumrissenen Identität ist das mindestens seit etlichen Jahrzehnten so eine problematische Sache. Damit sind auch die künstlerische Autorschaft und das ganze Genie-Gehabe ins Schwimmen und Schlingern geraten. Dieter Roth hat diese unaufhörliche Unsicherheit auf so manchen Feldern durchgespielt. Er gab die alleinige Urheberschaft nicht nur in Gemeinschaftsarbeiten auf, sondern relativierte sie immerzu.

Meisterschaft im Scheitern

Das „Durchspielen“ darf man sich freilich keinesfalls als leichtfertige Handlung denken. Im Gegenteil. Es sind immer neue Anläufe, nicht selten auch (selbst)quälerische. Vielfach scheint allerdings ein fröhlicher Dilettantismus am Werk zu sein, der seiner selbst bewusst ist und – paradox genug – mit eigensinniger Beharrlichkeit hie und da an eigentlich nicht menschenmögliche Perfektion heranreicht. Aber dann ist es doch wieder nur eine Meisterschaft im Scheitern. Schöne Scheiße eben.

Dieter Roth: „Selbstbild als Hundehauf in Stuttgart am 27.10.73“, 1973 (© Dieter Roth Estate, Courtesy Hauser & Wirth, Foto: Jürgen Spiler)

Fluxus war, ungefähr seit den frühen 1960er Jahren, eine frei flottierende Kunstform, die gleichsam alle Richtung(en) mitsamt gefügten Formen hinter sich ließ und ihre Gegenstände oft genug in schiere Spontanität auflöste. Herkömmliche Vorstellungen von Schönheit wurden dabei wie von selbst obsolet.

Über 200 Dauerleihgaben

Das Dortmunder Museum Ostwall besitzt schon länger eine beachtliche Fluxus-Sammlung, zahlreiche Arbeiten von Roth inbegriffen. So kam es, dass der Dinslakener Horst Spankus seine reichhaltige Kollektion von Arbeiten des Dieter Roth, welcher just der Fluxus-Bewegung zugerechnet wird, schon anno 2003 der damaligen MO-Vizedirektorin Rosemarie Pahlke schmackhaft gemacht hat. Spankus erinnert sich: Schon wenige Tage später habe ihn Pahlke – gemeinsam mit dem Dortmunder Kulturdezernenten Jörg Stüdemann – besucht, um die Bestände näher in Augenschein zu nehmen. Dann aber geriet das Projekt für längere Zeit ins Stocken, weil Dortmund seinerzeit keine ausreichende Klimaanlage bieten konnte.

Dieter Roth: „Schimmelblatt“, 1969 (@ Dieter Roth Estate, Courtesy Hauser & Wirth, Foto: Jürgen Spiler)

Jetzt aber ist es endlich so weit: Über 200 Arbeiten Dieter Roths aus der Sammlung Spankus gehen als Dauerleihgabe ans Museum Ostwall. Das ist natürlich eine Extra-Ausstellung wert. Nicole Grothe und Daniela Ihrig haben die Schau kuratiert. Ohne ihre kundigen Erläuterungen würde man vor manchem Exponat zunächst wie der Ochs vorm Berge stehen. Besucher sollten den Parcours nicht im Schnelldurchgang absolvieren und sich am besten eine Führung gönnen.

Von Kameras beobachtet

Empfangen wird man auf der 6. Ebene des Dortmunder „U“ von einer monumentalen Wand mit 131 Monitoren. Dieter Roth hatte sich an verschiedenen Orten ohne Unterlass von Kameras beobachten lassen – bei der künstlerischen Arbeit, doch auch bei alltäglichen Verrichtungen teils privatester Natur. Hat er da etwa die permanente Selbstausstellung der Generation Facebook vorweggenommen? Mag sein. Aber seine Herangehensweise ist ungleich reflektierter.

Durchweg zerfließen die Grenzen zwischen Kunst und Leben. Im selben Raum finden sich zeichnerische Tagebuch-Skizzen, die das Biographische als nicht-linear, widersprüchlich und chaotisch erscheinen lassen. Restlos entziffern lässt sich das alles selbstverständlich nicht. Die Zurschaustellung erweist sich zugleich als Arbeit im Verborgenen.

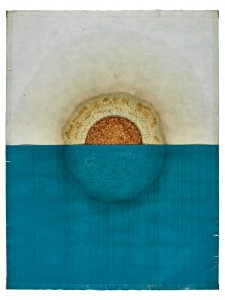

Bildmagie mit Wurstscheibe – Dieter Roth: „Kleiner Sonnenuntergang“, 1972 (© Dieter Roth Estate, Courtesy Hauser & Wirth, Foto: Jürgen Spiler)

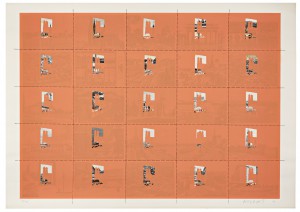

Es folgt ein Raum mit Selbstbildnissen. Eigentlich ein klassisches Thema der Malerei, doch bei Roth gerät es zum rätselhaften Vexierspiel. Oft zeigt er sich lediglich von hinten, so dass praktisch nur Ohren und Hut als Charakteristika sichtbar bleiben, sodann stellt er sich etwa als Wolke, Schokoladenlöwe oder Hundehaufen dar und „übersetzt“ sein Selbstgefühl auch schon mal in wilde Kreiselbewegungen. Eine Schlussfolgerung drängt sich auf: Da kreist einer buchstäblich um sich selbst, offenbar immer auf rastloser Suche nach seinem Platz im Dasein. In einer hintersinnigen Arbeit mit Postkarten von deutschen Städten jongliert Roth just mit dem Befund der Ortlosigkeit, indem er Sehenswürdigkeiten gezielt vertauscht.

Soll man es verfaulen lassen?

Konservatoren müssten eigentlich ihre liebe Not mit einigen Schöpfungen von Dieter Roth haben. Wie soll man denn zum Exempel mit allmählich verwitternden Bildern umgehen, auf die er einst Milch gegossen hat? Soll man der Auflösung freien Lauf lassen oder die Stücke erhalten? Der Wille des Künstlers lief wohl langfristig auf Vergänglichkeit und völlige Auflösung hinaus, Fäulnisbakterien und Käfer hat er als willkommene „Mitarbeiter“ begrüßt. Man lernt hier jedenfalls, dass sich mit einem Stück Wurst ein frappantes Sonnenbild zaubern lässt; unbändige Vorstellungskraft und handwerkliches Können gleichermaßen vorausgesetzt.

Doch Sammler und Museen verfolgen andere Interessen. Also sorgt man in Dortmund gewissenhaft dafür, dass die aus Lebensmitteln oder Abfällen bestehenden Exponate nicht weiter faulen und schimmeln. Der Verfallsprozess, der auch an althergebrachte Vanitas-Motive erinnert, soll behutsam angehalten werden. Mitunter muss man auch die zugehörigen Gerüche (z. B. von uraltem Schmelzkäse) versiegeln, sonst wäre es für die Betrachter nicht zum Aushalten.

Dieter Roth: München (aus der Serie „Deutsche Städte“), 1970 (© Dieter Roth Estate, Courtesy Hauser & Wirth, Foto: Jürgen Spiler)

Dieter Roth war nicht „nur“ bildender Künstler, er hat sich u. a. auch als Literat und Musiker betätigt. Ist es Versponnenheit oder unnachgiebig bohrendes Fragen, wenn er in zahlreichen Ansätzen zu erfassen sucht, was überhaupt ein Buch sei? Jedenfalls nichts Festgelegtes, wie denn überhaupt dieser Künstler wahrscheinlich niemals bei einer schnöden Festlegung zu ertappen ist. Typisch auch seine zeitweilige verlegerische Arbeit mit einer uferlosen „Zeitschrift für alles“, die wahllos jeden eingesandten Beitrag abdruckte – bis das Journal dermaßen anschwoll, dass es zu teuer wurde.

Katalog mit losen Blättern

Auch Musik war ihm nichts Abgeschlossenes. So gibt es eine Aufnahme von Roth zu hören, in der Gespräche und Geräusche zwischenzeitlichen Alkoholkonsums quasi gleichberechtigt neben den gesetzten Tönen auftauchen. Der Künstler hat auch hier alles offen gehalten. Das kommt einem lebensnäher vor als alles makellos Polierte.

Sogar der Katalog dieser Ausstellung wirkt auf passende Weise „unfertig“ und vorläufig, es ist ein Ordner mit Loseblattsammlung, die man nach Belieben umheften kann. Vorbilder für das allenfalls eingeschränkt regalfreundliche Produkt fanden sich in Roths Buchprojekten.

Also bitte: Wer es aushält oder sogar vorzieht, dass nichts, aber auch gar nichts feststeht, sollte sich diese Ausstellung sowieso anschauen. Alle anderen dürfen sich aber auch verunsichern lassen. Wer weiß, wofür es gut ist.

Dieter Roth: „Schöne Scheiße. Dilettantische Meisterwerke“. Museum Ostwall (MO) im Dortmunder „U“, 6. Etage. 21. Mai bis 28. August. Di/Mi 11-18, Do/Fr 11-20, Sa/So 11-18 Uhr, montags geschlossen. Eintritt 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Katalog-Ordner mit Werkverzeichnis 28 Euro. Führungen sonntags 15-16.30 Uhr (nicht am 22. Mai/28. August). Umfangreiches Begleitprogramm. Info-Telefon: 0231/50-247 23. Internet: www.museumostwall.dortmund.de