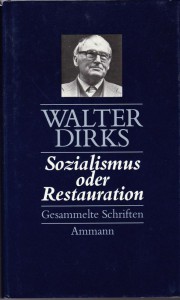

Plakat zum Auftritt der Rolling Stones in der Dortmunder Westfalenhalle, 1967 (Ruhr Museum)

Essens Kulturdezernent Andreas Bomheuer erinnert sich: Essener Songtage 1968, ein singuläres Ereignis in der neueren Musikgeschichte des Ruhrgebiets. Der legendäre Frank Zappa entstieg auf der Bühne einem Sarg und fragte das Publikum schlankweg: „How do you feel?“ Dann legte er los. – Bomheuer ist heute noch ergriffen von dem Moment: „So etwas vergisst man nie.“

Just in Essen, im Ruhr Museum auf dem Gelände des Weltkulturerbes Zeche Zollverein, schickt sich jetzt eine Ausstellung an, derlei kostbare Erinnerungen en gros zu wecken: „Rock & Pop im Pott“ erzählt die Geschichte der populären Musik im Revier über 60 Jahre hinweg. Dazu bietet man die immense Fülle von rund 1500 Exponaten auf (etwa die Hälfte davon Schallplatten).

Historischer Startpunkt sind die damals bundesweit beispiellosen Dortmunder Jugendkrawalle im Spätherbst 1956. Deutsche Radiosender spielten seinerzeit keinen Rock’n’Roll, also musste man sich die Schaffe im Kino „reinziehen“. Es lief der Film „Rock Around the Clock“ (deutscher Titel „Außer Rand und Band“) mit Bill Haley.

Dortmunder Jugendkrawalle

Nach dem Lichtspiel waren nahezu 2000 Jugendliche tatsächlich dermaßen aufgekratzt, dass gar Scheiben zu Bruch gingen – ein in jenen Jahren ungeheuerlicher Vorgang, über den etwa der „Spiegel“ breit berichtete und der schon die Energien ahnen ließ, die sich in dieser Musik Bahn brachen. Fotos und aufgeregte Zeitungsartikel erinnern daran. Interessanter Nebenaspekt: In den Anfangszeiten war – neben dem Kino – auch die Kirmes ein Ort, an dem Rock’n’Roll zur Geltung kam. Auch hier konnte man für ein paar Stunden aus der landläufigen Spießigkeit der Adenauer-Ära ausbrechen.

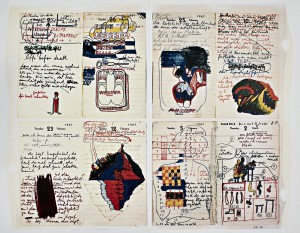

Blick in die Ausstellung (Ruhr Museum/Foto: Brigida Gonzáles)

Die Schau beginnt mit markanten Songzitaten und dem Durchgang durch einen Sound-Raum, in dem Highlights des Ruhrgebiets-Rock zur 15minütigen Bild- und Toncollage komprimiert sind. Eine Ausstellung über Musik geht halt nicht ohne Musik. Es ist freilich eine Gratwanderung: Man kann Rock & Pop zwar nicht nur in Vitrinen einsperren, doch andererseits muss man im Museum weit übers bloße „Zuballern“ mit Musik hinaus gelangen.

Sperrholzkisten-Ästhetik

Das Rock-Spektrum im Westen der Republik reicht von Nena bis Herbert Grönemeyer, von Phillip Boa bis Extrabreit (die heute zur längst überbuchten Eröffnung der Ausstellung spielen), von Franz K. bis Geier Sturzflug, von Grobschnitt bis Bröselmaschine. Auch die Humpe-Schwestern Inga und Annette stammen aus dem Ruhrgebiet, genauer: aus Hagen. Die berühmte Schlagzeile „Komm nach Hagen, werde Popstar“ brachte ein neues Selbstbewusstsein zum Ausdruck.

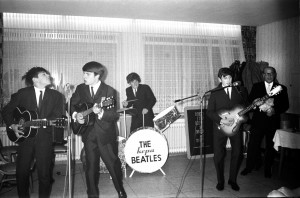

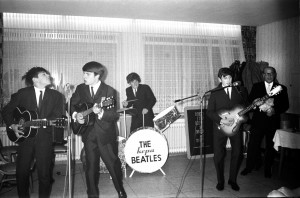

In den frühen Jahren: Auftritt der Gruppe „The Kepa Beatles“ in Gelsenkirchen, 1964. (Foto: Herribert Konopka)

Nach dem akustischen Einstieg wird man über einen Boden mit starken Farben (nach passender Maßgabe der Pop Art) durch die Jahrzehnte geleitet, unterwegs waltet eine dem Gegenstand angemessene Sperrholzkisten-Ästhetik. Bloß nicht zu schick und gediegen werden, lieber ein wenig „schmutzig“ bleiben! Einige Seitenkabinette vertiefen die Themen des Hauptstrangs, da geht es beispielsweise um veränderte Tanzstile und vielfach ausdifferenzierte Moden.

Das Team unter Leitung des Museumschefs Prof. Heinrich Theodor Grütter hat kaum eine Facette ausgelassen, die Ausstellung entfaltet ein wahres Kaleidoskop, sie trumpft hie und da mit raumgreifenden „Leitobjekten“ (Kinokasse, Jukebox, Synthesizer) auf, lässt aber nebenher auch manche Zwischentöne anklingen.

Wenn Rock historisch wird

Grütter hält dafür, dass eine solche Ausstellung erst jetzt wirklich sinnvoll sei, weil nun manche Entwicklungen abgeschlossen und somit „historisch“ sind. Mitten im Strom der Ereignisse wäre eine museale Aufarbeitung kaum möglich gewesen. Am Konzept beteiligt war übrigens das Dortmunder Archiv für populäre Musik im Ruhrgebiet. Eine Einrichtung, die sicherlich größere Beachtung verdient.

„Schmutzige“ Mode: Lederkutte von Wolle Pannek, Gitarrist von „Eisenpimmel“. (Ruhr Museum)

Zur besseren Gliederung gibt es eine Außen- und eine Innenperspektive, sprich: Hier geht es sowohl um Gastspiele internationaler Rock- und Pop-Stars im Revier, allen voran Beatles (25. Juni 1966) und Stones (12. September 1965) in der Essener Grugahalle, als auch um die zahllosen Bands, die im Ruhrgebiet selbst entstanden sind.

Heinrich Theodor Grütter selbst erinnert sich gern an die Jungs aus seiner Heimatstadt Gelsenkirchen, die als „German Blue Flames“ Furore machten und als eine der ganz wenigen deutschen Gruppen im „Beat Club“ des Fernsehens spielen durften.

Zu großen Teilen ist die Ausstellung eine Angelegenheit für „Best Agers“, wie Grütters selbstironisch anmerkt. Erkennbar ist aber auch das Bemühen, denn doch ein paar jüngere Leute aufs Zollverein-Gelände zu locken, beispielsweise durch Live-Konzerte und musikalische Workshops.

Hymnen aufs Revier

Hunderte, ja Tausende Formationen sind seit Ende der 50er Jahre im Revier entstanden. Zunächst spielten sie Rock’n’Roll und Beat, es folgten z. B. Protestlieder, Krautrock, Neue Deutsche Welle, Punk und Heavy Metal, schließlich Techno und HipHop, wobei in letzterer Stilrichtung Migranten den Ton angeben. Gar nicht mal so erstaunlich: Von den Kindern der Zugewanderten stammen, wie Experten versichern, neuerdings auch die treffendsten „Hymnen“ aufs vielfach geschundene Revier.

Eine regional zugespitzte These der Schau lautet, dass das proletarisch geprägte Revier für Beatmusik fast so prädestiniert gewesen sei wie die Gegend um Liverpool. Immerhin hat ja der Dortmunder Manfred Weissleder den Star Club in Hamburg gegründet, in dem die Beatles frühen Ruhm erlangten. Auch in späteren Jahrzehnten kann man dem (zuweilen rebellischen) Geist der Ruhrregion nachspüren. So hat das einst stählerne Industriegebiet buchstäblich seine eigenen Spielarten des Heavy Metal hervorgebracht.

Weitere Leihgaben gesucht

Die Essener haben den strammen Ehrgeiz, möglichst die gesamte Band-Landschaft des Ruhrgebiets zu kartographieren. Bereits jetzt zeugen über 700 Tonträger-Exponate von ungeheurer Vielfalt. Und die bis Februar 2017 dauernde Schau soll unentwegt wachsen: Wer selbst noch dergleichen Schätze hortet, soll sich melden und womöglich zum Leihgeber werden. Auch Bands, die schon Tonträger veröffentlicht haben (im Zweifelsfalle reichen Demo-Kassetten), werden aufgefordert, Laut zu geben. Das Ganze könnte zur Unternehmung von geradezu enzyklopädischen Ausmaßen anschwellen…

Plakat des Dortmunder Kult-Clubs „Fantasio“, 1971 (Ruhr Museum / Ruud van Laar / Foto: Bernd Berke)

Man sollte sich jedenfalls für diese Schau reichlich Zeit nehmen, am besten (ganz im Sinne der Veranstalter) mehrmals kommen, sonst entgehen einem vielleicht Feinheiten wie etwa die Catering-Listen von Rockstars (welchen Saft wollten sie trinken?) oder rare Plakate wie jenes der vom Niederländer Ruud van Laar begründeten Dortmunder Kultstätte „Fantasio“ von 1971, das einen Auftritt des famosen Gitarristen Rory Gallagher avisierte. Oder ein hübsches Detail auf dem Plakat von 1967, das die Rolling Stones in der Dortmunder Westfalenhalle ankündigte und den Eintrittspreis mit schlappen 7 Mark angibt. Man vergleiche, was heute für die Crew von Mick Jagger aufgerufen wird.

Königsweg der Kultur

Rock & Pop haben auch im Revier etliche neue Auftrittsorte (neudeutsch Locations) entstehen lassen, dies ist natürlich gleichfalls Thema im Ruhr Museum, ebenso wie Fanzines, Szene-Zeitschriften und Devotionalien, das technische Equipment (vor allem zahlreiche Gitarren) oder die großen Festivals von „Rockpalast“ bis „Juicy Beats“, wobei die in Duisburg katastrophal beendete Loveparade nur diskret gedämpft zur Sprache kommt.

Glasklar wird allerdings, dass die anfangs so misstrauisch beäugte und niedergehaltene Rock- und Popkultur in den letzten Jahrzehnten recht eigentlich der Haupt-und Königsweg der Kultur gewesen ist. Wer damals jung war, hat es eh im Innersten gespürt.

„Rock & Pop im Pott“. 5. Mai 2016 bis 28. Februar 2017. Geöffnet Mo-So 10 bis 18 Uhr. Ruhr Museum auf Zeche Zollverein, Kohlenwäsche (Gebäude A 14), kostenlose Parkplätze A 1 und A 2, Zufahrt über Fritz-Schupp-Allee. Eintritt 7 Euro, ermäßigt 4 Euro. www.tickets-ruhrmuseum.de Audioguide 3 Euro. Katalog 304 Seiten, 33 Abbildungen (Klartext Verlag) 24,95 Euro. Info-Telefon/Buchung von Führungen: 0201 / 24 681 444.