Bochum, Buddy Holly und überhaupt: Zum Tod des Schriftstellers Wolfgang Welt

Durch eine Mitteilung des Schauspielhauses Bochum erfahren wir vom Tod des Schriftstellers Wolfgang Welt, der jetzt mit nur 63 Jahren gestorben ist. Wir zitieren im Wortlaut:

„Das Schauspielhaus Bochum trauert um Wolfgang Welt.

Wolfgang Welt war seit 1991 Nachtpförtner am Schauspielhaus Bochum und allen hier arbeitenden Kolleginnen und Kollegen vertraut. Er war im besten Sinne des Wortes ein ,Original‘ des Hauses, jedem Künstler bekannt, umgeben von einer geheimnisvollen Aura, nicht ganz zu durchschauen, mal abweisend beobachtend, dann wieder gesprächig, offen und interessiert.

Vor seiner Tätigkeit als Nachtpförtner war Wolfgang Welt bereits als Journalist und Autor erfolgreich tätig. In den späten 1980er war er einer der wichtigsten Musikjournalisten des Reviers, schrieb für „Sounds“, „Marabo“ und „Musikexpress“. Danach begann er Romane zu schreiben und galt mit Büchern wie „Peggy Sue“, „Buddy Holly auf der Wilhelmshöhe“ oder „Doris hilft“ als Geheimtipp der deutschen Literatur-Szene. (…)

Wolfgang verstarb gestern Morgen nach kurzer schwerer Krankheit.

Wir werden ihn sehr vermissen.“

__________________________________________________________

Hier noch einmal ein Text über Wolfgang Welt, der am 23. November 2012 erstmals in den Revierpassagen erschienen ist:

__________________________________________________________

So einen gibt es nur in Bochum, also wird die Geschichte immer wieder gern aufgegriffen, wenn es um Wolfgang Welt geht: Der Mann ist Nachtportier im Schauspielhaus – u n d Autor des hochmögenden Suhrkamp-Verlages, seit der berühmte Peter Handke sich vor Jahren für ihn stark gemacht hat. So. Damit hätten wir das hinter uns gebracht.

Fürsprecher Handke hat jetzt auch ein kurzes Vorwort zu Welts gesammelten (vorwiegend journalistischen) Texten der Jahre 1979 bis 2011 beigetragen.

Der Band führt vor allem in Wolfgang Welts Frühzeit zurück, als er speziell Rockmusik, dann aber auch Literatur fürs Ruhrgebiets-Szenemagazin „Marabo“ besprochen hat. Später ging’s auch in Blättern wie „Musikexpress“ zur Sache.

Man erlebt gleichsam schreiberische Fingerübungen, zunächst vielfach noch unscheinbar oder gar unbedarft, gleichwohl schon vehement meinungsfreudig, ja manchmal sogar eminent präpotent.

Man erlebt gleichsam schreiberische Fingerübungen, zunächst vielfach noch unscheinbar oder gar unbedarft, gleichwohl schon vehement meinungsfreudig, ja manchmal sogar eminent präpotent.

Ich bin beileibe weder Grönemeyer- noch Müller-Westernhagen-Fan und gewiss auch kein Anhänger von Heinz Rudolf Kunze, doch darf man diese Leute so beleidigend wie folgt abkanzeln?

„Was sich (…) Grönemeyer (…) hier geleistet hat, ist wie schon bei seinem Debüt vor zwei Jahren unter aller Sau.“

Über das Lied „Von drüben“ von Marius Müller-Westernhagen („musikalisch armseliges Würstchen“): „Dieses Stück Scheiße ist an Erbärmlichkeit nicht zu übertreffen. (…) Hoffentlich verliert Müller-Westernhagen bald seine Stimme.“

„Heinz Rudolf Kunze ist eine Null. Er selber weiß es am besten.“

Ist da etwa ein Drecksack am Werk?

Das liest sich ganz so, als wolle da jemand die Kritisierten ein für allemal „erledigen“ und weghaben. Es hat schon gewisse Drecksack-Qualitäten, oder? Eigentlich kein Wunder, dass er auch schon mal als „Aufsatz-Ayatollah“ bezeichnet worden ist. Immerhin hat sich Welt, ausweislich eines viel späteren Textes, mit Grönemeyer nicht auf ewig zerstritten.

Auch wenn er lobte und pries, erging sich Wolfgang Welt (vielsagendes Power-Autorenkürzel „WoW“) vor allem in wuchtig vorgetragenen Gefühlsurteilen, die er gar nicht großartig begründen mochte, darin fast schon einem Reich-Ranicki vergleichbar. Buddy Holly war und ist demnach der Abgott aller populären Musik. Auch eher entlegene Größen wie Phillip Goodhand-Tait oder der Schlagersänger Willy Hagara gelten ihm viel. Vom „Abschaum“ haben wir ja schon gehört. Übrigens: Auch „Rockpalast“-Macher Peter Rüchel gehört zu den Schimpfierten, wohingegen dessen zeitweiliger Mitstreiter Alan Bangs… Aber lest selbst!

Ein häufig bemühtes, wahrlich dürftiges Hauptkriterium seiner frühen Musikbesprechungen ist, dass Künstler mit über 30 zu alt seien, um richtig zu rocken. Ach, du meine Güte! Auch ahnt man zunächst nicht, dass einem jemand mit abgegriffensten Formulierungen wie „Kafka lässt grüßen“, „Ein Buch, aus dem man viel lernen kann“ oder „Beide Scheiben waren weltweite Hits“ je etwas Wissenswertes mitzuteilen haben würde. Vereinzelte sprachliche Unfälle wie diesen hätte das Buchlektorat nachträglich korrigieren sollen: „Von seinem älteren Bruder hatte er bereits zuvor einige einfache Griffe beibekommen gekriegt…“

Hässlichkeit, Melancholie und Würde des Reviers

Jetzt aber endlich das Positive! Und das ist viel mehr.

Irgendwann, zunächst beinahe unmerklich, sodann mit steigender Frequenz, macht es in den assoziativ aufgeladenen Beiträgen („Ich will jetzt schreiben, was mir einfällt“) sozusagen „Klick“. Es beginnt mit Authentizität signalisierenden Bemerkungen: „Ich gebe zu, ich kann kaum verbalisieren, was ich beim Anhören dieser Platte empfunden habe, dazu hat sie mich viel zu sehr berührt.“ Auf einmal aber findet sich ein ungeahnt neuer Ton, der einen mäandernd mitzieht, der sich ganz eigen anhört. Und dieser Sound wird kräftiger! Es klingen chaotisch bewegte Ruhrgebiets-Nächte mit. Die Sätze nehmen wilde, sehnsüchtige Lebensfahrt auf, künden aber auch immer wieder von Hässlichkeit, Melancholie und Würde des vergehenden Reviers von einst.

Dabei zeigt sich unversehens: Buddy Holly und die Wilhelmshöhe (ehemaliges Zechenviertel in Bochum, Welts engere Heimat zwischen Maloche, Fußball und Suff) sind nicht sternenweit voneinander entfernt, sind keineswegs unvereinbare Gegensätze. Ich bin bestimmt nicht der erste, der das schreibt, doch Wahrheiten darf man gelegentlich wiederholen: Bei Wolfgang Welt findet sich das Ruhrgebiet unversehens als Gelände der weltweiten Bewegung im Gefolge des Rock’n’Roll wieder. Den sinnhaltigen Kalauer von der „Welt-Literatur“ haben auch schon andere losgelassen.

Wo anfangs noch Dilettantismus spürbar war, freilich oft schon von wacher Neugier angetrieben, da zahlt sich nun außerdem die zunehmende Repertoire-Kenntnis aus. Welt wird erfahrener, urteilsfähiger, wohl auch Zug um Zug geschmackssicherer.

Es ist frappierend zu sehen, in welchem Maße und wie schnell sich dabei sein Stil zum Guten und manchmal Genialischen hin verändert. Als jemand vom selben Jahrgang, der etwa zur gleichen Zeit mit dem beruflichen Schreiben begonnen hat, muss ich ihm erst recht Bewunderung zollen. Die Treibsätze seiner besseren Texte hätte man gern auch mal gezündet. Von den Romanen („Peggy Sue“, „Der Tick“) erst gar nicht zu reden.

„It’s better to burn out…“

Einlässlich und mit Gespür für Gewichtungen hat sich Wolfgang Welt mit Kultur-Gestalte(r)n aus der Region befasst. Mit Respekt werden Max von der Grüns Roman „Flächenbrand“ oder Jürgen Lodemanns Theaterstück „Ahnsberch“ besprochen, mit freundschaftlicher Sympathie wird der Dortmunder Schriftsteller Wolfgang Körner erwähnt. Werner Streletz (Marl/Bochum), damals noch am Anfang seines literarischen Schaffens stehend, erhält sogleich das Prädikat „beachtlich“.

Dass Wolfgang Welts Lebensweg zwischenzeitlich auch in psychiatrische Behandlungen führte, könnte tatsächlich innigst mit seiner wildwüchsigen Art des Schreibens zu tun haben und den Titel der Sammlung beglaubigen: „Ich schrieb mich verrückt“. Alles hat seinen Preis. Doch wie sang jener (nicht mehr ganz junge) Rockstar: „It’s better to burn out than it is to rust…“

Neuerdings scheint Wolfgang Welt etwas ratlos und verloren um die alten Themen zu kreisen, ohne ihnen wesentlich Neues abzugewinnen. Ausdrücklich heißt es an einer Stelle, dass sein Interesse an Musik geschwunden sei. Da ist ein Feuer erloschen. Und das kann einen ziemlich traurig machen.

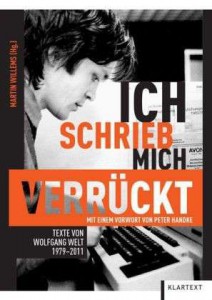

Wolfgang Welt: „Ich schrieb mich verrückt“. Texte 1979-2011 (Hrsg. Martin Willems). Klartext Verlag, Essen. 358 Seiten. 19,95 €

P. S.: In einem lakonischen Interview am Schluss des Bandes nennt Wolfgang Welt den Schriftsteller Hermann Lenz als Vorbild und äußert sich so zum Revier: „Weil ich illusionslos bin, was das Ruhrgebiet anbetrifft. Ich finde, es ist ein Haufen Scheiße.“

Ein weiteres Interview mit Wolfgang Welt (von www.bochumschau.de) findet sich hier.