Festspiel-Passagen: Spektakel und Sängerfest – Verdis „Troubadour“ in der Arena di Verona

Die Arena di Verona. (Ennevi Foto, per gentile concessione della Fondazione Arena di Verona)

Kalt und stählern gleißt das weißblaue Licht auf den drei waffenstarrenden Türmen. In diesem Ambiente des Kampfes, der sich selbst behauptenden Gewalt kann nichts Gutes geschehen. Am Ende von Giuseppe Verdis „Il Trovatore“ steht dann auch der Tod des unschuldigsten dieser schicksalhaft miteinander verquickten Menschen. Leonora, geliebt und begehrt von zwei ungleichen und sich doch in ihrer Leidenschaft so ähnlichen Brüdern, entkommt ihren Lebenskonflikten durch den Tod von eigener Hand – kurz bevor der Conte di Luna, die dunkle Seite des Begehrens, erfährt, dass er mit Manrico, dem romantischen Liebhaber, soeben seinen eigenen Bruder hingerichtet hat.

Das Libretto Salvatore Cammaranos galt lange als Paradebeispiel für italienischen Opern-Schwachsinn; heute, da Kausalitäten und Ursachen-Wirkungs-Ketten relativ werden, erscheinen die wilden Zufälle zwar nicht folgerichtiger, aber die Plausibilität des Unwahrscheinlichen nimmt zu. Und wer genau hinhört, erkennt, wie minutiös Cammarano die schicksalhaft scheinenden Ereignisse ineinander greifen lässt.

Es ist Opern-Sommer in Italien. In Macerata, hoch über der Adria südlich des Hafens Ancona, in Pesaro beim Rossini Festival, und in der gewaltigen römischen Arena von Verona frönen Einheimische wie Touristen den Leidenschaften auf der Bühne. In Verona wirkt „Der Troubadour“, noch eher wie die traditionelle, seit 1913 gezeigte „Aida“, für das Riesenrund der steinernen Ränge unter freiem Himmel wie geschaffen: die wirkungsvollen Chorszenen, die romantischen Schauplätze wie Burg, Kloster, Zigeunerlager, die von Leidenschaft durchpulsten intimen Szenen, kurze Momente der reflexiver Innerlichkeit.

Entsprechend häufig steht Verdis melodiengespickte Oper auf dem Arena-Spielplan: Seit 1926 in vierzehn der nun 94 Spielzeiten, zuletzt im Verdi-Jahr 2013 und jetzt wieder in der bildmächtigen Inszenierung von Franco Zeffirelli. Wie gewohnt nutzt der italienische Altmeister der opulenten Bühne den Zauber des Dekorativen: Wozu für das Lager der Zigeuner riesige zerschlissene Stoffbahnen auf die Bühne und wieder hinaus geschleppt werden müssen, erschließt sich nicht. Bloßes Spektakel sind auch die kreuzweise über die Bühne rennenden Fahnenträger – ein beliebter Kniff, Bewegung auf die Bühne zu bringen, längst hohl und stereotyp verkommen.

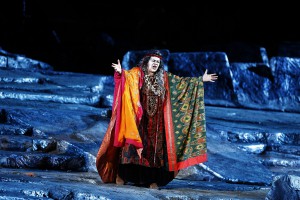

Auch die Kostüme Raimonda Gaetanis sind selbst für den in der Arena notwendigen monumentalen Maßstab zu üppig geraten: Luna tritt in einem matronenhaften Mantel auf, Azucena wird ausladend von Stoff umweht, als sie sich bei ihrem ersten Auftritt den Feuertod ihrer Mutter in traumatisiertem Rückerinnern vergegenwärtigt.

Szenenbeifall für Franco Zeffirellis eindrucksvolle Szene im Kloster. Foto. Ennevi

Aber wenn Zeffirelli Atmosphäre schaffen, Stimmungen beschwören kann, ist er in seinem Element. Den Steinrund hinter den drei drohenden Türmen nutzt er als Projektionsfläche für impressionistische Lichtmalereien, die Beleuchtung taucht die Szene in eisiges oder düsteres Licht, umstrahlt Azucenas Auftritt in warmen Farben, die in ihren Rot-Orange-Tönen aber auch das Lodern des Scheiterhaufens versinnbildlichen.

Wenn sich in der zweiten Szene des zweiten Aktes, als Leonora den Schleier der Ordensfrau erhalten soll, der mittlere der Türme öffnet und den Blick auf einen riesigen Christus am Kreuz fallen lässt, gibt es Szenenbeifall. In solchen Momenten macht sich Zeffirelli die Dimensionen der Arena zunutze und arbeitet mit monumentalen Bildern, wo das Detail der Regie zwangsläufig an der Entfernung scheitern würde.

Hui He als Leonora in Verdis „Troubadour“ in der Arena von Verona. Foto: Ennevi

Die Oper in der Arena war – über ihre Funktion als großartiges Spektakel hinaus – stets auch ein Sängerfest. Es gab legendäre Besetzungen; in den dreißiger Jahren brillierten Gesangs-Ikonen wie Giacomo Lauri-Volpi oder Gina Cigna. Ab Ende der Vierziger stiegen Maria Callas, später Fiorenza Cossotto oder Franco Corelli als Stars der Arena auf.

Seit den achtziger Jahren wurden die Ensembles internationaler, aber auch austauschbarer und qualitativ uneinheitlicher. Für den „Trovatore“ kann die Arena mit Hui He auf eine Sängerin setzen, die seit Jahren ständiger Gast in Verona ist: Sie singt die Leonora mit über alle Register hin klarem, tragendem Ton, mit unerschütterlicher Sicherheit der Position, einem zuverlässig gestützten Piano und einem, wenn es die Phrasierung zulässt, herrlich entspannten Legato. Hui He ist eine Künstlerin, die musikalisch und stimmlich abgesicherte Rollenporträts zeichnet und ohne viel Aufhebens und ohne Star-Rummel zu den führenden Sängerinnen ihres Fachs zu zählen ist.

Violeta Urmana als Azucena in der Arena di Verona. Foto: Ennevi

Für eine temperamentvolle Azucena kehrte – nach ihren Auftritten als Amneris 2013/14 – Violeta Urmana in die Arena zurück: voll Saft und Kraft, mit lodernd gebrusteter Tiefe, sahniger Höhe, durchschlagender Attacke – und mit geschickter verblendeten Registerwechseln und stetigerem Vibrato als in ihren Wagner-Partien der letzten Jahre.

Nachdrücklich empfehlen konnte sich der Bariton Artur Rucinski, der – wie schon 2013 – den Conte di Luna differenziert gestaltete. Mag sein, dass ihm die Eleganz der italienischen Kavaliere der Vergangenheit abgeht; doch sein Einsatz der Dynamik, seine ausgeprägte Kultur des Färbens, des Zurücknehmens, der Akzentuierung und der vokalen Durchdringung des Textes lassen keinen Zweifel zu. Diesen Sänger würde man gerne nicht nur gelegentlich in Hamburg und Berlin, sondern auch gerne in München, Wien oder auch mal Essen hören.

Ein Bariton von Format: Artur Rucinski als Graf Luna mit Hui He (Leonora) in Verona. Foto: Ennevi

Das legendäre, aber in der Partitur nicht geschriebene „C“ von „Di quella pira“ im Dritten Akt entscheidet leider meist über Wohl und Wehe eines Manrico. Marco Berti, ebenfalls seit Jahren ständiger Gast, schleudert es zuverlässig in die steinernen Reihen des römischen Amphitheaters und macht damit vergessen, dass er mit wenig mehr als einem robusten Ton seine Partie durcharbeitet. Dabei hat der Troubadour als politischer Kämpfer wie als sensibler Liebhaber, dazu noch als ein liebevoller, in einem psychologisch komplexen Verhältnis an seine Mutter geketteter Sohn alle Möglichkeiten, charakterliche Facetten musikalisch auszudrücken. Berti bleibt, trotz der lyrisch ansprechend gestaltete Arie „Ah si, ben mio“, eher eindimensional – nicht so sehr, weil er wie andere nur Kraft verschwenden würde, sondern weil er den Ton seines Tenors zu wenig expressiv wandelt.

Unter den kleineren Rollen fällt Sergey Artamonov als Ferrando mit einem standfesten Bass auf. Der Chor, von Vito Lombardi einstudiert, überzeugt mit abgerundetem Klang und einer auf der Riesenbühne der Arena schwer zu erarbeitenden, bewundernswerten Präzision.

Auf genaue Koordination achtet auch Arena-Stammdirigent Daniel Oren, wie wohl nur wenige vertraut mit den speziellen akustischen Herausforderungen des Raums. Er öffnet einige Striche, etwa in der Ballettmusik des zweiten Aktes. Den Sängern lässt er eher Zeit zu atmen als den Ensembles, in denen er das Metrum gern versteift. Die rhythmischen Impulse von Verdis flammender Musik federn, doch manch blühender Bogen der Melodie könnte sich freier zu den Sternen wölben, die an diesem Abend freundlich und von Gewitterwolken unbehelligt über den alten Mauern glänzen und den Samt der Nacht mit goldenen Funken beleben.

Vorstellungen in der Arena di Verona finden noch bis 28. August statt; „Il Trovatore“ wird am 13. und 26. August gegeben. Noch im Spielplan sind Verdis „Aida“, Bizets „Carmen“ und Puccinis „Turandot“. 2017 gibt es zwischen 23. Juni und 27. August von Giuseppe Verdi eine Neuproduktion von „Nabucco“, dazu „Aida“ und „Rigoletto“ sowie von Giacomo Puccini „Madama Butterfly“ und „Tosca“.

Info in deutscher Sprache: http://www.arena.it/arena/de